’Ya Doktor’: Devenir médecin et exercer son art en

’Terre sainte’

Le diplôme comme clé d’analyse d’un pluralisme médical

Médecine, médecines, qu’est-ce à dire ?

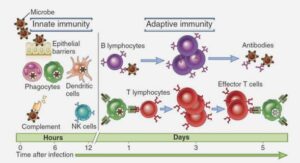

Vue de l’extérieur, voilà une diversité de savoirs, un florilège de remèdes et une foule de praticiens. C’est aussi un espace de conflit, de Introduction : Le diplôme comme clé d’analyse d’un pluralisme médical 12 camps affrontés, de monopoles et de méthodes alternatives. L’intuition de Jacques Léonard, lorsqu’il place son objet « entre les pouvoirs et les savoirs », est dans son emploi du pluriel, et on gagnerait également à parler des médecines, comme sciences et comme arts thérapeutiques. Cette multiplicité est déjà difficile à appréhender à l’intérieur d’un environnement culturel relativement homogène. Elle l’est plus encore lorsqu’on s’intéresse à l’époque coloniale et à l’ensemble des intéractions que suscite, dans les pays colonisés à proprement parler aussi bien que dans ceux où les nations impériales cherchent à insinuer puis asseoir leur influence, l’introduction de la médecine telle qu’elle se pratique en Occident. Les conséquences de cette phase conquérante de ce que nous appellerons, par commodité et par imitation des usages de l’époque, la médecine occidentale, sont à longue portée, y compris dans des Etats capables de rester souverains face à l’expansion coloniale européenne, comme l’Empire ottoman. Elles engagent le pouvoir, dans sa dimension répressive ; mais pour être roi, on n’en est pas moins homme. Historiquement, la souffrance a une dimension politique, soit parce qu’elle vulnérabilise le prince, soit parce que le bien-être collectif de ses sujets est une assise de sa puissance : les médecins de cour et les mesures de santé publique sont des éléments bien distincts mais homogènes du dispositif qui produit la stabilité politique. C’est face à la douleur, dans l’effort pour la guérir, que se fait ou se défait le lien entre le pouvoir et la médecine qui, avec l’appui de l’Etat, devient légitime. Le pouvoir médical est tributaire du pouvoir politique, et c’est dans cette relation qu’il est en mesure de s’affirmer, à l’exclusion des autres savoirs et savoir-faire médicaux existants. De cette idée découle une relation entre médecine et pouvoir qui n’est pas réductible à un phénomène bureaucratique. C’est pourtant quelque chose de cet ordre – bureaucratisation, institutionnalisation, centralisation – qui semble caractériser la médecine dans le contexte de l’Empire ottoman finissant mais encore plein d’élan réformiste. Dans ce contexte, la pratique médicale en « Terre sainte » se présente à la fois comme une version outrée des tendances générales observables dans le reste de l’Empire, et comme une situation à part. A partir des années 1870, elle connaît un premier décollage de la médecine occidentale, dont les ressorts sont multiples. Ils allient les enjeux politiques de pouvoir, les intérêts professionnels, les enthousiasmes religieux et le poids de l’imaginaire comme nulle part ailleurs, pour produire une remarquable concentration d’institutions, de praticiens et de personnels de santé. Pourquoi ? Il nous est rapidement apparu nécessaire de déplacer le questionnement, en resituant la médecine occidentale dans le champ médical local où elle vient s’insérer, pour réfléchir sur les outils et les hypothèses pertinentes pour aborder ce sujet. Le pluralisme médical devient alors une 13 donnée incontournable, quoique refoulée par le monopole de la légalité et de la légitimité thérapeutique que s’est acquise la médecine occidentale par les réformes médicales ou la domination coloniale. Cette dimension de pouvoir est quelque peu gommée par les analyses qui campent, d’un côté la médecine arabe, de glorieuse mémoire mais d’humble présent, et de l’autre la médecine occidentale triomphante ou presque. Pour éviter cela, nous avons construit notre objet en choisissant comme outil analytique le diplôme de médecin délivré dans les écoles de médecine. La question de l’effectivité de l’introduction de la médecine occidentale est alors déplacée depuis les systèmes médicaux et thérapeutiques vers un terrain très politique, celui de la souveraineté : car c’est le propre d’un pouvoir souverain que de réglementer l’exercice d’une activité aussi importante pour l’Etat. Le diplôme, tel qu’il est délivré dans les facultés de médecine de l’Empire ottoman, constitue une clé pour comprendre comment, de l’affirmation d’un corpus de savoirs médicaux comme la médecine occidentale, contre un autre corpus qui lui est intimement lié, la médecine arabe, on passe à la mise en place des fondations d’une profession, au sens fort du terme, celui d’un groupe socioprofessionnel autonome et autorégulé. C’est, pensons-nous, parce que l’imposition du diplôme permet d’étendre le domaine d’autorité de l’Etat impérial, et partant sa souveraineté, que le gouvernement peut choisir d’agir dans le sens d’une professionnalisation de la médecine. Le travail de collecte a constitué comme une mise en abyme du problème de souveraineté, en raison du terrain précis que nous nous étions donné : en explorant un terrain partitionné, découpé et redécoupé, il nous fallait nous familiariser avec les modalités de l’exercice de la souveraineté dans sa forme la plus contraignante et la plus minutieuse, et partant développer une compétence de passe-muraille, qui nous conduisait à nous sentir parfois en porte-à-faux avec notre objet. En effet, tout se passe comme si l’espace s’était élargi, démultiplié en n territoires là où nous devons deviner un pays naguère continu. De plus, l’état de belligérence depuis 1948 a façonné les esprits et les habitudes, qui placent le chercheur dans un champ de polarités idéologiques ennemies de l’équanimité que l’on peut légitimimement attendre de lui. Il y a là plus, pensons-nous, qu’une confrontation entre les inclinations militantes et les exigences scientifiques qui coexistent en nous, car le champ de la production en sciences humaines dans la région qui nous intéresse offre mille prises aux susceptibilités idéologiques, mille risques de se disqualifier. C’est dans ces difficultés politiques et émotionnelles que s’est construit notre rapport à un sujet dont nous vous proposons de cerner les enjeux théoriques en partant d’une anecdote, puis de découvrir les grandes étapes

Prologue : des médecins et des hommes de pouvoir

L’anecdote remonte aux années de la Première guerre mondiale. Le témoin, le musicien et ingénieur civil hiérosolomytain Wāsif Jawhariyyah, fait partie de l’entourage de Rüşen Bey, qui assure alors le commandement militaire de la place de Jérusalem. Ni l’un, ni l’autre n’ont d’opinions très marquées en matière médicale. Des mémoires de Jawhariyyah, il ressort que « Rüşen Bey habitait à Jérusalem dans la maison appartenant au šayh Mahmūd alDajānī, laquelle était située à l’extérieur de la porte de Damas, sur le chemin qui mène au quartier al-Musrārah. […] Il arriva que le cheval de race que montait Rüşen Bey s’emballa tout soudain aux abords de l’immeuble de la Kāzhāne, dans le quartier de Baq‘ah à Jérusalem. Rüşen Bey se retrouva au sol avec les deux jambes froissées, et fut long à se relever. Sa hanche droite s’était déboîtée en haut de la cuisse et lui faisait mal. On le transporta à l’hôpital et il y resta 37 jours, soigné par les médecins turcs et allemands les plus habiles de l’armée, sans amélioration. Ils essayèrent de placer des attelles et d’autres moyens; mais c’était un accident dangereux et Rüşen Bey avait été projeté sur le dos, sa jambe droite avait été déplacée vers le haut ; il jurait tant et plus, avec du vin à son chevet, jusqu’au moment où il quitta l’hôpital et fut porté chez lui. Le šayh Mahmūd vint le voir, lui exposa la médecine arabe, en l’occurrence le tajbīr* 1 et lui parla du propriétaire des bains al-‘Ayn à Jérusalem, feu Nu‘mān Ġannām, dont il loua l’intelligence et les connaissances dans le domaine. Rüşen Bey devint comme fou et lui dit : « Amenez-moi cet homme. » Nu‘mān se présenta et examina Rüşen Bey ; il lui dit : « Mais Monsieur, je ne suis pas médecin, et j’ai peur des reproches des médecins célèbres qui te connaissent » ; Rüşen Bey répondit : « Ne t’inquiète pas, et fais-moi ce que tu veux. » Ainsi, le père [al-‘amm] Nu‘mān réalisa alors son opération selon une méthode rare, qui provoqua l’étonnement des médecins turcs et allemands au sujet de la médecine arabe. C’est elle qui permit à Rüşen Bey de se tenir debout sur ses jambes en deux jours seulement. Voici le détail de l’opération : Nu‘mān plaça le lit sur lequel était couché Rüşen Bey au centre de la pièce et attacha ses épaules à une corde. Il noua un bout de la corde à la poignée de la fenêtre placée derrière sa tête; puis il revint avec une autre corde qu’il attacha à la jambe gauche malade de Rüşen Bey. L’autre bout était noué à la poignée de l’autre fenêtre, qui faisait exactement face à la première. La corde attachée à la jambe était dédoublée, puis le père Nu‘mān arriva avec son bâton, qui lui était spécifique (fait de jeune et lourd mahaleb) et qu’il introduisit entre les deux fils de la corde dédoublée, avant de commencer à la tourner (cela ressemblait à un bout de bois tel qu’on en plaçait habituellement dans les scies arabes, et de fait, cela avait la force d’une scie), jusqu’à ce que la jambe se retire lentement, très lentement, du lieu où elle était, sans que son propriétaire, Rüşen Bey, en ressente de la douleur, et les deux parties de l’articulation se placèrent exactement face à face, puis il déposa le bâton qu’il tenait dans sa main et détendit la corde et très vite, en un clin d’œil, l’articulation se remit parfaitement en place et fonctionna avec la hanche. Après quoi, le père Nu‘mān, qui était de grande taille et de plus robuste constitution 1 Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans un glossaire à la fin du mémoire. I – Prologue : des médecins et des hommes de pouvoir 15 que Rüşen Bey, aida ce dernier à se tenir sur ses jambes pour la première fois depuis une période de près de 40 jours. Enfin, il lui fit une onction d’huile chaude et, au bout de deux jours, Rüşen Bey était complètement remis et fit à Nu‘mān un petit cadeau, que ce dernier refusa par la miséricorde de Dieu. Rüşen Bey ne put retenir [littéralement : couper] sa langue et se répandit en malédictions collectives contre les médecins turcs et allemands2 . » Plusieurs motifs se dégagent de cette anecdote du point de vue de la relation entre les médecines et les pouvoirs, mais le plus évident est l’idée qu’il y a dans l’Empire ottoman une médecine légitime, normative, globalement homogène, incarnée ici par les médecins turcs et allemands qui entourent Rüşen Bey. Le gouvernement ottoman a fait progressivement, entre la fin du dix-huitième et le milieu du dix-neuvième siècle, le choix de la médecine occidentale. L’unité du groupe des médecins allemands et turcs est le résultat de ce choix politique à long terme. Elle est assurée autant par leur célébrité que par la possession des mêmes savoirs, mais ils se trouvent placés dans une situation paradoxale, puisque leurs tentatives conjuguées ne produisent que le spectacle de leur incompétence. C’est alors qu’intervient le deuxième motif, celui du mujabbir* Nu‘mān Ġannām, dont le métier est de remettre en place les articulations et les os à la façon de la médecine arabe traditionnelle. Loin d’être un savoir populaire dévalué, l’art qu’il déploie est très élaboré et fortement valorisé parmi les habitants du pays. L’opération effectuée par Ġannām, repose sur une instrumentation assez complexe pour lui donner le moyen de contrôler parfaitement la tension qu’il impose aux cordes et aux muscles. Toutefois, sa réaction première face aux solliciations de Rüşen Bey montre la position délicate dans laquelle il se trouve, lorsqu’il est amené à pratiquer sur un patient qu’il présume tout acquis à la médecine occidentale. Elle est à la mesure du risque qu’il court, si Rüşen Bey devait se retourner contre lui et l’accuser d’exercice illégal de la médecine. La douleur amène ce dernier à tenter le tout pour le tout, et de fait, le troisième motif du texte est celui de la conversion du patient à une médecine capable de le soulager et de le guérir. La relation entre le médecin et le patient devient alors la boîte noire qui conditionne l’adhésion ou le rejet de telle ou telle médecine et de ses méthodes. La situation se retourne ici contre les praticiens de la médecine légitime, détenteurs de diplômes reconnus par l’Etat ottoman, puisque ces derniers, si réputés soient-ils, sont toujours sous la coupe politique de Rüşen Bey. Celui-ci, en déversant sa colère sur eux, jette le discrédit sur la médecine occidentale, même si celle-ci est la seule que l’administration impériale reconnaisse comme 2 Wāsif Jawhariyyah, Al-Quds al-‘utmānī fī’l-mudakkarāt al-jawhariyyah. Al-kitāb al-awwal min mudakkarāt al-mūsīqī Wāsif Jawhariyyah [Jérusalem ottomane dans l’écrin des souvenirs. Premier volume des souvenirs du musicien Wāsif Jawhariyyah], Ramallah, Institut d’Etudes de Jérusalem, 2003, pp. 248-249. 16 légale. Inversement, il réhabilite la médecine arabe traditionnelle, que plus d’une cinquantaine d’années de législation ont repoussé vers les arrière-boutiques et le genre de pratique clandestine à laquelle Ġannām se trouve réduit. L’ensemble de l’anecdote constitue un commentaire sur l’idée de médecine alternative : il n’est de médecine légitime ou dominante qu’avec l’appui du pouvoir souverain de l’Etat. Pourtant, dans les instances supérieures de celui-ci, et jusqu’à sa tête, la médecine légitime à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle dans l’Empire ottoman, à savoir la médecine occidentale, n’emporte pas une pleine adhésion. Sous le règne du sultan Abdülhamid II, un ancien professeur de médecine ottoman écrit « [qu’]il existe au Palais un laboratoire pharmaceutique, dont un vieil herboriste a la charge. Peu confiant dans certaines branches de la médecine moderne, le Souverain ne dédaigne pas d’y prendre part lui-même à la préparation de tisanes et d’extraits de plantes dont les vertus seraient toniques, ou même aphrodisiaques. Il s’en sert pour son propre usage, mais en fait aussi profiter les autres à l’occasion : son entourage, ses ministres – en ajoutant des indications de traitement à l’envoi des remèdes impérieux. Les applications de sangsues, les purgatifs, les saignées, les vomitifs constituent les principaux élément de cette thérapeutique impériale. Ses prescriptions ont d’ailleurs la valeur d’un Iradé*. Elles s’exécutent sous les yeux d’un chambellan, accompagné souvent d’un médecin particulier du Palais – et en quelque sorte avec le caractère d’une cérémonie religieuse par la dévotion dont les parents, les amis font preuve en exhortant le patient à s’en remettre à la sainteté efficace du sublime remède impérial3 . » L’auteur, dont le propos est de lamenter l’état peu développé de la médecine occidentale dans l’Empire ottoman, continue toutefois en rapportant les dysfonctionnements du système médical de son pays à des dérives bureaucratiques et clientélistes. De fait, l’Etat impérial est beaucoup plus unanime, au début du vingtième siècle, à promouvoir la médecine occidentale que ce passage ne le laisserait penser. L’attitude d’Abdülhamid II tient à la fois à une méfiance culturelle à l’égard de l’Europe, et à un souci politique de la conservation de soi qui le rapproche de l’antique roi Mithridate : après sa prise de pouvoir, le sultan-calife est devenu maladivement anxieux pour sa sécurité personnelle4 . Au reste, il joue tout au long de son règne un rôle capital, sur le plan de la décision politique, pour la formation en masse de médecins ottomans sur modèle européen. L’écart est grand entre ce que le souverain souhaite pour lui-même et ce qu’il retient comme norme étatique.

Remerciements |