Abrogation de l’A.I.C et concentration de la production caféière

L’abrogation de l’A.I.C fut provoquée principalement pour deux raisons : la crainte chez les torréfacteurs des pays occidentaux que la concurrence des pays d’Europe de l’Est (non soumis aux conditions d’achat de l’A.I.C) concurrence leurs produits169 et la fin de la guerre froide qui rendait obsolète l’intérêt géostratégique d’une aide aux pays producteurs.

La disparition de l’A.I.C s’accompagna de changements substantiels à plusieurs niveaux. Outre des facteurs économiques affectant les agents microéconomiques, c’est aussi le panorama de l’offre mondiale qui fut altérée. La production mondiale a crû ainsi de + 27,4% entre 1990 et 2007, soit un taux de croissance annuel de 1,44% (largement supérieur au taux de croissance annuel moyen entre 1961 et 1989 qui était de 0,96%). La suppression de l’A.I.C a permis une augmentation rapide de l’offre mondiale de café, ce qui n’a rien de surprenant puisque le principe de régulation (à travers les institutions d’Etat ou régionales et les quotas à l’exportation) entre 1963 et 1989 n’avait plus lieu d’être.

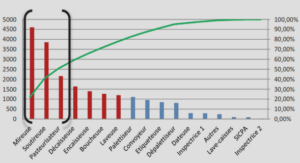

Cette hausse de la production mondiale va coïncider avec une diminution, parfois spectaculaire, de la participation des pays africains et centre-américains au sein des exportations mondiales170. L’Afrique, qui en 1975 comptait 4 pays parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de café et 3 en 1989, n’en comptait plus qu’un (l’Ethiopie) en 2007. A l’opposé, les pays asiatiques et sud-américains furent les principaux gagnants de la libéralisation du marché mondial du café et connurent des taux de croissance de leur production entre 1990 et 2007 de +161,38% et +23,13% respectivement. L’émergence de l’Asie qui pouvait déjà se constater durant la période d’application de l’A.I.C va se confirmer et s’accélérer durant la période post A.I.C. En 2007, l’Asie comptait trois pays (Le Vietnam, l’Indonésie et l’Inde) au sein des dix premiers producteurs mondiaux de café contre 1 en 1975 et deux en 1989. L’Afrique ne représentait plus que 12,9% de la production mondiale en 2007 contre 29,43% pour l’Asie.

169 De même probablement qu’une volonté de s’accaparer une partie plus grande des revenus et bénéfices liés à la production et commercialisation du café (projet d’autant plus aisé que la période de vigueur de l’A.I.C avait accentué la structure oligopolistique du secteur).

Dans le même temps, un phénomène de concentration de la production mondiale prenait place. Les 5 premiers pays producteurs concentraient 53,9% de la production mondiale en 1975, 53,52% en 1989 et 63,80% en 2007.

Le résumé de la nouvelle réalité caféière ne saurait être complet sans mentionner une tendance récurrente : la réexportation de café. La part des pays ré exportateurs au sein des exportations mondiales en valeur est passée de 19% à 30% entre 1999 et 2005171. L’Allemagne et les Etats-Unis sont ainsi respectivement les quatrième et septième exportateurs mondiaux de café172, alors même que le premier ne produit pas de café et le second une quantité dérisoire (grâce aux quelques exploitations d’Hawaï).

La concentration de la production mondiale va de pair avec une croissance soutenue de la productivité (mesurée par le rendement par hectare) au sein des principaux pays producteurs, notamment le Vietnam, le Brésil et la Colombie dont les taux de croissance atteignent respectivement +122,21%, +89,26% et +86,17%, comme nous pouvons le constater sur le tableau III.2. Ces nations ont su et pu moderniser leur filière café à travers l’utilisation massive d’intrants, une mécanisation forte dans le domaine de la récolte (certaines régions du Brésil) ou du traitement du café (Colombie), l’adoption de cultivars arabica plus productifs et pouvant être cultivé sans culture intercalaire alors que traditionnellement l’arabica nécessite des arbres d’ombrages (Brésil et Colombie) et de meilleures méthodes productives.

S’il est certain que l’A.I.C. ne favorisait pas l’adoption du progrès technique à une échelle significative de la part des acteurs des pays producteurs étant donné les restrictions imposées au niveau des volumes d’exportation, une fois l’Accord abrogé, s’il y a en effet bien eu une modernisation des exploitations et des méthodes de travail, elle a surtout concerné quelques pays producteurs173.

Il apparaît clairement que les équilibres de la période de l’A.I.C ont été modifiés en faveur d’un groupe restreint de pays producteurs. Pour compléter l’étude de la réalité caféière du côté de l’offre, il convient de s’attarder sur la recherche mondiale concernant la caféiculture. Cette dernière est restée longtemps isolée de la recherche de pointe agronomique174 et actuellement près de la moitié (45%) des dépenses mondiales de recherche est réalisée par les pays industrialisés, 20% par les nations asiatiques et les pays latino-américains et 15% par les pays africains175. Il est surprenant de constater que les efforts de recherche dans le cadre de la caféiculture se répartissent presque également entre les acteurs des pays producteurs et ceux des pays consommateurs. Cette réalité semble surtout traduire la faiblesse des moyens alloués à la recherche de la part de la majorité des pays producteurs. Bien que quelques pays, à l’image du Brésil, de la Colombie ou du Costa Rica, disposent de centres de recherches relativement performants, cela reste généralement une exception. Malgré la faiblesse des moyens alloués à la recherche, un grand nombre d’organisations gouvernementales essaient néanmoins de mettre au point différentes variétés, adaptées aux exigences locales, avec plus ou moins de succès (ainsi, les centres de recherche colombien et kenyan ont respectivement créé les variétés Colombia et Ruiru 11) et de sélectionner et distribuer des clones productifs ou d’hybrides de bonne qualité et fortement productifs. Au cours de la dernière décennie des progrès conséquents ont été réalisés, tels que: l’amélioration du potentiel productif des hybrides et l’utilisation des travaux de biotechnologie pour l’élaboration de caféiers transgéniques permettant de résister aux insectes176. Avec l’ensemble des progrès réalisés et à venir, ce sera peut-être l’ensemble des relations entre acteurs qui se redessinera. En effet, si l’innovation biotechnologique n’a joué qu’un rôle mineur dans la propagation du café au niveau international (ce n’est pas la création de nouveaux cultivars qui a incité la plupart des pays à tenter l’aventure caféière) et dans les relations entre acteurs des pays producteurs et consommateurs, l’élaboration de nouvelles variétés transgéniques risquent de modifier non seulement les relations entre acteurs des pays producteurs et consommateurs, mais aussi les modes de concurrence entre les acteurs des différents pays producteurs et même celle existante entre les différents types de caféiculteurs d’un même pays.

Si l’abrogation de l’A.I.C a eu des impacts manifestes sur la localisation de la production caféière mondiale (plus grande concentration de la production notamment entre les trois premiers producteurs à l’échelle internationale), peut-être sa conséquence la plus marquante fut la modification de la chaîne de valeur globale et l’altération des rapports de force entre acteurs des pays producteurs et consommateurs, en faveur des premiers. Avec l’apparition de conditions adverses, il est crucial de se demander pourquoi l’offre de café ne s’adapte pas rapidement à la demande. En d’autres termes, qu’est ce qui incite des millions de caféiculteurs a continué à commercialiser du café alors même que les cours sont à des niveaux faibles.

Les déterminantes de la production caféière

La fin de l’A.I.C constitua un bouleversement majeur. Cet événement signifia une modification radicale de la chaîne de valeur du marché caféier. Là où avant 1989 les acteurs des pays producteurs recevaient une part conséquente des revenus générés par l’activité caféière, après 1990 leur participation s’écroula, alors même que le revenu caféier international connaissait une expansion conséquente. Plus que jamais, les acteurs des pays consommateurs (au premier rang desquels les torréfacteurs) dominaient la chaîne de valeur du marché international du café. Le remodelage de la chaîne de valeur eut parfois des conséquences dramatiques sur le revenu des millions de petits caféiculteurs. Il importe donc de s’interroger sur les critères déterminants la participation des acteurs de la filière.

S’il est assez facile de déterminer que la logique capitaliste est celle prévalant chez les torréfacteurs, chez les petits producteurs cette dernière n’est pas exclusive. Elle est étroitement associée, voir subordonnée, à une logique d’économie domestique. La faible corrélation entre « chute des cours internationaux » et « réduction de la production » doit également s’analyser à parti de la situation des marchés internationaux des autres produits de base agricoles.

Une chaîne de valeur transfigurée

Avant de s’intéresser aux modifications structurelles ayant affecté la chaîne de valeur du café, procédons aux deux étapes descriptives que sont la structure d’entrées-sorties et la localisation des activités.

La structure d’entrée – sortie implique de définir quels sont les principaux acteurs du secteur étudié de même que les différents stades productifs. Les pays producteurs comptent un contingent élevé d’acteurs liés à l’activité caféière. On distingue neuf types d’acteurs entrant généralement directement dans les étapes de production et commercialisation du café vert: les caféiculteurs, la main d’œuvre agricole, les intermédiaires, les organismes de certification, les coopératives, les usines de traitement, les exportateurs et les torréfacteurs ou producteurs de café soluble locaux177. Au sein des pays consommateurs le nombre d’acteurs concernés par l’activité caféière est plus faible. Citons: les importateurs (et firmes de négoces), grandes firmes de torréfaction, les petites et moyennes firmes de torréfaction, les coffee shops et les organismes de certification. Avant de déterminer comment s’articule l’ensemble de ces acteurs afin de permettre la transformation du café et sa commercialisation, il importe de définir quelles sont les différentes étapes du processus productif. Le schéma II.1 indique les différentes étapes nécessaires à la production du café torréfié moulu via traitement par la méthode humide. On ne distingue pas moins de 26 étapes, un grand nombre effectué par les acteurs des pays producteurs. S’il est vrai que la préparation des mélanges, la torréfaction ou encore l’empaquetage du café réalisés au sein des pays consommateurs sont des étapes cruciales (impliquant capital et savoir-faire) pour l’élaboration du produit final, il convient également de valoriser celles effectuées en amont puisque la préparation du café vert exporté implique l’exécution de tâches non moins essentielles. Si la récolte, le lavage ou triage sont incorrectement effectués, le travail des acteurs des pays consommateurs, et en particulier des firmes de torréfaction, sera rendu plus difficile.