Appréhender le projet capacitant pour le RECAC

Cette section nous permet de revenir sur les principaux résultats qui sont présentés dans le troisième chapitre pour mieux les comprendre. Nous les mettons en perspective tout d’abord avec une particularité organisationnelle formalisée qui est celle de la mobilité fonctionnelle et géographique des agents, que nous qualifions de « mobilité capacitante ». Nous faisons ensuite ressortir la question des bonnes pratiques et suggérons une voie pour reformaliser l’informel ». Dans un troisième temps, nous proposons des éléments de comparaison du RECAC avec des organisations similaires que sont le Goethe Institut et le British Council. Enfin, nous interrogeons, à la lumière des pratiques de contrôle de gestion de ces deux autres réseaux étrangers de coopération culturelle, la dimension numérique du SMG.

Une mobilité… capacitante ?

Nous avons vu dans le chapitre III que la plupart des agents du RECAC n’ont pas conscience d’un « projet capacitant », même s’ils sont sensibilisés, au travers de la formalisation des éléments de l’assemblage SMG, aux caractéristiques-clés capacitantes. À cet égard, les contacts que nous entretenons régulièrement avec certains des répondants nous montrent que, deux années après la réalisation des entretiens, ces agents sont soit en fin de contrat, soit partis vers d’autres horizons, le plus souvent dans d’autres postes ou rentrés en France.

Cet aspect inhérent aux fonctions de coopération et d’action culturelle à l’étranger n’a pas manqué de nous interroger, si bien que nous avons jugé pertinent de le mettre en perspective avec certains résultats présentés dans le chapitre précédent.

• Un ministère en mouvement » : ainsi s’intitule un dossier de presse de 32 pages publié par le MAE le 25 mars 2009315 et dont l’introduction signée par le ministre fait référence aux « préconisations approfondies par les travaux collectifs du Livre Blanc » (Kouchner, 2009, p. 3). Justement, ce « Livre Blanc » évoque 18 fois au long de ses 137 pages la question de la mobilité, et notamment celle des « parcours de mobilité professionnelle » (Juppé et Schweitzer, 2008, p. 40). Il s’agit d’une mobilité des diplomates, qui peut d’ailleurs s’inscrire au-delà du seul MAE puisque les auteurs préconisaient de mettre en place un dispositif réglementaire permettant de faciliter ces échanges et de rendre obligatoire une mobilité dans une autre administration ou dans le secteur privé pour la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe » (Juppé et Schweitzer, 2008, p. 67), grade qui permet de postuler aux fonctions de chef de poste. De nos jours, elle s’applique à la majorité des personnels du MAE : Jusqu’en 1991, il existait encore des corps de fonctionnaires ayant vocation à faire toute leur carrière en Administration centrale et d’autres à n’être en poste qu’à l’étranger. Avec la « double vocation », le temps passé en poste est limité et le retour régulier à Paris imposé. La règle habituelle est de faire trois ans en « centrale » (Paris ou Nantes), puis deux postes différents de trois ans consécutifs à l’étranger, avant de revenir à Paris ou à Nantes » (Loriol, 2009, note de bas de page n°14, p. 10).

C’est pourquoi « le taux de rotation des personnels sur leurs postes est au [MAE] l’un des plus élevés des administrations de l’État. La durée moyenne d’affectation d’un agent est de trois ans sur un poste » (Juppé et Schweitzer, 2008, p. 89). Les auteurs soulignent d’ailleurs les conséquences que le dispositif de mobilité des agents du MAE entraîne : La gestion des ressources humaines au MAEE est particulièrement difficile : aux contraintes et aux rigidités générales de la fonction publique, s’ajoutent en effet les complexités qu’entraînent la mobilité et la nature spécifique du métier de diplomate. […] La difficulté de pourvoir dans ces conditions les postes vacants et la nécessité de réussir le mouvement annuel des personnels, sans cesse compliqués par des exigences liées à l’urgence, aux situations inattendues ou à l’attention politique portée à de trop nombreuses nominations, tendent à absorber l’énergie des gestionnaires » (Juppé et Schweitzer, 2008, p. 89).

Certes, cette caractéristique du métier de diplomate n’est pas propre au cas français. Elle est inhérente à l’ensemble des corps diplomatiques et s’exprime sous la forme d’une mobilité à la fois géographique et fonctionnelle qui permet à l’agent de développer ses compétences, même si plusieurs objectifs peuvent être poursuivis au travers de la mobilité : La mobilité, quand elle est maîtrisée, permet la constitution d’un réseau, la démonstration de compétences (« faire un beau coup »), la création d’opportunités » (Loriol, 2009, p. 9).

Une mobilité fonctionnelle et géographique qui concerne les agents expatriés du RECAC

Logiquement, cette règle de mobilité appliquée aux diplomates a été étendue aux agents culturels. En effet, nous avons souligné dans le deuxième chapitre le fait que de plus en plus de diplomates de carrières, auxquels il convient d’ajouter des personnels CDIsés, sont affectés dans le RECAC : des COCAC, des directeurs délégués d’IF, voire des attachés sectoriels. C’est pourquoi nous avons mis en exergue dans le deuxième chapitre la caractéristique de mobilité de ces employés qui occupent un poste en moyenne pendant trois années avant une nouvelle affectation. En effet, les contrats d’affectation à l’étranger sont généralement de deux années et reconductibles une fois (voir tableau III.12.). Ainsi, ce rythme de rotation rapide est apparu clairement comme un élément important au travers des entretiens que nous avons conduits.

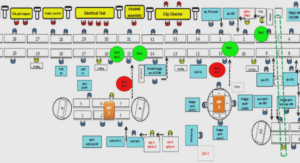

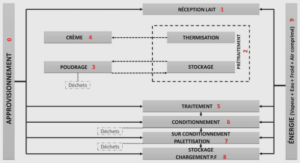

Cet enchaînement de fonctions et de postes marque les discours des répondants qui capitalisent sur leurs fonctions antérieures. Il a en outre indéniablement contribué à la production de données riches lors des entretiens, illustrant la diversité des fonctions et des postes d’agents qui alternent leurs missions sur plusieurs continents et entre le Département et les postes à l’étranger. Nous comprenons ce dispositif formalisé en tant que cycle de mobilité géographique et fonctionnelle316 des agents du RECAC que nous présentons de façon schématique dans la figure IV.1. (voir infra).

Différents témoignages des répondants illustrent ce cycle de mobilité tant géographique que fonctionnelle. Nous présentons ci-après quatre exemples qui s’inscrivent dans les parcours que l’on pourrait qualifier d’« ordinaires » d’agents expérimentés du RECAC présentant des statuts et profils hétérogènes.

Un répondant à profil gestionnaire et titulaire du ministère de l’Éducation nationale a été affecté deux fois en Europe continentale puis centrale dans les fonctions d’agent comptable ayant compétence sur plusieurs postes. Il avait effectué huit années consécutives à l’étranger puis avait intégré le Département sur des fonctions comptables au sein de la DGM. Il y est resté trois années et s’était notamment occupé de la mise en place, au sein du RECAC, d’un nouvel élément numérique du SMG. Nous l’avions rencontré alors qu’il occupait ces fonctions et souhaitait évoluer vers de nouvelles. Il est à présent secrétaire général d’un EAF dans un pays d’Asie ; il a donc évolué géographiquement et fonctionnellement.

Un autre, secrétaire général, présente un parcours que, de prime abord, on pourrait qualifier d’« atypique » tandis que, dès le début de l’entretien il avait souligné qu’il le considérait comme « des plus cohérents ». En retraçant ses 25 années au sein du RECAC, il explique qu’il a longtemps été contractuel non fonctionnaire dans le réseau des alliances françaises, dans quatre pays d’Asie :

• J’ai un parcours, peut-être un des plus cohérents puisque j’ai été directeur d’alliance française pendant 16 ans, ensuite j’ai été titularisé au MAE. Je me suis retrouvé à la DGCID, qui était ma direction de tutelle puisqu’elle s’occupait des alliances françaises. C’est tout à fait cohérent comme parcours. Je suis reparti, j’ai été sur un service commun de gestion en ambassade, et là je suis SG. Tout ce que j’ai fait ça représente une carrière assez logique. Le fait d’avoir passé sur un SCG et donc j’étais de l’autre côté de la barrière, c’est moi qui gérais l’IF, j’avais la double casquette de SCG et SG du SCAC à [capitale en Asie], et donc là, maintenant, je suis toujours sur les deux, l’IF et le SCAC. Ça m’a servi énormément cette expérience du SCG » (entretien SG03, zone Europe).

Un COCAC que nous avons rencontré en Asie – qui occupe toujours ces fonctions à l’heure où ces lignes sont écrites – a intégré le MAE par la voie des concours pendant les années 1990. Il fut titularisé dans les fonctions de rédacteur à la direction Amériques et Caraïbes du Quai d’Orsay, avant de rejoindre la direction de la coopération européenne, puis d’être affecté à l’étranger dans les fonctions de premier secrétaire en Europe et en Asie. De retour au Département, ce diplomate de carrière fut chef de bureau à la DGCID, conseiller au sein d’un cabinet ministériel, puis directeur adjoint au sein d’un département de la DGM. Cet agent, qui a une solide expérience du RECAC au sein de l’administration centrale, et qui a également une expérience de plusieurs années en relations internationales dans le secteur privé, a opté pour des fonctions de chef de service dans la coopération et l’action culturelle. Il devrait, au terme de ses fonctions actuelles, rejoindre un autre poste à l’étranger en septembre 2017, avant de retourner à l’administration centrale.

Le quatrième et dernier exemple concerne un COCAC en Asie qui présente également un parcours marqué par la diversité fonctionnelle et géographique de ses postes. Sa mobilité géographique est forte : Europe, Asie, Amériques et Russie. Sa mobilité fonctionnelle l’est tout autant : VI culturel, directeur d’un centre de recherche à l’étranger où il avait effectué sa thèse de doctorat, directeur de centres culturels, attaché sectoriel et plusieurs fois COCAC. Il a également occupé des postes à responsabilité au Département, à la DGCID puis à la DGM. Comme pour le cas précédent du secrétaire général qui soulignait la cohérence de son parcours, ce répondant met en avant le développement de ses compétences qui lui permet d’avoir une forte compréhension des dispositifs locaux et globaux de l’organisation et favorise le dialogue avec ses collaborateurs : Moi j’ai fait un peu tous les métiers. C’est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un COCAC complètement nul. En réalité, j’ai fait tous les métiers avant d’être COCAC. J’ai dirigé des alliances françaises, j’ai dirigé des instituts, j’ai été attaché culturel, je me suis occupé de gouvernance, je me suis occupé de développement, j’ai créé des écoles, j’ai été président des lycées français, j’ai été chargé de recherche, j’ai dirigé un centre de recherches, donc il n’y a pas beaucoup des métiers qui sont ceux de mes collaborateurs aujourd’hui que j’ai pas faits et ça me donne une force assez énorme » (entretien COCAC13, zone Asie).

On le comprend, les données démographiques sur lesquelles nous nous appuyons tout au long de la recherche ne sont pas anodines. Nous les avons recueillies, soit en les suscitant, soit par l’observation et l’écoute des acteurs que nous sommes allé rencontrer. Elles nourrissent la description épaisse du deuxième chapitre et les dispositifs tant quantitatifs que qualitatifs exploités dans le troisième chapitre. Nous les utilisons à nouveau, et cela nous semble tout à fait légitime, dans le cadre d’une recherche mixte à dominante qualitative où l’on doit voir « des acteurs pensant, agissant et interagissant, développant des projets, des stratégies, réussissant ou échouant » et non pas « abstraits » (Dumez, 2012b, p. 30 et 32).

Discuter la mobilité capacitante

Comment interpréter cela ? Comment discuter cette forte mobilité fonctionnelle et géographique perçue comme favorable dans l’exercice de leur mission par les agents vis-à-vis de leurs interactions avec les dispositifs de gestion et leurs collègues ?

D’une part, nous la rattachons aux fondements de la théorie du contrôle de gestion. Nous avons effectivement rappelé en introduction générale que la méthode de management développée à partir des années 1916-1920 par Alfred Pritchard Sloan et Donaldson Brown, puis théorisée par Robert Newton Anthony, constitue une réponse pour des organisations confrontées à une complexité croissante due à leur taille, à la dispersion géographique de leurs unités et à leur stratégie de diversification (Bouquin, 2005a ; Bouquin, 2006) : le contrôle de gestion apporte des réponses à un problème de délégation. Dans ce sens, nous avançons que la mobilité géographique et fonctionnelle est inscrite dans l’ADN du contrôle de gestion.

D’autre part, le chercheur doit veiller au « risque de circularité (Bamford, 1993) qui consiste à ne voir dans le matériau empirique que ce qui confirme une théorie » (Dumez, 2012b, p. 31) : dans ce sens, c’est sur la « zone intermédiaire entre la théorie et le matériau que tout se joue et qu’il faut travailler » (Dumez, 2013a, p. 19). En outre, en sorte de gérer le risque lié à l’équifinalité, il convient d’explorer « des interprétations rivales plausibles » (Dumez, 2013a, p. 25). Nous nous sommes donc questionné sur la nature de cette mobilité fonctionnelle et géographique des agents.

Deux questions peuvent faire sens : est-ce voulu par l’organisation ? Quels bénéfices l’agent en retire-t-il ?

Pour nous aider à répondre à ces deux questions, nous avons entrepris de modéliser cette mobilité fonctionnelle et géographique. Le schéma que nous proposons en figure IV.2. (voir infra) a été réalisé à partir des données primaires et secondaires que nous avons recueillies. Nous avons tenté de représenter l’idée d’une progression cyclique (à savoir le cycle des rotations géographiques entre Département et postes) selon des affectations fonctionnelles dont la durée est variable et qui s’enchaînent. Nous montrons ensuite que cela correspond à une « mobilité capacitante ».