Contraintes pathologiques

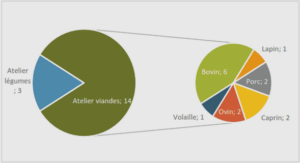

Au Sénégal, des efforts ont été faits dans la maîtrise des grandes épizooties comme la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine grâce notamment à la mise en œuvre des campagnes annuelles de vaccination. Néanmoins, les maladies animales comme la fièvre aphteuse, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la clavelée, la peste des petits ruminants, la pasteurellose bovine, le botulisme, les charbons bactéridien et symptomatique, les parasitoses sanguines et gastro-intestinales sont encore fréquentes chez les ruminants [40, 44]. Dans les systèmes intensifs d’élevage exploitant les races hautes productrices laitières (Holstein, Jerseyaise, Monbéliarde), les problèmes sanitaires sont dominés par les pathologies de la reproduction, les mammites et les affections néonatales. En effet, en 1989 les mammites ont touché 23% des femelles en lactation [19] et 33% en 2001 [18].

L’utilisation des médicaments vétérinaires et les vaccinations constituent les principaux moyens de lutte contre ces pathologies.

Utilisation des médicaments vétérinaires

Les médicaments vétérinaires sont utilisés comme remède thérapeutique pour traiter les animaux atteints de maladies. Au Sénégal, l’importance de l’utilisation des médicaments vétérinaires est à l’image du marché de ces produits. En effet, les anti-infectieux pour les ruminants représentent 25 % des parts de marché des médicaments vétérinaires de 1994 à 1999 contre 43,2% pour les antiparasitaires [6]. Les travaux de BA [6] et du Ministère de l’Elevage, Service de la Coopération Culturelle et de l’Institut Pasteur de Dakar [40] montrent que l’oxytétracycline, les Pénicillines, la Streptomycine et les Sulfamides sont les molécules d’anti-infectieux les plus utilisées chez les ruminants au Sénégal. Selon KIRKPATRICK [32] aussi, l’oxytétracycline est le médicament vétérinaire le plus employé chez de nombreux animaux notamment chez les vaches en lactation ou taries.

Pour le cas spécifique des élevages laitiers périurbains de Dakar, aucune étude à notre connaissance ne fait l’état des lieux sur les molécules utilisées mais une enquête personnelle ponctuelle révèle l’utilisation de diverses formulations même en cours de lactation et sans respect parfois des délais d’attentes (tableau I).

L’utilisation de ces médicaments vétérinaires n’est généralement soumis à aucun contrôle. Au Sénégal, des lacunes, des imprécisions ou ambivalences subsistent dans les textes législatifs et réglementaires sur les médicaments vétérinaires et leur utilisation [36]. Cette situation expose le consommateur à des risques qui sans être généralement aigus peuvent être graves et méritent que nous les précisions ici.

Problèmes liés aux résidus de médicaments vétérinaires

Définition de résidus des médicaments vétérinaires

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, un résidu est une substance chimique quelconque qui persiste dans un milieu donné, après qu’elle même ou d’autres composés lui donnant naissance aient été introduits dans ledit milieu volontairement ou non et dont la présence est de ce fait, qualitativement ou quantitativement anormale.

Réglementation sur les résidus des médicaments vétérinaires

Au plan international, pour maîtriser les risques liés aux résidus et protéger les consommateurs, une commission mixte FAO/OMS, le Codex Alimentarius, a été créée en 1963 et est chargée d’élaborer des normes alimentaires, des directives et d’autres textes tels que les codes d’usage [11, 27]. Cette commission fixe les limites maximales de résidus (LMR) pour chaque produit (tableau II). Dans les pays du Nord, les normes du Codex Alimentarius ont été mises en application et même rendues plus strictes dans certains cas. La création de l’espace économique commun des pays européens a conduit à un processus d’harmonisation de la législation en matière de médicaments vétérinaires et de résidus avec la mise en place de l’Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments et l’application du règlement CEE n°2377/90 du 26 juin 1990. Ce règlement fixe les LMR appliquées dans les pays de la Communauté européenne. Les mêmes types de règlements sont appliquées aux Etats-Unis et au Canada et tout produit importé dans ces espaces doit respecter ces normes.

Au niveau Africain, le Botswana est l’un des pionniers en matière de législation sur les résidus. L’Afrique du Sud, le Maroc et la Zambie ont entrepris une démarche de mise à niveau pour les exigences de la communauté Economique Européenne. Pour le Maroc par exemple, son objectif est d’avoir des produits compétitifs sur le marché européen [31].

Au Sénégal, à notre connaissance, en dehors des initiatives prises par certains exportateurs dans le simple but de satisfaire à l’éligibilité de leurs produits sur le marché d’exportation, il n’y a pas de réglementation en matière de résidus de médicaments vétérinaires et des autres substances chimiques. Ce vide juridique expose le consommateur sénégalais à des risques éventuels que peuvent engendrer ces résidus.

Problèmes liés aux résidus de médicaments vétérinaires

En dehors des cas d’allergie, les problèmes liés aux résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées ne sont jamais des problèmes de toxicité aiguë. Certains sont décrits pour le consommateur, pour la technologie alimentaire et le commerce international.

Toxicité des résidus chez le consommateur

Le risque médical le plus sérieux en matière de résidus de médicaments vétérinaires concerne les accidents d’allergie provoqués essentiellement par les pénicillines et les tétracyclines [34] mais aussi les sulfamides [33]. Les taux résiduels d’antibiotiques dans le lait sont suffisants pour déclencher une crise allergique, quelquefois de type choc anaphylactique gravissime chez les sujets préalablement sensibilisés. Outre ces phénomènes d’allergie, des cas mortels d’aplasie médullaire sont signalés avec le chloramphénicol [30, 39]. Par ailleurs, on signale des effets cancérigène, tératogène, mutagène ou embryotoxique induits par certains résidus de médicaments vétérinaires (surtout les nitrofuranes) chez le consommateur.

L’utilisation abusive et mal contrôlée des antibiotiques engendre aussi des phénomènes d’antibiorésistance chez les bactéries [1, 43]. En effet, les résidus d’antibiotiques présents dans le lait peuvent entraîner un déséquilibre de la microflore digestive par inhibition ou destruction de certaines souches [14, 15]. C’est surtout en technologie alimentaire que les problèmes microbiologiques les plus courants sont rencontrés.

Résidus de médicaments vétérinaires et la technologie alimentaire

Du point de vue technologie laitière, les résidus d’antibiotiques entraînent une inhibition totale ou partielle des phénomènes fermentaires d’origine bactérienne nécessaires à la fabrication des produits laitiers tels que le yaourt, les fromages et le lait caillé. Parmi les molécules impliquées dans cette inhibition des germes fermentaires, il y a les pénicillines, la streptomycine, le chloramphénicol et les tétracyclines [1, 34, 37, 48]

L’un des aspects les plus importants et qui dominent actuellement l’actualité des résidus, c’est le commerce international.

Résidus de médicaments vétérinaires et le commerce international

Dans le nouveau contexte des règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les résidus de médicaments vétérinaires peuvent entraver les échanges des produits d’origine animale entre les pays [41]. En effet, les règles de l’OMC se basent sur les normes sanitaires et phytosanitaires des produits alimentaires. Pour faciliter les pratiques loyales en matière commerciale, la Commission du Codex Alimentarius au travers son comité sur les résidus de médicaments vétérinaires et son comité d’experts sur les additifs alimentaires, fixent les LMR qui doivent garantir la santé du consommateur [1].

A des fins de contrôle des teneurs de résidus, des méthodes analytiques ont été sélectionnées et recommandées par le Codex Alimentarius.

Méthodes d’analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans le lait

La recherche des résidus se fait par la détection et le dosage de la substance à rechercher dans les tissus et produits animaux et d’origine animale [8]. Ce dosage nécessite une séparation préalable du médicament des autres constituants de la matrice et se fait donc en plusieurs étapes d’extraction, de purification et de concentration. Les méthodes utilisées sont de ce fait, délicates et nécessitent un appareillage adéquat et une validation précise.

Selon FAO/OMS [28], les méthodes de recherche des résidus sont classées en trois types.

Méthodes de type I

Ce sont des méthodes de confirmation ; elles déterminent la quantité de la substance ou des catégories de substances spécifiques à doser et elles identifient avec certitude la substance considérée. Ces méthodes font appel à un appareillage spécifique notamment la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. Ces méthodes ont l’inconvénient de nécessiter une haute technicité du personnel et de coûter très cher [17].

Méthodes de type II

Les méthodes de type II déterminent habituellement la concentration de la substance à doser mais sans identifier avec une certitude absolue la structure de la substance; c’est le cas par exemple de la chromatographie phase liquide. Ces méthodes, bien que requérant un niveau élevé de technicité coûte un peu moins cher que les méthodes de type I.

Les méthodes de type I et II sont désignées sous l’appellation de méthodes physico-chimiques regroupant notamment la chromatographie liquide haute performance, la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie liquide couplée à la spectrophotométrie de masse.

Méthodes de type III

Les méthodes de type III déterminent généralement la présence ou l’absence d’un composé ou d’une classe de composés. Elles utilisent des techniques ne comportant pas d’appareillage performant. Ces méthodes sont couramment désignées sous le nom de méthodes de dépistage ou méthodes semi-quantitatives. Parmi les méthodes de type III on peut citer :

les méthodes microbiologiques dont la méthode des quatre boîtes, la méthode Galesloot et Hassing, le Delvotest, le STAR (Screening Test of Antibiotic Residues) test et la méthode officielle lait [3, 10, 29]. Leur principe est basé sur l’inhibition de la croissance bactérienne;

Les méthodes immuno-enzymatiques tel que le test ELISA capable de déceler les sulfamides jusqu’à une concentration de 1ng/ml [23].

les méthodes chromatographiques sur couche mince (CCM) dont le principe est basé sur des phénomènes d’adsorption;

les méthodes colorimétriques telle que la méthode BRATTON MARSHALL (1979) rapportée par AKA [4] et DIATTA [20] pour le dosage de la sulfadimidine dans le sang et le lait dont le principe est basé sur une diazo-copulation en milieu acide en présence du N-(1-naphtyl) éthylène diaminodihydrochloride pour donner une coloration rose.

Il faut noter que la littérature disponible ne décrit pas de méthodes colorimétriques pour la recherche de résidus d’antibiotiques. Cependant, l’oxytétracycline peut être identifiée dans les produits finis en donnant une coloration jaune en présence de l’acide chlorhydrique [5, 25] ou en donnant un spot de fluorescence jaune à la lumière UV à 365 nm [42].

20