L’eau est une matière indispensable à la vie de l’homme. Or, le nombre de la population ne cesse d’augmenter dans le monde. Il est estimé à 7,55 milliards au 1er juillet 2017 selon l’Organisation des Nations Unies alors qu’il était estimé à 7 milliards au 31 octobre 2011. Cet accroissement entraîne également l’amplification du besoin en eau qui est environ 20 à 50 litres pour un individu. Cette nécessité ne se manifeste pas uniquement sur le plan alimentaire, mais également au niveau hygiénique, domestique et industriel. Ce sont ces utilisations externes qui engendrent l’existence des eaux usées. A part ces origines humaines, les eaux de pluies s’écoulant ou stagnant le long des routes mais aussi des champs sont également classifiées comme étant des eaux usées. Ces diversifications des utilisations génèrent à leurs tours le problème de pollution. C’est un sujet qui est abordé à travers le monde : non seulement au niveau du pays, mais surtout sur la scène internationale. En effet, le comportement ainsi que les conséquences des polluants ne sont pas les mêmes dans la nature : que ce soit à l’échelle macroscopique, qu’à l’échelle microscopique. Des livres sont désormais en multiplication afin de sensibiliser les hommes sur les dangers de la prolifération de certains polluants [3] (pentachlorophénol, naphtalène et phénanthrène).

Cette existence de risque pour l’humanité oblige le traitement des eaux usées venant d’usines avant de les déverser dans la nature. Les eaux ainsi obtenues peuvent être parfois réutilisées comme pour l’irrigation [6]. L’utilisation de matériaux poreux, ainsi que la décantation font parties des méthodes les plus utilisées pour l’épuration de ces eaux. Mais étant donné la variété de polluants avec la révolution industrielle, ces procédés ne suffisent plus. D’ailleurs, la directive de l’OCDE n°106 (1981) mise à jour en 1993 reste la seule méthode normalisée pour l’étude de l’adsorption ; mais elle reste peu utilisée. Outre la filtration par le blocage des éléments de plus grande taille que les pores, les parois du milieu poreux peuvent également retenir des solutés par le phénomène d’adsorption.

Etat de l’art

Le nombre de la population mondiale ne cesse d’augmenter au fil des années. Cet accroissement entraine également l’élévation de son besoin en eau. Or cette nécessité ne se limite pas sur le plan hygiénique et alimentaire, mais aussi dans le domaine industriel. De ce fait, la quantité d’eau usée augmente fortement. Malheureusement, la considération des eaux usées n’est pas la même à travers le monde. Dans certains pays, elles sont d’abords traitées avant d’être déversées dans la nature. Dans plusieurs autres, elles sont directement rejetées sans se méfier de son impact sur l’environnement. Pourtant, même les conduites en béton dans lesquelles elles sont transportées sont également des milieux poreux. Une partie de ces eaux peuvent donc être en fuite.

Eaux usées

Définition

Les eaux usées, aussi appelées « effluents liquides » sont des « eaux polluées », constituées de toutes les eaux de nature à contaminer, par des polluants physiques, chimiques ou biologiques [8]. Ces eaux rassemblées dans un réseau d’égout (sous-terrain) sont généralement grisâtre .

Origine des eaux usées

D’un point de vu général, les eaux usées sont celles qui ont perdu leurs puretés. Cette perte de pureté peut survenir de notre besoin hygiénique ou domestique (venant de la lessive, l’eau de vaisselle, la cuisine, les toilettes et les douches), mais également industriel (résultant des usines et des élevages intensifs). En plus de ces provenances humaines, il y a ceux qui proviennent d’une manière naturelle. A ce propos, il y a les eaux de pluies qui deviennent impures dès qu’elles touchent le sol. En effet, malgré les efforts mis en place afin de garder l’environnement propre, la présence de déchet sur le sol ne peut être évitée. Par exemple, il y a la formation de boue qui vient de l’arrosage de la terre par ces eaux ; puis les eaux qui s’y participent deviennent impropres. De ce fait, elles sont également classifiées comme étant des eaux usées.

Traitement des eaux usées (Epuration)

Il existe plusieurs types de polluants dans les eaux usées. Mais ceux dont les éliminations sont les plus sollicité sont : les bactéries (origine de problèmes sanitaires), les matières organiques (qui contiennent du carbone, de l’azote et aussi du phosphore), les produits chimiques toxiques (exemple : les nonylphénols venant des usines s’occupant de la fabrication des papiers) et enfin, des composés actifs (exemples : les détergents). Ces éléments dégradent complètement le milieu dans lequel ils sont déversés. Ainsi, le traitement des eaux concernées s’effectue suivant trois étapes. Il y a :

– le prétraitement (dégrillage, dessablage et déshuilage) pour l’élimination des objets de taille comprise entre 0,1 et 50 mm ;

– le traitement primaire ou physico-chimique (décantation) pour l’élimination des matières en suspension facilement décantables ;

– le traitement biologique (clarification) pour l’élimination de la pollution biodégradable organique (DBO₅) ou minérale (NH₃,NO⁻₃,P) .

Ouvrages concernant les eaux usées

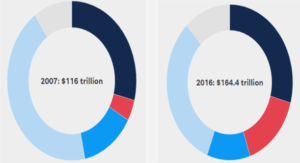

Ces dernières décennies, la quantité des eaux usées n’ont pas cessé d’augmenter. Les déchets retrouvés dans ces eaux ont également varié avec la révolution industrielle. Puis, la sècheresse commence à s’installer dans certains pays. De ce fait, de nombreux chercheurs se sont intéressés sur leurs déplacements, ainsi que leurs traitements.

Le 10 Mars 2009, Kôkôh Rose EFFEBI a présenté un travail ayant pour titre : «Lagunage anaérobie : Modélisation combinant la décantation primaire et la dégradation anaérobie ». Il est constitué du rassemblement des informations sur des travaux déjà réalisés (dimensionnement, performances, fonctionnement) qui portent sur les caractéristiques du lagunage anaérobie dans les pays tropicaux afin de mieux comprendre son fonctionnement ; de réalisation d’une modélisation de la décantation primaire, en incluant la dégradation anaérobie de quelques composés principaux bien identifiés (les lipides, les protéines et les carbohydrates). Il met l’accent sur l’aspect biologique et biochimique en comprenant deux volets : l’aspect stœchiométrique et l’aspect cinétique. Des expériences sont également réalisées par l’Auteur.

Le 10 Avril 2010, Hakima EL HAITE a exposé ses travaux sur le : « Traitement des eaux usées par les réservoirs opérationnels et réutilisation pour l’irrigation » [6]. L’auteur avait pour but de clarifier le mode de fonctionnement des réservoirs opérationnels et d’évaluer si la STEP de Benslimane peut être classée comme une des Meilleures Technologies Disponibles (MTD). Aussi, il donne une description détaillée du suivi analytique réalisé pendant les deux années de recherche, le mode d’échantillonnage, matériels et méthode. Après, il analyse les performances d’épuration de la filière de traitement en terme d’abattement de la pollution. Ensuite, il examine également l’évolution des différents paramètres entre un compartiment et un autre sur une année d’exploitation pour infirmer ou confirmer les rendements avancés lors de la conception de la STEP. Un autre point essentiel de cet ouvrage est qu’il détermine si la technique de finissage ou de polissage des réservoirs opérationnels peut être classée comme une meilleure technologie disponible.

Le 06 Juillet 2011, Charlotte Picard a soutenu une thèse intitulée : « Transfert de matière dans un biofilm aéré sur membrane » [15]. Son travail a pour objectif de montrer les limites et les besoins d’amélioration de la compréhension du transfert de matière à l’intérieur de celui-ci. Pour y parvenir, des expériences ont été menés sous différentes conditions hydrodynamiques. Puis, une modélisation a permis de visualiser le phénomène qui s’y déroule.

Le 10 Novembre 2012, Ouafae EL HACHEMI présente ses travaux titrés « Traitement des eaux usées par lagunage naturel en milieu désertique (oasis de Figuig) : Performances épuratoires et aspect phytoplanctonique ». Dans un premier temps, il consiste à déterminer le fonctionnement de la station de traitement des eaux usées de l’un des quartiers de Figuig, avec le but de vérifier son efficacité de traitement sur l’année, et de s’assurer ainsi de la possibilité de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. Ensuite, il détermine l’impact de la présence et de l’augmentation du taux de phytoplancton dans la station de traitement des eaux usées, étant donné qu’il est de type lagunage naturel .

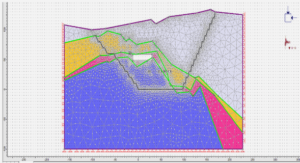

La prochaine recherche citée dans ce paragraphe est également effectué au Maroc. Il est intitulé : « Elimination des métaux lourds (Cd, Pb, Cr, Zn et As) des eaux usées industrielles et naturelles par le procédé d’infiltration-percolation ». Il a été présenté le 27 Novembre 2012 par ABA AAKI. Il constitue une étude par approche expérimentale de l’influence des caractéristiques intrinsèques du support (massif filtrant) vis à vis des performances épuratoires des eaux usées domestiques et industrielles épurées par le procédé d’infiltration percolation d’un rejet de la ville d’Anza (eaux usées qui ne subissent aucun traitement préalable). Le dispositif expérimental est constitué de colonnes en PVC de 20 cm 20 cm de diamètre remplies par différents types de sable de la région d’Agadir (sable de Oued souss, sable de Bensergao et sable de M’zar), monté à la faculté des sciences d’Agadir dans les mêmes conditions que les stations d’épuration de Bensergao, Drargua et M’zar.

INTRODUCTION |