Quelle est la thématique du pôle ?

La thématique du pôle sera examinée selon plusieurs dimensions, le secteur, la technologie au sens de la clas-sification des brevets, l’orientation de recherche, au sens de la nomenclature des organismes de recherche publique finalisée, la discipline scientifique.

Secteur industriel

Nous avons identifié pour chaque pôle un secteur principal (dans une nomenclature ad hoc pouvant comporter 5 à 8 rubriques), 10 % des pôles ayant cependant des activités hybrides ne sont pas classés et 10 % sont classés en « biens de consommation et services » qui est une catégorie très hétérogène.

Certains pôles comme les pôles Mer en Bretagne et Mer PACA ne sont pas construits autour d’un secteur homogène, mais recouvrent divers domaines d’activités économiques (biologie marine, pêche, construction navale, surveillance et sécurité des côtes…) présentant des proximités et des enjeux partagés, mais mobilisant néanmoins des acteurs et des connaissances très différents. De même, Systematic couvre des champs aussi différents que les transports, les télécom-munications, la sécurité-défense, les applications des techno-logies numériques à la santé ou la ville durable.

Cette variable n’est pas, pour l’instant, utilisée dans la typo-logie et est traitée en variable supplémentaire.

Disciplines scientifiques

La caractérisation des pôles en fonction des disciplines scientifiques n’a de sens qu’à un niveau de nomenclature assez fin (sauf à considérer des travaux éloignés de la thé-matique de pôle) et s’est avérée impraticable à l’échelle de l’ensemble des pôles. Elle peut cependant être utilisée pour des travaux plus approfondis destinés à apprécier la trajectoire d’un pôle donné ou son positionnement face à ses concurrents internationaux.

Orientations de recherche

Nous avons fait la liste des orientations de recherche les plus pertinentes pour le pôle afin d’évaluer les effectifs de chercheurs disponibles sur son territoire. Comme cette liste a été faite en fonction d’une analyse assez subjective, cette variable n’a pas été utilisée pour construire la typologie.

Technologies

Nous avons utilisé comme nomenclature des technologies la classification CIB des brevets européens, en considérant le niveau de classification en 35 classes. Nous connaissons la production de brevets de chaque région française dans chaque classe.

Pour connaître la spécialisation technologique d’un pôle, nous avons identifié les champs sémantiques associés à chaque classe de brevets et mesuré, à partir d’un corpus de textes caractéristiques de chaque pôle, la proximité de chaque pôle à ces champs et donc à chaque classe de brevets.

Nous avons utilisé trois ensembles de textes différents pour chaque pôle :

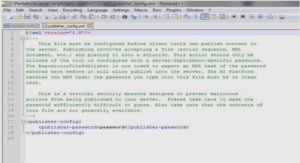

• les pages du site web du pôle ;

• les descriptions des projets du pôle financés par l’ANR ;

• les descriptions des projets du pôle financés par le FUI.

Chaque corpus conduisant parfois à des résultats assez différents, nous avons décidé de ne pas les agréger, ce qui nous permet par ailleurs de discuter des écarts obser-vés entre les objectifs présentés par le pôle sur son site, la nature de la recherche amont pour laquelle il obtient un financement, celle des projets appliqués financés.

Cet outil nous permet d’apprécier la concordance entre le « profil technologique » du pôle et celui de la région. Elle permet aussi de classer les régions en fonction de la quantité de ressources dont elles disposent sur la théma-tique du pôle. On peut ainsi se demander si le pôle corres-pond à la thématique sur laquelle l’avantage comparatif de la région est le plus important (la région a-t-elle bien choisi son pôle ?) et si le pôle trouverait de meilleures ressources ailleurs sur le territoire national. Le pôle est-il à l’endroit où les ressources préexistantes sont les plus favorables à son épanouissement, ou bien a-t-il été implanté sur un territoire pour aider justement à développer ce dernier, de façon volontariste, sur une thématique ?

Cette méthodologie d’analyse du profil thématique d’un cluster, détaillée en annexe 1, constitue un des apports originaux de ce travail.

La spécialisation du pôle

On prend comme indice de spécialisation du pôle dans son secteur le rapport entre la part du pôle dans l’effectif salarié national du secteur et la part du pôle dans l’effec-tif salarié français. Par exemple, dans le secteur « autres activités informatiques », Minalogic concentre environ 20 % de l’effectif salarié national alors que ce pôle n’em-ploie que 0,1 % des salariés de l’industrie française, d’où un indice de spécialisation dans ce secteur de 200. En fait un pôle recouvre souvent plusieurs secteurs et on utilise une moyenne pondérée de l’indicateur précédent pour les cinq secteurs les plus représentés au sein du pôle.

Le poids du pôle sur sa thématique

Il est intéressant de mesurer ce que représente le pôle dans son secteur ou sur sa thématique, au moins au niveau national et si possible au-delà.

On dispose d’indicateurs sur le poids national du pôle en part de l’effectif salarié national du secteur, ou en part de l’ef-fectif de chercheurs des organismes du territoire sur l’orien-tation scientifique du pôle, ou en part nationale de brevets du territoire du pôle sur la thématique du pôle (on pondère la part régionale des brevets sur chaque famille technologique par le poids de cette famille dans le profil technologique du pôle). On pourrait disposer aussi, si l’on savait caractériser la discipline scientifique du pôle, du poids et de l’impact des publications des institutions de la région dans le domaine, dans la production française, européenne ou mondiale.

Taille et structure des acteurs du pôle

Taille du pôle prises ou de ses établissements, ou l’effectif total employé (ces indicateurs sont fortement corrélés).

L’usage de ces informations pour mesurer la taille des pôles peut être sujet à caution. En effet les politiques de recrutement des membres sont variées et pas toujours bien définies. Ainsi, certains pôles cherchent à recruter des membres nombreux dont beaucoup s’impliquent peu dans la vie et les actions du pôle, tandis que d’autres n’admet-tent comme membres qu’un noyau de participants actifs et impliqués, quitte à associer d’autres organisations aux actions et projets du pôle. Le ratio du nombre de partici-pants actifs (représentatifs de la taille « réelle » du pôle) sur le nombre d’adhérents enregistrés est donc très variable et difficile à estimer.

Nous avons cherché à évaluer ce ratio en nous fondant sur divers indices (montant des cotisations, taux de membres participants aux projets ou impliqués dans certaines actions du pôle) et sur l’avis des experts, mais cette estimation reste très approximative.

Pour la typologie, nous avons donc préféré utiliser le nombre d’établissements déclaré par le pôle. Par ailleurs, beaucoup de pôles s’étant structurés progressivement au cours de leurs premiers mois d’existence, nous avons choisi de prendre le nombre de membres en 2006, claire-ment plus significatif que le nombre de 2005.

Composition par type d’acteurs

Nous avons retenu trois types d’acteurs à partir des don-nées disponibles dans le cadre de l’évaluation BCG-CMI de 2008 :

• les PME et entreprises intermédiaires (moins de 2 000 per-sonnes) ;

• les grandes entreprises ;

• les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Certaines enquêtes utilisent une nomenclature plus fine (distinguant les entreprises de moins de 250 employés, les filiales de groupes selon la nationalité de la maison mère, les établissements de formation, les organismes de recherche, ceux qui font les deux) mais nous avons constaté que les réponses étaient instables et peu exploitables (les catégo-ries ont été mal comprises ou mal renseignées, au moins dans l’évaluation de 2008).

Il existe aussi une catégorie « autres » recouvrant des acteurs très différents :

• des collectivités territoriales (dont le fait qu’elles soient formellement membres du pôle ou non ne traduit pas le niveau d’implication réelle) ;

• des agences de développement liées aux précédentes ;

• des organismes consulaires ;

• des syndicats professionnels ;

• des prestataires de service divers (consultants…) que certains pôles incluent dans le total des entreprises ;

• des centres techniques, lorsque ceux-ci ne sont pas comptés dans les établissements d’enseignement supé-rieur et de recherche.

Gouvernance

On dispose d’indicateurs sur les proportions respectives des types d’acteurs :

• parmi les adhérents du pôle ;

• au sein du conseil d’administration ;

• au sein du bureau exécutif ;

• au sein du comité de labellisation.

Mais ces proportions ne reflètent pas forcément le poids réel des acteurs dans les décisions. Par exemple Aerospace Valley apparaît comme un pôle essentiellement composé de PME, mais on peut penser que le donneur d’ordres EADS et ses filiales y jouent un rôle prépondérant.

On peut aussi citer le conseil d’administration du pôle « filière équine » qui est, selon l’évaluation de BCG-CMI, composé (en nombre de voix) à 90 % de membres « autres » (associations professionnelles, clubs hippiques…) et à 10 % d’organismes de formation ou de recherche. Ce pôle apparaît ainsi artificiellement ne faire aucune place aux entreprises dans sa gouvernance.

Pour la typologie présentée plus loin, qui privilégie le contexte du pôle par rapport à ses modes d’organisation interne et de gouvernance, nous avons seulement consi-déré la composition des membres du pôle (en 2006).

Quel est le territoire pertinent ?

Les projets de pôle comportaient une délimitation d’un terri-toire du pôle, permettant notamment de bénéficier d’avan-tages fiscaux et sociaux. Cette définition « cadastrale » d’un territoire du pôle s’est à l’usage révélée contraignante et peu fructueuse comme l’a montré l’évaluation de 2008. Nous avons donc préféré nous appuyer sur la localisation effective des membres ou des participants aux actions et aux projets du pôle.

Certains pôles sont constitués d’une majorité de PME d’un même secteur et donnent la priorité aux collaborations locales. Il s’agit parfois, selon l’expression d’Ariel Mendez, de mettre en commun ce qu’ils ne savent pas faire : par exemple les entreprises du pôle Arômes, saveurs et sen-teurs garderont chacune jalousement leurs savoir-faire, mais collaboreront pour la mise en œuvre de la directive REACH, problème nouveau pour chacune. D’autres pôles cherchent l’accès à des compétences et à des ressources qui manquent sur leur territoire.

On constate ainsi une corrélation entre l’orientation du pôle et la concentration territoriale de ses membres avec :

• d’une part des pôles se déclarant orientés vers le marché, plutôt situés sur un territoire réduit (comme Arve industrie, Filière Equine ou Nutrition santé) ;

• d’autre part, des pôles orientés vers le développement de technologies, s’étendant sur un territoire plus vaste, asso-ciant fréquemment plusieurs régions (comme Aerospace Valley, Cancer Biosanté ou Fibres grand Est).

Notons aussi que le territoire des centres de décision du pôle peut différer notablement de celui des ressources mobilisées et des participants à ses projets. L’exécution des projets de R&D labellisés par les pôles intervient souvent en dehors du territoire du pôle. Par exemple, « Transaction électronique sécurisée » est un pôle bas-nor-mand, dont les centres de décisions sont près de Caen mais qui compte plus de membres en Île-de-France qu’en Basse Normandie. De même, Xylofutur fédère la filière d’exploitation et de valorisation du pin maritime, clairement enracinée dans les Landes ou en Gironde, mais travaille avec de nombreux laboratoires situés en Île-de-France.

Il est particulièrement délicat d’apprécier les contours du territoire dont un pôle mobilise les ressources. Par exemple le pôle nucléaire de Bourgogne, majoritairement situé en Saône et Loire au sud de la région, mobilise certains labo-ratoires de l’université de Dijon. On peut aussi se demander si la taille d’un pôle conditionne sa faculté d’accès aux res-sources locales.

Les ressources du territoire mobilisables par le pôle

Nous avons été amenés, après de nombreux débats, à considérer qu’un pôle mobilise l’ensemble des ressources de sa région quelle que soit sa taille. Quand les pôles sont situés de manière équilibrée sur deux régions nous avons considéré qu’ils mobilisaient le potentiel complet des deux régions. Par cohérence, nous avons donc estimé qu’un pôle dont une proportion c des membres résidaient dans la région R pouvait mobiliser une proportion 2*c des res-sources de la région R, sans pouvoir évidemment dépasser 100 % de celles-ci, et ce pour toutes les régions où il était implanté. En pratique, tous les pôles, sauf Innoviande, ont l’essentiel de leurs membres dans au plus trois régions.

Les ressources prises en compte peuvent être les effectifs de chercheurs, les dépenses de R&D, les publications, les bre-vets, les titulaires de master, ingénieurs ou docteurs formés sur le territoire. On cherchera idéalement à identifier les ressources spécifiques aux besoins du pôle (les diplômés en chimie plu-tôt que l’ensemble des diplômés, pour un pôle de chimie). Dans la construction de la typologie présentée ci-dessous, seules les ressources exprimées en termes de dépenses de R&D et de brevets sont pour l’instant prises en compte, les autres étant analysées comme variables supplémentaires.

La spécialisation technologique du territoire

Dans le domaine technologique, on caractérisera la spé-cialisation du territoire par le ratio entre le poids national du territoire dans une technologie donnée (mesuré par le nombre des brevets) et son poids national dans l’ensemble des technologies. On pourra également définir la spécia-lisation sur une thématique, comme une pondération des différentes technologies.

La concentration géographique du pôle

On peut apprécier la concentration géographique du pôle à diverses échelles (région, département, zone d’emploi, commune).

On peut utiliser l’indice de Gini 3 de concentration sur les trois premières régions du pôle (seule la répartition des membres par région est disponible pour 2006).

Nous avons également créé un indice composite moyen-nant les indices de Gini caractéristiques des différentes échelles territoriales, sauf celle des communes.

L’indice de Gini d’une population répartie dans n classes varie entre 0 si la population est uniformément distribuée dans toutes ces classes (même nombre d’établissements du pôle dans toutes les régions) et un maximum (1-1/n) si toute la population est concentrée dans la même classe. Il mesure « l’inégalité » des classes par rapport à la population. Ici, la population est constituée des membres du pôle et les classes des régions concernées.

Cet indice composite peut révéler une forte concentration au niveau infrarégional. Par exemple Minalogic a un indice de Gini régional de seulement 45 % (pour un maximum de 67 %) mais un indice composite de 82 % (maximum de 100) car sa composante rhônalpine est très concentrée dans la zone d’emploi grenobloise.

Au contraire Systematic est très concentré en Île-de-France (indice de Gini régional de 64 % pour un maximum de 67 %), mais assez dispersé entre Essonne, Hauts de Seine et Yvelines, ce qui lui vaut un indice composite de 33 % seulement.

Les données nécessaires au calcul de l’indice composite ne sont disponibles qu’à partir de 2008, année où l’évolution du nombre d’adhérents, tous pôles confondus, a fortement augmenté. S’il est donc problématique d’utiliser cet indica-teur pour caractériser la concentration géographique initiale des pôles, il est à l’inverse très intéressant pour caractériser son évolution. Faute de disposer de l’indicateur composite en 2006, nous avons construit la typologie présentée ici sur le seul indice de concentration régionale.

L’ancrage des acteurs sur le territoire

Les entreprises ou établissements dans un pôle peuvent, à un extrême, prendre des décisions qui auront des réper-cussions bien au-delà du territoire du pôle ou, à l’autre extrême, voir leurs choix dictés par des sièges sociaux géo-graphiquement éloignés. Les statistiques de la DGCIS dis-tinguent établissements autonomes et filiales de groupes, français ou étrangers. Une évaluation en profondeur pour-rait conduire à chercher à comprendre où sont les centres de décision, de R&D, les emplois et les marchés des princi-pales entreprises du pôle. Nous ne disposons pas de don-nées quantitatives systématiques exploitables.

Au-delà des entreprises individuelles, il faudrait, dans l’absolu, étudier l’organisation spatiale de la chaîne de valeur complète (maillons situés dans le pôle, maillons importants situés hors du pôle et localisation géographique de ces maillons, intensité des relations avec ces maillons externes) et comparer la configuration spatiale du pôle aux configurations spatiales des acteurs leaders ou dominants dans le domaine d’activité (proximité géographique ou non des divers maillons de la chaîne, localisation des maillons critiques pour les acteurs leaders, que ces maillons soient similaires ou complémentaires à ceux du Pôle). Mais ces investigations, menées d’ailleurs par certains pôles actuel-lement, se révèlent très lourdes.

Régime de concurrence et d’innovation

Les actions prioritaires pour favoriser la compétitivité d’un pôle dépendent des spécificités sectorielles et des formes de la concurrence dans le domaine du pôle.

Régime de concurrence

Il faudrait en principe étudier, au moins de manière qualita-tive, les principaux déterminants de la concurrence :

• facteurs de compétitivité : coûts, qualité, délais, rythme de renouvellement des produits, innovation… ;

• structure du marché : oligopole/marché ouvert, entrants potentiels/barrières à l’entrée élevées, types de clients… ;

• poids des règlements, standards, normes, homologations… ;

• poids des programmes publics ou parapublics d’achat d’équipement et de services ou de soutien à la R&D et l’innovation ;

• poids des grands donneurs d’ordre du territoire ;

• stratégies des entreprises dans le secteur (innovateurs/ suiveurs, généralistes-intégrateurs-spécialistes…).

Nous ferons l’hypothèse, à ce stade, que ces éléments relèvent largement des spécificités, sectorielles ou « de filières » du pôle.

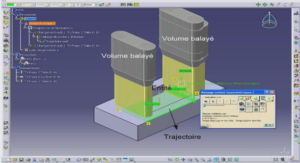

• si elle est dominée par les outils incorporant des inno-vations (logiciels de CAO ou de modélisation, machines-outils…) il sera important de disposer d’une main-d’œuvre capable de les mettre en œuvre (actions de gestion prévi-sionnelles de l’emploi et des compétences, soutien à la for-mation professionnelle, accès aux centres techniques…) ;

• si l’innovation est tirée par la connaissance des usages, il pourra être utile de disposer de plateformes de test et de living labs (que le FUI peut financer) et d’un accès à des compétences en sciences humaines et sociales (sociologie des usages, marketing, conception, ergonomie, design…) ;

• si les savoirs d’architecture et d’intégration de compé-tences multiples sont essentiels, on pourra encourager des projets de démonstrateurs.