Systèmes d’assistance à opérateur structure, modèles et spécifications

L’approche énergétique permet la modélisation multi-physique des structures et des comportements des systèmes, notamment des hélicoptères. Le pilote est en interaction physique avec son engin, à travers les commandes de vol mais aussi parce qu’il en est passager. A partir d’une certaine puissance motrice de l’aéronef,

il est nécessaire d’assister le pilote dans son rôle. Les commandes de vol sont alors vues comme des Systèmes d’Assistance à Opérateur. Après un rapide état de l’art de ce type de système §2.1, l’interaction physique et l’assistance sont définies §2.2. La modélisation et la spécification des comportements et des interactions à travers le paradigme énergétique est faite §2.3.

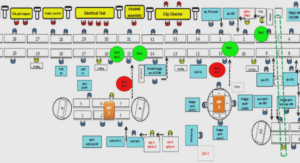

Les interfaces homme-machine en interactions physiques Un pilote maîtrise son aéronef à travers trois commandes : le levier de pas collectif, le manche cyclique et le pédalier (fig. 1-21). L’influence de ces commandes sur la dynamique du vol n’est pas détaillée ici (voir [33] et [32]). Sur chacune des commandes de vol, le pilote applique un mouvement et un effort. Autrement dit, le pilote fournit une puissance musculaire physique pour les déplacer.

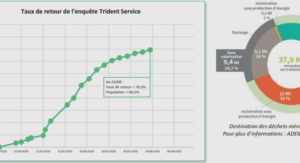

L’interaction entre le pilote et les commandes de vol est de type physique. A fortiori, notons qu’un pilote normalement constitué possède une puissance musculaire moyenne inférieure à la centaine de Watt et que, à partir de celle-ci, il doit moduler la puissance transitant au niveau du plateau cyclique du rotor principal,

qui elle est de l’ordre du mégaWatt pour un hélicoptère de fort tonnage (fig. 2-1). On comprend aisément que la simple puissance musculaire du pilote ne peut permettre de moduler la puissance motrice du rotor. D’où la nécessité de fonctionnalité d’assistance : apporter un soutien à l’action musculaire à l’opérateur, échangeant énergie et information, à travers son ressenti, avec les commandes de vol.

Mais, ce problème n’est pas nouveau. De nombreux systèmes existent dans notre quotidien, sous l’appellation systèmes d’aide à l’action (Intelligent Assist Devices (ou I.A.D. en anglais). Ils visent à nous assister lors de notre action sur un objet ou charge, appelée Matière d’Œuvre par la suite. Les illustrations de la fig. 2-2 en présentent quelques exemples. A travers l’évolution de la robotique et surtout à cause des nouveaux besoins en termes d’assistance à la personne, le concept d’Interface Homme-Machine (I.H.M.) a été affiné pour tenir compte des interactions physiques à travers l’appellation Physical Human–Robot Interaction (phri) [36]

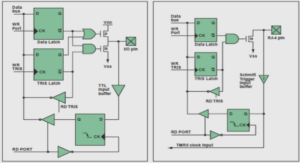

Une première classe de structure de phri, fortement répandue dans le domaine de la chirurgie, est la téléopération (fig. 2-3). Dans ce contexte, les mains de l’opérateur sont en interaction physique avec la partie « maître » du système, mais physiquement indépendantes de l’environnement distant. Les parties « maître » et « esclave » sont physiquement indépendantes, uniquement liées par une communication numérique.

L’interaction physique opérateur-système ne dépend que d’un organe de restitution de ressenti, dit retour haptique (fig. 2-4). La fonctionnalité première de ce type de systèmes est d’une part la transmission de l’action (sous cutanée, à distance, etc.) et, d’autre part, la restitution d’un ressenti à l’opérateur correspondant au comportement distant. Ils se distinguent des systèmes d’aide à l’action : les fonctionnalités d’assistance viennent en second lieu.