Systèmes d’acquisition du fer chez les bactéries

Afin de s’adapter aux très faibles concentrations en fer rencontrées dans les tissus de l’hôte, les bactéries pathogènes ont développé de multiples systèmes pour accéder à cet élément vital. La spécificité de ces systèmes dépend à la fois de la forme sous laquelle le fer est présent (libre ou complexé), ainsi que de ses différents degrés d’oxydation. Chez les bactéries, on peut distinguer deux mécanismes principaux :

1) une acquisition indirecte du fer qui repose sur la synthèse et la sécrétion de molécules dans le milieu extracellulaire. On peut notamment citer les sidérophores qui sont des molécules de faible poids moléculaire ayant une très forte affinité pour le fer ferrique (Fe3+) et les hémophores qui fonctionnellement sont proches des sidérophores mais qui reconnaissent spécifiquement l’hème à la place du fer (169). 2) une acquisition du fer basée sur un contact direct entre la bactérie et les sources du fer exogènes.

Cette liaison se fait généralement par l’intermédiaire des protéines membranaires ou ancrées au peptidoglycane. Ces mécanismes d’acquisition du fer chez les bactéries à Gram-négatif sont très différents de ceux existants chez les bactéries à Gram-positif. 1. Systèmes d’acquisition de fer chez les bactéries à Gram négatif Chez les bactéries à Gram-négatif, les sources de fer doivent traverser la membrane externe, le périplasme ainsi que la membrane interne (Figure 5). De plus, chaque type de source de fer nécessite un mécanisme d’acquisition spécifique.

Systèmes d’acquisition indirecte Le fer ferreux peut diffuser à travers la membrane externe par l’intermédiaire de porines et accède ensuite aux transporteurs localisés au niveau de la membrane interne (262). Le transporteur de Fe2+ le mieux décrit est formé de deux composants : FeoA et FeoB couplées à une protéine G possédant une activité GTPasique qui fournit l’énergie nécessaire pour l’import du fer à partir du périplasme (128, 187).

En revanche, le transport des molécules de plus grande taille (ex : sidérophore-Fe(III), hémophores-hème) ne peut avoir lieu par diffusion passive via les porines. 15 Figure 6 : Schéma du système fhu (ferric hydroxamate uptake) chez E. coli. (Schéma inspiré de la thèse de Jason Christopher Grigg, 2010) https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/29254/ubc_2010_fall_grigg_jason.pdf?sequence=1

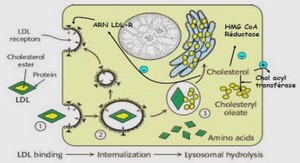

Pour les sidérophores, on peut citer comme modèle le système fhu (ferric hydroxamate uptake) TonB-dépendant, largement étudié chez E. coli (Figure 6). Ce système permet de transporter des sidérophores exogènes de type hydroxamate, tels que le ferrichrome et la ferricrocine, synthétisés spécifiquement par les champignons (39).

Tout d’abord, le ferri-sidérophore se lie au récepteur FhuA qui est localisé dans la membrane externe. Cette liaison induit des changements de conformation au niveau de FhuA (70, 96, 180) Puis TonB, qui est situé dans la membrane cytoplasmique au sein d’un complexe TonB ExbB-ExbD, traverse le périplasme et rentre en contact avec FhuA, transmettant ainsi l’énergie indispensable à l’ouverture de cette protéine (212, 220).

L’interaction entre TonB et FhuA conduit à la libération du ligand dans le périplasme (212). Une fois libéré, le ferri-sidérophore sera pris en charge par FhuD qui le transfère vers un transporteur de type ABC situé dans la membrane interne. Concernant l’acquisition de l’hème, il peut se faire soit en contact direct avec des récepteurs membranaires soit indirectement par l’intermédiaire d’hémophores qui ont la capacité de chélater l’hème dans le milieu extracellulaire (284).

HasA, le premier hémophore à avoir été caractérisé chez Serratia marcescens (HasAsm), est un bon exemple de système d’acquisition indirect de l’hème à partir des hémoprotéines (169). Ce type de molécule est conservé chez plusieurs espèces à Gram-négatif (170, 226