Relations entre le fonctionnement des agroécosystèmes à base de fruitiers et les fourmis

Généralités sur la bio-écologie des fourmis

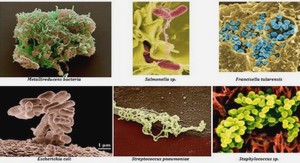

Les fourmis, bien que petites créatures fragiles semblant insignifiantes individuellement parlant, sont un des groupes dominants de la biomasse animale mondiale. Mais elles sont innombrables et leur importance est valorisée autant par leur nombre que par le comportement social associé au nombre. Plus de 12 000 espèces de fourmis étaient répertoriées en 2010, mais on découvre de nouvelles espèces chaque mois, essentiellement en zone tropicale et dans la canopée (explorée depuis une trentaine d‟années). Les ébauches du comportement social des fourmis sont apparues au Crétacé (il y a environ 100 millions d‟années) et n‟a cessé d‟évoluer jusqu‟à nos jours. Les fourmis sont des organismes eusociaux caractérisés par une répartition des individus de la colonie en castes. Globalement, il y a la reine dont la fonction principale est reproductrice, les soldats qui assurent la défense de la colonie et les ouvrières qui sont spécialisées à des tâches comme la recherche de nourriture, les soins et l‟élevage du couvain (œufs, larves et pupes). Grâce à leur organisation en société qui est un modèle du genre et soutenue par un système de communication très efficace, grâce à leur faculté d‟adaptation à l‟environnement, les fourmis ont réussi à coloniser presque la Terre entière. Elles sont présentes dans tous les habitats terrestres du monde sauf le Groenland et l‟Antarctique (habitats glaciaux). Leurs habitats de prédilection restent, malgré tout, les régions tropicales connues pour la richesse de leur faune et la très grande variété de leurs espèces de fourmis. On peut les diviser principalement parexemple en (i) fourmis collectrices de graines et divers débris végétaux, (ii) fourmis champignonnistes, (iii) fourmis « légionnaires », (iv) fourmis prédatrices spécialisées, (v) fourmis prédatrices généralistes terricoles, (vi) fourmis prédatrices généralistes arboricoles, Dans cette dernière catégorie figurent les oecophylles (O. longinoda en Afrique et Oecophylla smaragdina (Fabricius) en Asie). Les fourmis produisent naturellement des fongicides, des insecticides notamment pour protéger leurs cultures (de feuilles, de champignons), mais aussi des virucides, des bactéricides (dont les principes actifs ne sont pas parfaitement connus) pour protéger leurs stades pré-imaginaux (œufs, larves et pupes).

Les fourmis: agents de lutte biologique et éléments fonctionnels importants dans les agroécosystèmes fruitiers

Les fourmis: agents de contrôle naturels

Généralités sur l’activité protectrice des fourmis vis-à-vis des plantes

Les fourmis ont développé des associations fortes avec différents organismes de leur environnement et notamment des relations d‟interactions mutualistes avec les plantes. Dans ces relations, chaque partenaire bénéficie de la présence de l’autre. Les fourmis protègent les plantes contre les insectes phytophages (phyllophages, carpophages, sapro-xylophages et xylophages) et en contrepartie, la plante fournit aux fourmis des abris, des ressources alimentaires ou des sites de reproduction (Dejean et al., 2005 ; 2008 ; 2009 ; 2010). Le rôle protecteur des fourmis repose sur une activité de prédation, sur un phénomène de répulsion ou sur un phénomène limitant le développement de microorganismes pathogènes de plantes. La présence de certains composés chimiques portés par les fourmis limite le développement de champignons et bactéries pathogènes de végétaux (Letourneau, 1998). La prédation directe d‟insectes par les fourmis peut dépendre du type d‟insecte, de sa taille, de sa densité dans son milieu, ainsi que du comportement de l‟espèce de fourmi prédatrice (Philpott et al., 2008). Le genre Oecophylla est un genre prédateur généraliste très agressif. Ses espèces arrivent à capturer presque tous les insectes qui sont sur leurs territoires de chasse (primaires et secondaires). A l‟échelle de l‟écosystème, l‟efficacité de la prédation par les ennemis naturels dépend également du niveau de complexité des interactions entre les ennemis naturels (Casuala et al., 2006 ; Philpott et al., 2006). En milieu agricole, c‟est la colonisation des habitats par des espèces de fourmis dominantes organisées sous la forme de « ant mosaic » (i.e., distribution des espèces dominantes en patches, de telle manière que leurs territoires ne se recoupent pas) (Leston, 1973 ; Majer, 1972 ; 1976 ; Djieto-Lordon and Dejean, 1999 ; Blüthgen and Stork, 2007) qui offre le contrôle le plus efficace contre les insectes phytophages du fait de la recherche de proies animales ou de miellat comme élément catalyseur (Blüthgen et al., 2004). Cela a notamment été observé chez les espèces O. longinoda (Peng and Christian, 2013), Tetramorium aculeatum (Mayr), Crematogaster spp. (Tadu et al., 2014) et Anonychomyrma gilberti (Forel) (Blüthgen et al., 2004). L‟activité prédatrice des fourmis conduisant à réduire la pression des insectes phytophages (sensu lato) repose sur deux principaux mécanismes: la chasse coopérative qui est considérée comme le mécanisme le plus élaboré et la chasse solitaire dite « stochastique ». La chasse coopérative est utilisée par des espèces telles que Myrmicaria opaciventris Emery, Paratrechina 30 longicornis (Latreille), O. longinoda et O. smaragdina (Kenne et al., 2000, 2005) et la chasse solitaire est connue chez d‟autres espèces de fourmis telles que Camponotus spp., Polyrhachis spp., Platythyrea conradti Emery, Crematogaster spp., Solenopsis spp., Pachycondyla tarsatus (Fabricius). L‟action prédatrice des fourmis est un phénomène connu aussi bien dans la canopée des arbres (Floren et al., 2002 ; Dejean et al., 2007 ; Dejean, 2011) qu‟au niveau du sol (Armbrecht and Gallego, 2007 ; Lange et al., 2008). La répulsion est un phénomène connu des fourmis pour éloigner les insectes et qui peut être lié soit à un signal chimique soit à un signal visuel. La communication chimique à base de phéromones est très fréquente chez les fourmis. Elle peut aussi servir d‟un signal d‟avertissement vis-à-vis des proies (Offenberg et al., 2004). La simple présence des phéromones émises par des fourmis peut ainsi être suffisante pour repousser les intrus. Ces substances chimiques sont sécrétées à partir de glandes endocrines logées soit dans la tête, soit dans les pattes ou au niveau de l‟abdomen de l‟insecte.

Le genre Oecophylla : un agent de lutte biologique efficace en horticulture

Ecologie du genre Oecophylla et potentiel de régulation des insectes nuisibles dans les vergers

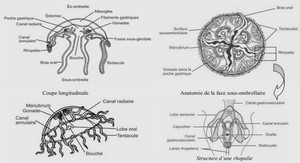

Le genre Oecophylla regroupe deux espèces : O. smaragdina et O. longinoda. Ces deux espèces à l‟écologie relativement similaire sont inféodées aux régions tropicales d‟Australie et d‟Asie du sud-est pour O. smaradina (Leston, 1973 ; Höldobler, 1983) et d‟Afrique pour O. longinoda (Ledoux, 1949 ; Way, 1954) (Tableau 2). Toutes deux sont des espèces arboricoles. Elles sont caractérisées par une territorialité, une dominance sur plusieurs autres espèces et une aptitude à construire leurs nids dans le feuillage de la canopée (Höldobler, 1977). Le nombre d‟individus par colonie dépend de facteurs environnementaux biotiques tels que la disponibilité des ressources (habitats, ressources nutritives) et le niveau de perturbation de leurs habitats, mais aussi de facteurs abiotiques tels que la température et l‟humidité relative. En Asie du sud-est, la taille des nids d‟O. smaragdina varient de 4 000 à 6 000 individus par nid environ et la colonie entière peut atteindre 500 000 ouvrières constituant une centaine de nids répartis sur une quinzaine d‟arbres (Van Mele and Cuc, 2007). En Afrique de l‟Ouest, la taille moyenne des nids et des colonies est inférieure et elle dépend du type de la culture et du contexte climatique. Un verger héberge le plus souvent plusieurs colonies de fourmis oecophylles mais les nids appartenant à des colonies différentes ne cohabitent jamais sur le même arbre. Le genre Oecophylla est remarquable par son agressivité envers d‟autres insectes et intrus étrangers à la colonie. Ce trait de comportement contribue à ce qu‟il soit l‟un des genres de fourmis les plus efficaces en lutte biologique. Leur potentiel en tant qu‟agents de lutte biologique contre une large gamme d‟insectes phytophages est important en milieu agricole (Dejean, 1991 ; Way and Khoo, 1992). Les deux espèces O. smaragdina et O. longinoda contrôlent respectivement plus de 50 et plus de 15 espèces de bioagresseurs appartenant à 18 familles d‟insectes, sur huit cultures horticoles (Peng and Christian, 2010). Les agrumes, les manguiers et les anacardiers sont les fruitiers qui hébergent le plus fréquemment ces fourmis oecophylles. Le genre Oecophylla joue un rôle clé dans les programmes de lutte intégrée (IPM) contre les ravageurs des cultures fruitières en Australie (Peng and Christian, 2005 ; 2010). La présence de l‟espèce O. longinoda dans les vergers en Afrique offre également la possibilité de développer des programmes de lutte intégrée contre les divers ravageurs des fruitiers, et en particulier contre les mouches des fruits (Tephritidae) qui constituent un ravageur d‟importance économique en verger de manguiers.

Remerciements |