Théories classiques de l’inflation

Avant de parler des causes et des effets sociaux de l’inflation du point de vue classique, il faut rappeler avant tout les hypothèses retenues par ce courant de pensée économiques dans le cadre de l’analyse inflationniste. En effet, la théorie classique postule que les prix sont flexibles, cette hypothèse est valable que dans un cadre d’analyse de long terme. De plus, comme ce courant de pensée définit l’inflation tout simplement comme une hausse généralisée des biens prix des biens et services, étudier l’inflation dans leur position n’est possible sans étudier la monnaie. C’est à partir de cette étude que les classiques imposent leur dichotomie : la neutralité de la monnaie. Dans notre cas, cette étude de la monnaie est supposée acquise. En effet, les causes de cette inflation est de tendance monétaire dans ce courant de pensée.

Les effets sociaux de l’inflation

Comme tout phénomène économique, l’impact de l’inflation sur l’économie selon les classiques se résument à la déréglementation du marché. Les causes de l’inflation provoquent des lacunes pour le marché, ainsi, ce dernier ne peut plus assurer son rôle d’autorégulateur.

Ainsi selon la réponse classique, l’inflation pénalise l’accès aux produits et ses accumulations. Elle met les agents économiques dans l’incapacité d’acheter davantage de biens.9 L’inflation a pour conséquences de :

limiter le pouvoir d’achat des agents économiques : En effet, une hausse des prix réduit l’achat des agents économiques. Cette hausse du prix provoquée par une insuffisance de la production réduit la quantité de biens que les agents économiques peuvent acquérir. Ainsi certains agents sont exclus de certaines consommations de biens et services dont les prix demeurent inaccessibles. Par conséquent, les exclus vont automatiquement consommer des biens substituables pour satisfaire leur besoins à condition que l’élasticité prix entre ces biens substituables demeure insignifiant. Plus les écarts des prix entre ces biens substituables sont moins élevés, plus les exclus demeurent dans une situation critique. Cette situation est plus vérifiable dans le quotidien des ménages à risques. En effet quant le prix d’un kg du riz se rapproche à celui du maïs, ces ménages sont obligés de limiter leur achat.

réduire la consommation et la production des agents économiques : Pour parler de cette réduction, les classiques s’appuient sur le principe du taux d’intérêt. En effet, dans une situation inflationniste imprévisible, le taux d’inflation dépasse ce taux d’intérêt. Du côté des consommateurs, ce déséquilibre ne les affecte que s’ils investissent par le biais des prêts hypothécaires ou autre. Quant aux producteurs, le déséquilibre engendre des pertes. En fait, pour produire plus les producteurs doivent augmenter leur capacité d’investissement, et le seul moyen d’en faire est le prêt. Or la convention de ce prêt que normalement le taux d’intérêt doit être basé sur le taux d’inflation en quelques sortes. Et quand ce dernier est largement supérieur, les surplus issus de l’investissement ne vont être qu’à rembourser les prêts. Donc, les producteurs ne gagneront point.

La croissance économique du point de vue global

Cette sous-section étudie la croissance économique : son évolution à travers les grands auteurs des courants de pensée économique. En partant de son origine, jusqu’à sa forme le plus spécifique (c’est-à-dire l’aspect historique) de cette croissance. Plus loin nous allons parler de la croissance économique selon l’opinion publique, les masses médias, et certains revues internationaux les plus populaires. Amorcée dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, la croissance économique étais mit à jour par les différentes étapes de l’industrialisation. En effet, depuis la révolution industrielle, le principe de la transformation des produits primaires en produits manufacturés en espérant de gagné plus de la valeur ajoutée gagne du terrain dans le processus de production. Historiquement, l’émergence des grandes industries manufacturées commencent dans la filière sidérurgique, la filière ferroviaires ; et certaines industries d’extraction de minerais : comme le charbon, l’acier et le fer. En effet ce type de production dégage plus de valeur ajoutée mais il faut tout au moins des capitaux nécessairement abondant pour exploiter ce domaine. Certaines auteurs préconisent que si un pays veux avoir une meilleur croissance économique, ce pays doit obliger de promouvoir ces industries, de passer dans une politique d’industrialisation massive.

Les facteurs favorisant la relation inverse entre les deux séries statistiques

Les facteurs endogènes

En général, l’accusé du premier degré de cette distorsion économique est l’incapacité de l’Etat à assurer leur fonction. Cette affirmation constitue un caractère commun de tous les pays en voie de développement. Ainsi les facteurs endogènes favorisant la relation inversée entre inflation et croissance économique sont les mesures de politique économique de l’Etat, et ceux des banques primaires que ce soit privée ou nationale ainsi que la banque centrale. En fait les mesures conjoncturelles prises par ces autorités ne permettent pas d’assurer une croissance bien régulée mais cette dernière est toujours pénalisée par une inflation plus élevée que son taux d’accroissement. En un mot, le taux d’inflation dépasse largement le taux de la croissance économique. En outre, il a aussi les caractéristiques propres de l’économie, en effet dans la majeure partie des pays en voies de développement surtout dans certaines régions de l’Afrique, les banques ne s’intègre pas entièrement dans la vie économique à causes des persistances des traditions dominantes : comme le système de tontine et la thésaurisation.

Les facteurs exogènes

L’économie d’un pays est toujours dépendant de l’économie du reste du monde. Contrairement à l’analyse keynésienne de l’économie fermée. L’Analyse de la relation inversée entre l’inflation et la croissance économique dépend d’autres contextes extérieurs. Ainsi, les facteurs extérieurs favorisant cette anomalie sont : le commerce international (les échanges des biens et services entre pays) et les politiques économiques sur le commerce international, les différents règlements dans les zones de libres échanges.

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I: APPROCHE THEORIQUE

CHAPITRE I : LES CONCEPTS FONDAMENTAUX

Section 1 : Théories concernant l’inflation

A. Théories classiques de l’inflation

1- Les causes

a- Insuffisance de l’offre par rapport à la demande

b- Une hausse des coûts des facteurs de productions

2- Les effets sociaux de l’inflation

a- limiter le pouvoir d’achat des agents économiques

b- réduire la consommation et la production des agents économiques

B. L’inflation, selon les autres pensées domintes

1- Le courant keynésiens et les néokeynésiens

a- L’inflation, selon les keynésiens

b- L’inflation, selon les néokeynésiens

2- Le courant libéral et les néolibérales

a- L’inflation selon les libéraux

b- L’inflation selon les néolibéraux

Section 2 : Théories concernant la croissance économique

A. Croissance économique du point de vue sociale

1- La croissance économique selon les institutions internationales

a- Selon les IFI (Institutions Financière Internationales)

b- Selon l’ONU (Organisation des Nations Unies)

2- La croissance économique du point de vue global

B. Quelques théories de la croissance économique

1- Théorie de la croissance exogène

a- Le modèle de croissance exogène et déséquilibré

b- Le modèle de croissance exogène et équilibré

2- Théorie de la croissance endogène

a- Un phénomène cumulatif et auto-entretenu

b- De sources endogènes

CHAPITRE II : LE LIEN ENTRE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET INFLATION A TRAVERS LES THEORIES MACRO-ECONOMIQUES PRINCIPALES

Section 1 : Méthode positive sur le lien entre inflation et croissance économique

A. Relation positive entre ces deux séries statistiques

1- Keynésiens

2- Néo-keynésiens

B. Relation négative entre ces deux séries statistiques

1- Les théories classiques

2- Les théories néo-classiques

Section 2 : Les facteurs et acteurs favorisants la relation inverse de ce couple

A. Les facteurs favorisant la relation inverse entre les deux séries statistiques

1- Les facteurs endogènes

2- Les facteurs exogènes

B. Les acteurs favorisant la relation inverse entre les deux séries statistiques

1- Les institutions locales

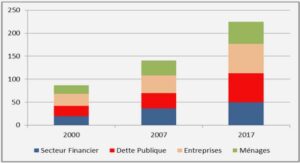

2- L’Etat, les entreprises et les ménages

PARTIE II: APPROCHE EMPIRIQUE

CHAPITRE I : CAS DE MADAGASCAR

Section 1 : Méthodes positives dans le cas de Madagascar

A. Relation inverse entre croissance économique et inflation : facteurs et acteurs

1- Description du taux de croissance économique et de l’inflation de 2000 à 2013

2- Les facteurs qui favorisent l’anomalie

a- Facteurs externes

b- Les facteurs internes

3- Les acteurs favorisants la relation inversée entre les deux séries statistiques

a- L’Etat et les entreprises

b- Les ménages et les institutions financières

c- Relation de l’Etat avec le reste du monde

B. Que-ceux qui expliquent cette relation inversée entre inflation et croissance

1- Les causes internes

2- Les causes externes

Section 2 : Madagascar, solutions applicables pour y remédier ?

A. Les politiques économiques efficientes

1- Politiques monétaire

a- L’inflation ciblée : taux d’inflation optimale

b- Politique monétaire qualitative mais non quantitative

2- Politique budgétaires

a- Eviter la politique d’austérité

b- Baisser les dépenses de fonctionnement au profit des dépenses d’investissements

B. Les politiques gouvernementales adéquates

1- Au niveau national

a- Relancer le secteur d’activité le plus promettant

b- Améliorer les performances du capital humain Malagasy

2- Au niveau régional

a- Analyser et financer les projets dans le PRD des 22 régions

b- Accroître les ressources financières des 22 régions

CHAPITRE II : CAS DES PAYS SOUS DEVELOPPES

Section 1 : Approche normative pour un des cas de l’Afrique

A. Analyses positives de la situation : inverse entre les deux séries temporelles

1- Les causes globales de cette relation inversée entre croissance et inflation

a- Les causes internes

b- Les causes externes

2- Les facteurs et acteurs favorables à cette anomalie

a- Les facteurs

b- Les acteurs

B. Comment y remédier

1- Les politiques économiques adéquates

2- Les politiques gouvernementales adéquates

Section 2 : Approche normative pour le cas de l’Amérique latine

A. Approche positive sur la relation inverse entre les deux séries statistiques

1- Les causes globales

a- Causes internes

b- Causes externes

2- Les facteurs et acteurs fortifiants cette relation inversée

a- Les facteurs

b- Les acteurs

B. Quelles solutions peut-on proposées ?

1- Au niveau de leur politique économique

2- Au niveau de leur politique gouvernementale

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE