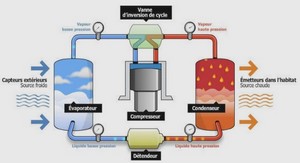

NOTION DU CYCLE DE L’EAU

Par définition, le cycle de l’eau c’est le déplacement de l’eau sous différents états : gazeux, liquides, solide dans la nature.

Le cycle commence par l’évaporation au niveau de plan d’eau libre ou au niveau du sol et la transpiration aux niveaux des êtres vivants en particulier les végétaux ; donc par évapotranspiration. Ces phénomènes transforment l’eau en vapeur qui monte dans l’atmosphère, se condense en nuage, qui sous certaine condition de température et de pression produit de la précipitation.

L’eau des précipitations va se diviser en trois parties : d’abord, une partie de l’eau va retourner dans l’atmosphère sous forme de vapeur; ensuite, une autre partie va ruisseler et alimenter le cours d’eau de surface et grossir les réservoirs de surfaces, d’où la formation des lacs et enfin, une dernière partie de l’eau issue de la précipitation va s’infiltrer dans le sol pour assurer l’humidité du sol et l’écoulement souterraine en formant des nappes aquifères.

Une infiltration efficace provoque la réalimentation des nappes aquifères. Les nappes s’émergent aux niveaux des sources suintements et grossissent à son tour les eaux de surface. Et le cycle recommence.

ECONOMIE MONDIALE PAR RAPPORT A LA RESSOURCE EN EAU

Plusieurs secteurs participent à l’utilisation de la ressource en eau et prennent des responsabilités très importantes sur les activités de développement telle que l’agriculture, l’élevage, l’industrie, les mines, le tourisme, le ménage, le loisir, etc.; ainsi que sur le métabolisme des êtres vivants; sur l’habitat et sur les matières comme les boissons, l’accès à l’eau potable et à l’hydroélectricité, etc. On remarque que chaque activité a besoin d’eaux en quantité suffisante mais avec des exigences du point de vue qualité.

Cette ressource répond aux besoins fondamentaux de l’homme mais le partage de cette ressource dans le monde se complique car elle est à l’origine de certains conflits qui opposent, soit différents usagers d’un même pays, soit différents pays partageant la même ressource. Beaucoup de pays dans le monde connaissent de sérieuses raretés de l’eau et les bénéfices qu’elle donne est un des plus grands défis auquel nous devons tous faire face.

Elle exerce des contraintes croissantes causées par la croissance démographique, l’expansion de l’urbanisation, le développement de l’industrialisation, de l’agriculture, du tourisme, ainsi que les changements climatiques et les évolutions dans les styles de vie, y compris dans l’alimentation. Mais la plupart de la population mondiale dépend au quotidien de ces ressources en eau, la demande pour ce bien précieux continue à s’accroitre, le besoin de coopération entre les pays pour gérer au mieux cette ressource devient un impératif et de plus en plus fort.

SITUATION DE RESSOURCE EN EAU A MADAGASCAR

Ces ressources en eau se répartissent en eaux de surface et en eaux souterraines. Les eaux de surface sont constituées par le réseau hydrographique dont 3000 km environ de fleuves et rivières et de leurs affluents ainsi que par les autres milieux aquatiques et les zones humides, composés principalement par les lacs qui couvrent environ 2000 km2 (les plans d’eau naturels, dont les lacs et les lagunes, les plans d’eau artificiels dont les barrages, les canaux littoraux et les mangroves). Quant aux eaux souterraines, elles sont constituées par les nappes profondes ou des nappes de fissures des bassins sédimentaires qui offrent des perspectives pour l’alimentation en eau dans de nombreuses localités à travers tout Madagascar.

Madagascar, de par ses conditions physiques, montre une grande hétérogénéité dans la répartition et le potentiel de ses ressources ; certaines régions apparaissent à priori défavorisées, d’autres n’exploitent peut être pas toutes les ressources disponibles mais dans tous les cas, la planification de l’exploitation de toutes les ressources en eau est indispensable pour une mise en valeur idéale de ce patrimoine qu’est l’eau.

Le changement climatique se manifeste par des changements draconiens du cycle de l’eau; les cyclones tropicaux ont causé des pertes considérables en vie humaine et en ressources naturelles. D’ici peu l’augmentation de la température, le réchauffement causé par le rayonnement solaire s’accélère, le bouleversement de l’équilibre climatique mettent en danger les ressources en eau. La pollution des lacs et des rivières, l’agriculture intensive et le déboisement des forêts aggravent le problème de disponibilité et d’insuffisance de l’eau.

PARAMETRE DU BASSIN VERSANT DU BASSIN VERSANT

Au terme de bilan au niveau de bassin versant, il existe quatre systèmes hydrologiques: le bassin versant hydrologique, le bassin versant topographique ou hydrographique, le bassin versant hydrogéologique, l’aquifère/système aquifère constitué par les eaux souterraines.

Un bassin versant hydrologique délimité par la ligne de crête est drainé par le bassin versant topographique, domaine pour lequel le ruissellement est provoqué par les vers l’exutoire.

Un bassin versant hydrologique délimité par la ligne de crête est drainé par le bassin versant topographique, domaine pour lequel le ruissellement est provoqué par les précipitations qui affluent vers l’exutoire.

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau, qui est la politique nationale, réclame une bonne coordination des activités des sous-secteurs de l’eau et permet de faire efficacement face aux questions multisectorielles et interdépendantes, notamment les problèmes d’environnement et de santé d’origine hydrique en mettant en place des projets polyvalents de construction de barrages de multiple usage. Cette approche consiste à : assurer l’aménagement intégré des eaux de surface et des eaux souterraines ; élaborer et mettre en œuvre l’infrastructure institutionnelle et technique la mieux indiquée pour la gestion de l’eau ;

gérer l’utilisation de l’eau de façon intégrée et globale dans les domaines de l’agriculture, de l’irrigation, de l’assainissement, de la consommation domestique et industrielle, de l’hydroélectricité, de l’énergie et des transports.

Les ressources en eau doivent être gérées de manière intégrée par bassin versant, avec l’objectif de lier le développement social et économique à la protection des écosystèmes naturels et la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d’autres secteurs de l’environnement.

L’objectif est de répondre aux questions concernant l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la santé ; la protection des bassins versant et la lutte contre l’érosion ; la protection de la biodiversité ; la construction écologiquement viable de barrages et de réservoirs ; la réinsertion volontaire des populations; la protection de l’environnement maritime et côtier contre la sécheresse et la désertification ainsi que la conservation de l’eau en tant que ressource écologique.

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC DU SYSTEME

CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE D’ETUDE

I.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION

I.2 CONTEXTE PHYSIQUE

I.3 SOLS ET VEGETATIONS

I.4 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

CHAPITRE II : DIAGNOSTIC DE L’EVAPORATION ET L’ENVASEMENT DANS UN LAC

II.1 ENVIRONNEMENT

II.2 ANALYSE DES PARAMETRES HYDRIQUES PAR RAPPORT A L’ENVIRONNEMENT

II.3 ENVASEMENT

CHAPITRE III : PROBLEMES

III.1 IMPACTS-ANALYSE CONCEPTUEL

III.2 IDENTIFICATION DES PROBLEMES

DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE ET AQUISITION DES DONNEES

CHAPITRE IV : SITUATION GENERALE DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE MONDE ET A MADAGASCAR

IV.1 NOTION DU CYCLE DE L’EAU

IV.2 ECONOMIE MONDIALE PAR RAPPORT A LA RESSOURCE EN EAU

IV.3 SITUATION DE RESSOURCE EN EAU A MADAGASCAR

IV.4 RESSOURCE EN EAU DANS LE HAUT BASSIN VERSANT DE L’IKOPA

IV.5 CAS DU BARRAGE RESERVOIR MANTASOA ET TSIAZOMPANIRY

CHAPITRE V : DEFINITION DES PARAMETRES HYDROLOGIQUES

V.1 PARAMETRES DU BILAN HYDRIQUE

V.2 PARAMETRE DU BASSIN VERSANT

V.3 AQUIFERE

CHAPITRE VI: METHODOLOGIE D’APPROCHE

VI.1 APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE

VI.2 APPROCHE THEORIQUE

VI.3 APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

CHAPITRE VII : SITE DE MANTASOA

VII.1 COLLECTE DES DONNEES ET SYNTHESES

VII.2 CHOIX DE PERIODE OU ANNEE OU DE DONNEES SUFFISANTES

VII.3 RESULTATS DE L’ENQUETE

VII.4 OBSERVATION DU LAC ET BARRAGE .

TROISIEME PARTIE : EVALUATION, ANALYSE ET PROPOSITIONS

CHAPITRE VIII : EVALUATION ET ANALYSE

VIII.1 CALCUL DE L’ETP SELON LA FORMULE DE THORTHWAITE ET DE PENMAN

VIII.2 HYDROGRAMME

VIII.3 CALCULS DE VOLUMES ET NIVEAU D’EAU DU LAC

CHAPITRE IX : PROPOSITION

IX.1 MOYENS

IX.2 RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

IX.3 RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES

IX.4 RECOMMANDATION INSTITUTIONNELLE

IX.5 GENERALITE DE GESTION DE L’EAU

IX.6 PERSPECTIVES

CONCLUSION

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES