Pêche traditionnelle

La pêche traditionnelle est la plus ancienne. Elle présente une grande diversité, eu égard aux produits recherchés. Les méthodes de pêche maritime demeurent ainsi très archaïques, tant du point de vue des procédés utilisés qu’au niveau des embarcations. Certains pêcheurs font la pêche en plongée, d’autres pratiquent le ramassage. Les matériels utilisés par les pêcheurs sont les lignes à main, la ligne à traîne, les nasses, les pièges avec casiers, les filets maillants, les palangrottes, les masques, les harpons. ais ils utilisent tous les pirogues monoxyles sans balancier ni voilier, fabriquées avec des matériaux locaux .

La durée de vie moyenne de cette embarcation est de trois à cinq ans. e prix moyen d’une pirogue varie selon sa capacité d’embarcation. Au plan des technologies d’extraction, la pêche aux langoustes, avec des casiers, constitue toujours la principale activité économique sur le littoral Sud-est. Les pécheurs se regroupent par trois ou même jusqu’à dix pour s’acheter une pirogue. En général, ils sont issus d’une même famille. La sortie en mer commence le matin vers à quatre heures ou cinq heures, et se termine vers onze heures, ou, au plus tard, à midi.

L’instabilité de la pirogue monoxyle limite beaucoup le nombre de jours de sortie des pécheurs. Cela est dû également à que son rayon d’action maximum évalué à 0,2 milles3 de la côte, où la profondeur maximale est de 15 mètres.

Par ailleurs, il n’existe pas un secteur de débarquement de la pêche. Il n’y a aucune infrastructure d’accueil pour des produits de la pêche : les pirogues sont débarqués sur la plage où les attendent les collecteurs et les intermédiaires. En effet, les pêcheurs traditionnels, faute d’infrastructures de transformation (fumoirs, hangars de séchage…), ou de stockage (chambre froide), se cantonnent dans une économie de subsistance. Malgré tout cela, la pêche traditionnelle a toujours une place importante dans le District de Tolagnaro : elle ravitaille surtout le marché local, intérieur, et extérieur, en produits halieutiques. La collecte des produits de la pêche traditionnelle est assurée par des sociétés privées et des intermédiaires privés qui le plus souvent, s’occupent du mareyage.

Gestion d’exploitation de langoustes

Dans le contexte de l’exploitation actuelle, il existe une régulation naturelle de l’effort de pêche, où les mesures adoptées pour gérer et assurer le renouvellement des stocks sont importantes. Le devoir de tout un chacun, vis-à-vis des générations futures, est de garantir la pérennité de l’exploitation des ressources halieutiques, celle de ses eaux qui sont renouvelables, certes, mais non inépuisables. L’application stricte de la réglementation sur la taille marchande assure une protection efficace du potentiel reproducteur. Elles gagneraient à être protégées et mieux gérées, si cette réglementation s’appliquait à l’exploitation de langoustes. Exploitées à un niveau quasi maximum, elles ne permettraient pas d’assurer aux sociétés de collecte un approvisionnement régulier. L’analyse de la gestion d’exploitation permettra de mieux voir son importance dans le développement économique et social du District de Tolagnaro.

Amélioration des moyens de production

L’amélioration des moyens de production contribuerait aussi à l’accroissement de la production. L’emploi d’une corde synthétique présente l’avantage de réduire les charges des pêcheurs par l’achat des lianes et par la perte des casiers. L’utilisation d’une embarcation motorisée engendre des avantages multiples dont la maximisation du nombre de jours de pêche : en moyenne de 17 jours par pirogue et de 23 jours par vedette. Cela permet, l’augmentation du rayon d’action des pêcheurs et une meilleure sécurité pour les travaux à bord. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faudrait que les embarcations soient motorisées. Les pirogues monoxyles ne permettent pas d’accéder à la pêche au large ou en haute mer. Pour cela, il serait souhaitable de regrouper les pêcheurs. Une embarcation motorisée coûte très chère et il n’est pas à la portée d’un ou deux pêcheurs.

Par ailleurs, les engins et matériels, qui seraient mis à la disposition des pêcheurs, devraient se trouver au sein des Sociétés opérantes dont les intérêts dépendent de la rentabilité de la production. Les pêcheurs devraient être suivis de près par les Sociétés pour les entretiens de leurs matériels et engins de pêche. Par le biais de leurs collecteurs, qui connaissent mieux les pêcheurs, ces Sociétés devraient aider ceux qui travaillent avec sérieux.

Interdiction d’exploitation de langoustes en phase de reproduction

La pêche, la mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et la mise en conservation des langoustes sont prohibés durant la période de reproduction de ces crustacés, soit du premier janvier au trente avril de chaque année6. Durant les campagnes 2004, 2005 et 2006, plus de 80% de captures sont constitués d’individus inférieurs à la taille minimale commercialisable (20cm) et 60% desdites prises sont donc immatures. De ce fait, pour obtenir un poids donné, plusieurs jeunes individus sont capturés alors que quelques individus de gros calibres auraient suffi.

La proportion des femelles ovées augmente à partir du mois d’octobre. Cette augmentation coïncide avec l’accroissement de l’effort de pêche. En effet, les Sociétés de collecte, contraintes de remplir leurs quotas d’exportation à la veille de la clôture de la pêche, incitent les pêcheurs à produire davantage. Cela a pour conséquence une forte proportion de femelles ovées dans la capture.

En raison de moyens techniques encore limités des pêcheurs, la pression des pêches s’exerce sur les mêmes zones, entraînant une sur pêche localisée. L’exploitation d’animaux immatures et celle des femelles ovées peuvent provoquer une réduction sensible du potentiel reproducteur et porter préjudice au renouvellement du stock.

Le Renforcement des coopératives existantes

Afin de développer la pêche, il faudrait renforcer des coopératives de pêche déjà existantes : former des cadres coopératifs et d’animateurs techniques. Car, pour parvenir à cet objectif, il faudrait sensibiliser et encadrer les pêcheurs. Cette organisation doit tendre vers quatre buts : les regrouper, les former, leur permettre d’investir, et faciliter la commercialisation de leurs captures.

Le regroupement des petits pêcheurs est nécessaire pour promouvoir l’esprit coopératif, ceci afin qu’ils puissent augmenter la production. S’ils étaient regroupés, il ne serait pas difficile à l’Etat ou aux institutions de micro finance de les aider tant en matériel et engins que financièrement. Ils pourraient utiliser en commun les moyens trop coûteux difficilement accessibles pour le pêcheur individuel. Car, celui qui serait désigné par le pouvoir de décision de leur Assemblée Générale suivrait la formation concernant la gestion et le management, le leadership, la gestion financière. A son tour, ce dernier favoriserait avec les pêcheurs, membres de la coopérative, des échanges d’expériences professionnelles qu’il aurait reçu lors de sa formation, tant sur les méthodes de pêche que sur l’utilisation des engins et matériel modernes.

S’ils étaient groupés en coopératives, ils pourraient ouvrir un compte bancaire. Dans ce cas, ils pourraient alors recourir aux prêts bancaires. Mais, pour permettre d’accroître la production de la pêche et promouvoir la pêche traditionnelle et artisanale, les conditions d’octroi de crédits bancaires devraient être allégées pour ces coopératives.

Table des matières

INTRODUCTION

Méthodologie

PARTIE I : ETUDE DE GENERALITE

Chapitre 1. Etude monographique du District de Tolagnaro

Section 1. Présentation du District de Tolagnaro

1.1. Situation géographique

1.1.1. Climat

1.1.2. Situation administrative

1.1.3. Structure démographique en 2004

1.1.3.1. Répartition spatiale de la population

1.1.3.2. Structure de population

Section 2. Activité générale dans le District de Tolagnaro

2.1. Situation économique en 2006

2.1.1. Secteur primaire

2.1.2. Secteur secondaire

2.1.3. Secteur tertiaire

Chapitre 2. Exploitation de langoustes dans le District de Tolagnaro

Section 1. Principales caractéristiques de l’activité de pêche de langouste

1.1. Pêche traditionnelle

1.2. Pêche artisanale

Section 2. Organisation des sociétés opérantes dans la pêche de langoustes

2.1. L Société LANSU

2.2. Le Groupe KALETA

2.3. La Société de Martin Pêcheur

2.4. La Société EMI

2.5. La Société Troaste

2.6. Les Coopératives existantes

PARTIE II : ANALYSE COMMERCIALE

Chapitre 3. Gestion d’exploitation de langoustes et l’analyse de la faisabilité commerciale

Section 1. Gestion d’exploitation de langoustes

1.1. Gestion du système d’exploitation de langoustes

1.2. Amélioration des moyens de production

1.2.1. Le renforcement des Coopératives existantes

1.2.2. Le traitement des produits

1.2.3. Protection de langoustes en phase de reproduction

1.2.4. Introduction d’exploitation de langoustes en phase de reproduction

1.2.5. Instauration d’une période de fermeture et l’exploitation de langoustes

Section 2. Comparaison de l’évolution de la production

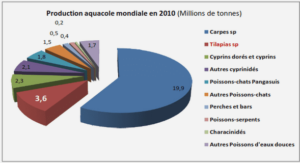

2.1. Comparaison de l’évolution de la production de langouste par rapport aux autres produits marins

2.1.1. Production des poissons

2.1.2. Production de langoustes

2.1.3. Production de crevettes

2.1.4. Production de crabes

2.1.5. Production de mollusques

2.1.6. Autres production

2.2. Problème liés à l’exploitation

2.2.1. Facteurs endogènes

2.2.2. Facteurs exogènes

Chapitre 4. Analyse de la faisabilité commerciale

Section 1. Evolution de la commercialisation globale

1.1. Volume des produits commercialisés

1.2. Part de chaque marché dans le volume de produits commercialisés

Section 2. Analyse de l’offre et de la demande

2.1. Analyse de l’offre et de la demande au niveau local

2.1.1. Circuit traditionnel court et direct

2.1.2. Prix du produit au marché

2.1.3. Problèmes de la commercialisation

2.2. Analyse de l’offre et de la demande au niveau traditionnel

2.2.1. Circuit commercial étendu et moderne

2.2.2. Prix de vente des produits halieutiques

2.2.3. Moyens de transports

2.2.4. Problèmes au niveau du commerce intérieur

2.3. Analyse de l’offre et de la demande au niveau extérieur

2.3.1. Circuit de commercialisation

2.3.2. Prix de vente à l’exportation

2.3.3. Transport de marchandises

PARTIE III : ANALYSES ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Chapitre 5. Proposition des solutions contribuant à l’efficacité de projet de commercialisation de langoustes

Section 1. La portée socio-économique de l’activité de pêche

1.1. Impact économique régional

1.1.1. Au niveau des pêcheurs

1.1.2. Au niveau des collectivités décentralisées

1.1.3. Au niveau de la Région

1.1.4. Niveau de l’emploi

Section 2. Diagnostic interne et externe

2.1. L’impact économique au niveau national

2.2. Impact social

Chapitre 6. Projet d’amélioration et de commercialisation de langoustes

Section 1. Mode de fonctionnement du projet

1.1. Coût du projet

1.2. Analyse financière du projet d’amélioration d’exploitation de langoustes

Section 2. Résultats attendus

2.1. Etude au niveau minimal de la contribution individuelle

2.2. Analyse de la rentabilité du projet

CONCLUSION

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE