Problématisation de la question disciplinaire en milieu carcéral

« À chaque jour suffit sa peine » (graffiti relevé sur le mur du mitard- mars 2009) Tout parcours pénitentiaire commence au tribunal, ce lieu que Jean Carbonnier désigne comme celui « d’un rapport d’inégalité pathétique entre le pouvoir et l’individu » 174 , et à propos duquel P. Bourdieu précise qu’il est un univers social « à l’intérieur duquel se produit et s’exerce l’autorité juridique, forme par excellence de la violence symbolique légitime dont le monopole appartient à l’Etat » 175 . C’est là, dans l’encombrement habituel d’une salle d’audience ou l’atmosphère plus feutrée d’un cabinet de magistrat, que s’effectue l’étiquetage transformant par la seule force du discours juridique – un discours « d’imposition » – un présumé innocent ou un coupable fraîchement désigné, en citoyen de seconde zone, siglé PPSMJ ( pour « personne placée sous main de justice », selon l’appellation administrative en cours). Ce passage de relais entre les services judiciaires et ceux de l’administration pénitentiaire s’opérant dans l’arène commune du ministère de la Justice, un observateur non averti serait enclin à reconnaître là la condition du maintien des garanties que la loi est censée offrir à toute personne se frottant à son exercice. Ainsi, le sens commun conduit à postuler que la prison, en tant qu’institution républicaine, obéit à des principes identiques à ceux dont le législateur marque la justice pénale dont elle est l’outil. Dotée d’un règlement se prévalant d’ambitions « éducatives », la prison serait un temps et un lieu de réapprentissage de la loi commune. Or, ces ambitions apparaissent contrariées par différents paramètres que les sciences sociales, tout autant que les ajustements juridiques auxquels il est régulièrement procédé, peinent à corriger. Ces paramètres, mis en lumière par de nombreuses recherches, peuvent être ainsi définis :– la prison est un lieu de rapport inversé au droit. – son organisation découle d’un foisonnement de règles et d’une carence de normes. – de fait, celle-ci s’avère génératrice de tensions et de violences.

La prison comme lieu de rapport inversé au droit

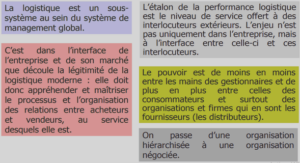

Située à l’extrémité de la chaîne pénale, la prison est tout autant une réalité administrative et immobilière qu’un ensemble de représentations caractérisées par une méconnaissance de l’opinion, qui a longtemps abandonné aux responsables pénitentiaires le soin de gérer au mieux les relations et interactions qui s’établissent « par-delà les murs ». Si la réforme de 1996, en imposant une définition commune des fautes et des sanctions, a eu pour effet de limiter l’excès de contextualisation qui compliquait l’organisation disciplinaire des établissements pénitentiaires, l’autonomie laissée aux chefs d’établissement dans la rédaction des règlements intérieurs176, ainsi que le pouvoir réglementaire qui leur est conféré par la rédaction de « notes de service », contribuent à donner un reflet inversé du fonctionnement de la société, à l’image du négatif d’une photographie : On peut remarquer, par exemple, que dans une société démocratique, tout ce qui n’est pas expressément interdit par une loi ou un règlement est autorisé, alors qu’en prison, c’est exactement le contraire (tout ce qui n’est pas expressément autorisé par le règlement interne est interdit) . C’est ainsi qu’un droit, en détention, n’a que rarement le sens plein que ce mot revêt à l’extérieur. Le plus souvent, on a plutôt le droit de demander. De solliciter une autorisation. La correspondance est autorisée, mais soumise à la lecture d’un surveillant avant envoi, les conversations téléphoniques ont été rendues possibles pour les condamnés à partir de novembre 2009, mais font l’objet d’écoutes, l’accès aux activités proposées en détention (scolaires, culturelles, de formation…) et plus encore, les aménagements de peine, relèvent de droits soumis à l’appréciation de nombreux acteurs (personnels de surveillance et d’encadrement, travailleurs sociaux et magistrats), autant d’entrepreneurs de morale investis du pouvoir de donner suite ou non aux demandes des détenus, selon des critères (conduite en détention, expertises « psychologiques »…) qui n’ont que peu à voir avec les motivations exprimées par ceux-ci.

Un foisonnement de règles et une carence de normes Interrogé au printemps 2009

– à l’occasion de la discussion au Sénat du projet de loi pénitentiaire présenté par le Garde des Sceaux – Robert Badinter déclare, à propos de la situation des prisons françaises198 : L’état de droit ne s’arrête pas à la porte des prisons (…). Cela concerne autant le régime disciplinaire que le classement des détenus réputés dangereux. La conviction de l’ancien ministre de la Justice a, sur ce sujet, les accents d’une prédiction autoréalisatrice plutôt que ceux du constat d’une situation vérifiée. L’emploi du présent de l’indicatif relève-t-il d’une tactique d’avocat visant à accroître le caractère impératif de son affirmation, quand, à en croire d’autres observateurs, le conditionnel paraîtrait plus indiqué ? La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) – instance rattachée aux services du Premier ministre – a pour sa part établi, cinq ans plus tôt, un lien restrictif entre les conditions d’accès au droit en détention et l’organisation réglementaire des établissements pénitentiaires : La profusion d’instructions de service qui régissent tous les aspects de la vie en détention rend illusoire une mise en œuvre uniforme de la règle de droit en prison 199 . Retenant à ce propos l’idée formulée par E. Durkheim, selon laquelle « les règles de droit sont le révélateur très objectif des faits sociaux » 200, un recours à la sociologie juridique s’impose ici pour questionner le régime disciplinaire – en tant que garant de l’organisation pénitentiaire – comme révélateur des causes sociales qui l’ont produit (circonstances historiques, commande institutionnelle…) et des effets sociaux qu’il génère.