Organisation interne des SIG

Le type de système le plus courant est composé : système de gestion de la spatialité (SGS) et de SGBD (souvent relationnel). Exemple : ArcInfo, Argis , Vision, MapInfo, ArcView … Les SGS s’occupent de : – La localisation des objets : forme ( point, ligne, surface ), coordonnées, fonctions spatiales – topologiques, métriques, d’orientation, d’analyse 3D du terrain, d’analyse spatiale …- –

L’acquisition des données spatiales

– La visualisation ( cartes, plans ). Les SGBD gèrent, quant à eux, la gestion des données non spatiales: attributs non spatiaux des objets spatiaux (Parcelle : numéro, type, ref_propriétaire …) et objets non spatiaux (Propriétaire: nom, prénom, adresse….). Le lien entre les deux systèmes (SGS et SGBD) par un identifiant interne d’objet spatial : SGS : Parcelle ( Pid , ) SGBD : Parcelle ( Pid , N°Parcelle, type, N°Propriétaire ) Propriétaire (N°Propriétaire, nom, prénom, adresse) Deux interfaces sont nécessaires, une pour le SGBD (SQL) et une autre pour le SGS (logiciel propriétaire).

Ces SIG vectoriels ont évolué et proposent une interface plus conviviale. Ils sont devenus ouverts, car adapté à n’importe quel SGBD-R, et communiquant avec d’autres SIG (OpenGIS). Les SGBD-RO sont intégrés dans la nouvelle génération des SIG vectoriels. Les SIG comportent alors un SGBD-RO et une bibliothèque spatiale avec des méthodes associées. L’interface est maintenant unifiée pour les données spatiales et non-spatiales, et une entité réelle est représentée par un objet. Exemple de langage et SGBD utilisés : SQL3 et Oracle 9. Présentation de 3 types d’organisation interne des SIG vectoriels : Organisation en spaghetti : [WWWUNI] Ce terme désigne l’absence de structuration logique.

Les données vectorielles se présentent telles que numérisée. Les lignes qui se croisent ne comportent habituellement pas de nœuds à leur intersection et les polygones ne sont souvent que des lignes traçant les contours. La segmentation des lignes peut souvent laisser à désirer, c’est-à-dire que les lignes sont parfois continues là où normalement on devrait trouver un nœud et sont coupées sans raison apparente là où il n’y a pas d’intersection. Tout dépend du mode de numérisation. La représentation Spaghetti gère l’information sous forme de polygones simples représentés par des contours (une liste de points liés). Les coordonnées de chaque objet sont enregistrées.

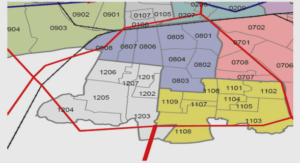

Exemple d’index de type quadtree

Lausanne (L), Genève (G), Thonon (T), Fribourg (F), Annecy (A), Berne (B), Neuchâtel (N), Montreux (M) sont des villes. Le principe est de n’accepter qu’un seul point par zone. Dès qu’un second point est inséré dans la même zone (d’après ses coordonnées), la zone est découpée en 4. Chaque entrée de l’index correspond à une ville et contient : – les coordonnées de la ville (X,Y) – un pointeur sur le tuple (ou objet) décrivant la ville. En supposant que les villes soient entrées dans la base selon l’ordre ci-dessous: L, G, T, F, A, B, N, M ; on obtient l’index suivant : Annexes viii 1ère étape : Insertion L (Index // Carte ) 2ème étape : Insertion G 3ème étape : Insertion T 4ème étape : Insertion F

SIG matriciel

Ce système utilise une représentation sous formes de grilles régulières ; en général une grille par attribut : « couche ». L’utilité de cette représentation est le stockage direct des données acquises par télédétection, photos, scanner, mais de gros volumes de données sont utilisés. Des exemples de SIG matriciels : Idrissi, Spans, Grass