Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)

Le parcours de vulnérabilité du « sujet social » : l’objet des cliniques de la précarité ?

Aujourd’hui, au-delà de son caractère polysémique et des nombreux recouvrements des termes qui lui sont généralement associés (pauvreté, exclusion, inégalité, inéquité, désaffiliation, solidarité, protection, etc.), la catégorie de « précarité » a pris dans la société française une importance croissante. Nombreux sont ceux qui, comme le soulignait BOURDIEU, considèrent que « la précarité est aujourd’hui partout, […] le nombre [de précaires] s’accroît chaque jour, à l’invisibilité, à l’isolement, au silence, bref à l’inexistence »1. On l’associe empiriquement à certains âges de la vie (personnes âgées dépendantes, orphelins et enfants abandonnés, adolescents difficiles, etc.), au genre (femmes victimes de violence, harcèlement moral, etc.), à des problèmes physico-pathologiques (maladies chroniques ou invalidantes, épidémies), à des problèmes socio-psychologiques (alcoolisme et diverses addictions, souffrance psychique, dépression, etc.), à des facteurs proprement sociaux (pauvreté, illettrisme, migrations, délinquance, logement, emploi, etc.), voire des événements potentiellement traumatiques (violences contre les personnes, maltraitance des enfants, attentats, catastrophes naturelles, accidents biographiques, exils, etc.). Ainsi, la précarité peut être vécue indifféremment comme une atteinte plus ou moins organique, psychique, sociale, morale voire politique.

Pour certains auteurs, la précarité serait une forme culturelle d’anticipation (on parle de prévenir le risque d’apparition de la précarité) qui s’allie, selon les discours, à la « flexibilité » qui serait la condition moderne du progrès ou à cette « insécurité » fondamentale qui serait désormais le lot de la plupart. La notion de précarité serait indissociée de celle de vulnérabilité » tant elle a à voir avec l’incertitude d’un avenir, d’un possible, qui finit toujours par toucher la personne elle-même dans ses pratiques les plus quotidiennes, dans son parcours le plus ordinaire2.

Si la précarité est associée de la sorte aux « maux ordinaires » de notre société, c’est qu’elle n’est pas sans lien avec une certaine radicalisation de la modernité, l’extension du néolibéralisme et de certains processus d’individuation qui l’accompagnent (injonctions sociales à la responsabilité personnelle, l’autonomie, le souci de soi, l’authenticité)1.

La notion de « précarité » interroge certes le pathologique mais, bien souvent, en négatif, elle porte sur le normal et les différents degrés de souffrances qui traversent toute vie ordinaire en société. Si aujourd’hui, il s’agit de devenir soi, par soi-même, et d’atteindre le « bien-être », l’échec de ce processus d’autoréalisation de soi entraine une forme de « mal-être », de souffrance psychique », saisie notamment par un certain nombre de professionnels de la santé mentale qui disent s’inscrire dans le champ des « cliniques de la précarité ».

Selon ces professionnels, avec les « cliniques de la précarité », « il ne s’agit plus de décrire la personnalité du sujet isolé de son environnement, mais de décrire le « sujet social », c’est-à-dire d’analyser à la fois son vécu par rapport à la société et le contexte socioculturel qu’elle lui impose »2. Les travailleurs sociaux, comme les professionnels de la psychiatrie, ont affaire dans leur travail quotidien à des personnes qui, du fait de leur précarité, ne sont pas en mesure de formuler une demande d’aide. Naviguant entre une ingérence de principe et une attente de demande en bonne et due forme, ces professionnels tentent alors d’inventer des pratiques thérapeutiques dont l’originalité consiste notamment dans le fait qu’elles contextualisent, en permanence et sociologiquement, les symptomatologies qu’elles observent ainsi que leur risque de résurgence. Cette contextualisation semble passer par une prise en compte systématique de la vulnérabilité des attachements (famille, culture, travail, droits, santé, argent, etc.) de la personne en situation de précarité, à commencer par les attachements que constituent les différentes prises en charge sanitaires et sociales.

Le terme d’attachement mobilisé ici, et dans le reste de la thèse, ne fait pas référence à la théorie psychologique de l’attachement de John BOWLBY3 essentiellement basée sur une conception dyadique de la relation mère/enfant mais plutôt à la théorie sociologique de Bruno LATOUR4 qui s’intéresse aux relations entre individus, objets et environnement. Ce qui nous intéresse ce n’est pas seulement de comprendre la nature des attachements, qui sont un moyen pour atteindre un but, mais de comprendre comment ces attachements donnent forme, (re)configurent et transforment, de manière non prédictible, singulière et contextualisée, les relations entre sujets et objets, comment elles produisent de nouvelles modalités d’attachement1. Nous ne pensons pas que ces attachements soient externes aux agencements, aux dispositifs-réseaux, ils en sont constitutifs.

Cette thèse interroge ainsi la manière dont les cliniques de la précarité prennent pour objet la vulnérabilité des attachements du « sujet social ». Parce que, comme nous le verrons, cette vulnérabilité des attachements se donne à voir, en premier lieu, pour les professionnels de la psychiatrie et du travail social, dans les vécus d’impasse de prise en charge qu’ils partagent lorsqu’ils se constituent en collectifs d’intervention, nous serons tout particulièrement attentifs au regard que portent les cliniciens au parcours de vulnérabilité de la personne en situation de précarité. Autrement dit, nous verrons comment le parcours de vulnérabilité des attachements de la personne devient l’objet de toute l’attention clinique du fait même que les problématiques d’attachement plongent les professionnels du réseau sanitaire et social de cette personne dans des situations d’impasse.

L’émergence de cliniques de la précarité pourvoyeuses de care

L’émergence des « cliniques de la précarité » est indissociable des transformations des politiques publiques visant à promouvoir la santé mentale en coordonnant psychiatrie et travail social. Elles sont directement issues des évolutions de la définition de la santé comprise comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »2. Dans cette conception de la santé proposée par l’OMS, la santé mentale serait un moyen de parvenir à la santé dans la mesure où elle permet de développer un large éventail d’activités qui relèvent directement ou attaches à d’autres, et qui lorsqu’ils prétendent défaire des liens morbides, me montrent les nouveaux liens salvateurs, sans jamais attirer l’attention sur le sujet maître de soi, maintenant sans objet. » LATOUR B., indirectement du « bien-être ». En 1994, le Haut Comité de la santé publique, tout en retenant cette définition, ajoute l’importance du « caractère adaptatif de la santé » : « santé et maladie sont les résultats de processus faisant intervenir la relation de l’individu à la société. »

D’un point de vue critique, avec de telles propositions, les champs d’intervention de la santé mentale apparaissent comme étant aussi transversaux que son objet est indéterminé (le mal-être, la non santé, tout ce qui ne relève pas de la pathologie). Comme le souligne Alain EHRENBERG, « le caractère adaptatif de la médecine de la santé, impliquant « une élaboration psychologique complexe », est le vecteur introduisant la santé mentale non seulement dans tout le sanitaire, mais aussi dans toute la vie sociale. »1 La santé mentale devient « une référence transversale qui travaille et reformule l’ensemble des relations normal-pathologique : elle est l’expression d’une réorganisation des rapports entre maladie, santé et socialisation. »2 Du même coup, alors que la gestion des risques sociaux liée à l’exclusion dépendait jusque-là des politiques de protection sociale, et plus particulièrement des politiques d’insertion, l’émergence concomitante de la catégorie « précarité » et des nouvelles politiques de santé mentale entraîne une reconfiguration à la fois des technologies de traitement de l’exclusion (le travail social), et des technologies de traitement du mal-être (la psychiatrie).

Du côté du travail social tout d’abord, en France, l’évolution des conceptions de l’intégration sociale, de l’exclusion à la précarité, s’est avérée déterminante sur le cadre institutionnel des pratiques professionnelles. Comme le rappelle Bernard EME3, l’insertion est d’abord née d’initiatives associatives et militantes des années 70 des acteurs de terrain à la recherche de nouveaux modes d’intervention du travail social. Ce n’est que dans un second temps que celles-ci se sont trouvées « instrumentalisées » en quelque sorte par les pouvoirs publics, avec l’élargissement à un groupe toujours plus grandissant de la catégorie « précarité » (chômeurs, travailleurs peu qualifiés, bénéficiaires des revenus minimum, qui ont constitué, à partir de la fin des années 80, tous ceux que l’administration a nommés « publics prioritaires »). Plusieurs transformations de la question sociale ont concouru à orienter les pratiques et favoriser de nouvelles initiatives. La réémergence de la pauvreté (désignée au milieu des années 80 comme « nouvelle pauvreté »), la montée du chômage et de la sélectivité du marché du travail, le chômage de longue et de très longue durée se sont combinés pour modifier profondément, à la fois la tradition du travail social et les initiatives innovantes d’insertion (CHRS1, missions locales), mais aussi les politiques dites « spécifiques » de l’emploi, prenant de plus en plus d’ampleur à partir des années 1980. Ainsi avec l’arrivée du RMI, en décembre 1988, « toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »2. Comme pour le « bien-être » en santé mentale, à partir de cette loi, l’insertion se retrouve, orientée par l’impulsion des politiques publiques, propulsée dans un champ hétérogène regroupant des mesures qui appartenaient jusque-là à des secteurs bien séparés : insertion par le travail, insertion par l’économique, insertion par le logement, insertion par la santé et insertion par la santé mentale. Promouvoir l’insertion revient alors à compenser les inégalités face à l’éducation, l’emploi, la santé, le logement, tous les déterminants de la « précarité » qui risquent de réduire les chances d’accéder au « bien-être ». La mise en place de ces mesures d’insertion nécessite alors que les travailleurs sociaux se rapprochent des professionnels du « bien-être » : les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale (cf. le cas exemplaire des psychologues RMI3).

Du côté de la psychiatrie ensuite, la question de la santé mentale réapparaît4 en 1985 dans la perspective d’approcher de manière « globale » les « problèmes mentaux » des populations. Cette « approche globale » nécessite l’intégration de réflexions sociologiques qui étaient jusque-là très éloignées des considérations pratiques des psychiatres. Il s’agit notamment de contextualiser socialement l’émergence de « maladies mentales » qui ne nécessitent pas forcément un traitement relevant de la psychiatrie publique5. Cette volonté de contextualiser socialement la maladie mentale se donne également à voir, à partir de 1992, dans la mise en place du tronc commun de formation des infirmiers, et donc la disparition du diplôme d’infirmier en psychiatrie, la déstigmatisation des « malades mentaux » se traduisant d’abord par une despécification de la psychiatrie. Plutôt que d’exercer une psychiatrie surplombante, classificatrice, qui enferme, les pouvoirs publics demandent aux professionnels de la psychiatrie de placer au centre de leurs pratiques le patient, non plus considéré comme un « malade » mais comme une « personne ».

En 1995, année législative fournie où apparaissent notamment le code de déontologie médicale et la charte du patient hospitalisé, paraît le rapport STROHL-LAZARUS1. Pour la première fois en France, des auteurs appartenant à la psychiatrie cherchent à montrer que la souffrance psychique » des « personnes en situation de précarité », est une souffrance qui peut impliquer, à terme, un recours à des soins, et ce d’autant plus que la situation est depuis longtemps installée, même s’il ne s’agit pas de maladie mentale2. Avec ce rapport, les problématiques de « précarité » et de « souffrance psychique » relèvent directement de la psychiatrie dans le cadre de son redéploiement « santé mentalisé » vers le social. Il ne s’agit plus tant de mettre en œuvre une psychiatrie qui soigne, au sens médical de cure, dans l’institution, que de mettre en œuvre une psychiatrie qui doit prendre soin, au sens de care, dans la communauté, prévenir3 les risques d’apparition de la « souffrance psychique » partout où, dans le social, elle est susceptible d’émerger4. Dans un contexte où la psychiatrie publique se débat avec une diminution sévère de ses moyens (pénurie des psychiatres, restrictions budgétaires, fermeture de lits, manque de structures alternatives), il s’agit de développer tout un ensemble de dispositifs de proximité visant à aller vers les « personnes en souffrance », dans la communauté, en établissant de nouveaux partenariats avec les acteurs sociaux et d’autres secteurs (logement, emploi, culture, services sociaux, droits de l’homme, santé en général, etc.), en renforçant leur place en tant qu’usager de santé mentale (loi du 4 mars 20021), bref en tentant de participer à ce que Bernard KOUCHNER, alors ministre délégué à la santé, propose d’appeler la « Démocratie sanitaire »2. Alors que certains psychiatres voient dans ces pratiques un nouvel outil de normalisation sociale par la psychiatrisation des foules, les cliniciens de la précarité trouvent une légitimité pour leur développement tout en restant critiques des nouvelles formes d’injonction (responsabilisation, activation) qui les traversent. Les nouveaux programmes de santé publique, notamment les Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) puis ensuite les Programmes Régionaux de Santé publique (PRSP) et toute une série de rapports3 proposent d’encadrer le traitement de ces problématiques nouvelles de « souffrances psychiques »4 liées à des situations d’exclusion et de précarité sociale.

Comme le soulignent Sandra LAUGIER et Pascale MOLINIER, le mot care, courant en anglais, est à la fois un verbe qui signifie « s’occuper de », « faire attention », « prendre soin », « se soucier de » et un substantif qui pourrait selon les contextes être rendu en français par soin, attention, sollicitude, concernement5. Le concept de care fait référence aux travaux d’un certain nombre de féministes6, pour la plupart philosophes, qui s’intéressent à l’action de se préoccuper des personnes vulnérables, en particulier celles « dont la vie et le bien-être dépendent d’une attention particularisée, continue et quotidienne »7. Pour Joan TRONTO, au niveau le plus général, la sollicitude connote une forme d’engagement […] Premièrement, elle implique de tendre vers quelque chose d’autre que soi : elle n’est ni autoréférentielle ni autocentrée. Deuxièmement, elle suggère implicitement qu’elle va conduire à entreprendre une action. […] Le care est à la fois une pratique et une disposition.»1

Nous pensons que les cliniciens de la précarité mettent en œuvre une pratique spécifique de soin qui relève du care dans la mesure où ils donnent à voir une activité soucieuse de se laisser guider par autrui (par leurs attachements et en premier lieu par leur attachement réciproque) afin de maintenir et réparer leur « monde », de sorte que tous puissent y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend le corps des personnes en situation de précarité (comme celui des cliniciens), les personnes en situation de précarité (et les cliniciens) et leurs environnements, tous éléments qu’ils cherchent à relier ensemble en un réseau complexe, en soutien à la vie2. La mise en œuvre d’une telle pratique de care dans le champ de la santé mentale ne va pas de soi et reste peu décrite dans la littérature scientifique. Du fait que les cliniciens se laissent guider par les personnes qu’ils accompagnent, cette pratique de care semble indissociable de l’émergence de formes peu connues de réseaux sanitaires et sociaux de sociabilité où s’entrecroisent différents niveaux de solidarité, individuel et relationnel, d’une part, collectif et institutionnel, d’autre part3. Alors qu’il semble s’agir dans ces réseaux de sociabilité de maintenir quelque chose d’un « lien social basique », d’une « inclusion », selon les termes de Patricia PAPERMAN4, les cliniciens de la précarité font simultanément face à des épreuves quotidiennes en lien avec les nouvelles politiques d’activation qui traversent aujourd’hui la santé mentale.

La santé mentale au risque de l’activation

Les transformations des politiques de psychiatrie et du travail social vers la santé mentale s’inscrivent dans le contexte historique de crise majeure du mode de régulation fordiste de l’état providence en lien avec l’extension de nouveaux risques sociaux dont l’« exclusion » puis la « précarité ». Ces transformations entrent dans le cadre de réformes, initiées par l’Etat, pour tenter de sortir de cette crise, réformes inspirées de différents modèles des pays nordiques : celui dit de la « Troisième voie » et le positive social state d’Anthony GIDDENS1, celui d’Etat providence de Gosta ESPING-ANDERSEN et notamment son appel une « nouvelle architecture » des Etats providence européens2, ou encore celui de Fritz W. SCHARPF et Vivien A. SCHMIDT qui proposent d’aller vers un Etat providence moins vulnérable et plus compétitif3.

Selon le sociologue américain Neil GILBERT4, le modèle dominant dans les démocraties occidentales serait en train de passer d’un Etat pourvoyeur de bien-être (welfare state) à un Etat responsabilisant (enabling state), ou Etat Social Actif, sous prétexte que l’Etat nécessite une perpétuelle adaptation à des changements structurels de la société moderne et du système capitaliste contemporain5. Que ce soit en Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Royaume-Uni ou France, la notion d’Etat Social Actif renvoie à une très ancienne conception du collectif, qui est à la base du libéralisme britannique dont le célèbre dicton de Margaret Thatcher (« there is no society, there are only individuals ») fut l’emblème. Ce dicton propose un renouvellement de la justice sociale classique de l’Etat providence – la solidarité comprise comme responsabilité collective du bien-être/mal-être des individus – en une notion nouvelle où la solidarité est pensée comme une manière de donner à chaque individu les moyens lui permettant de réduire au maximum la charge nette qu’il représente pour les autres. En retour (2005), Le souci des autres. Ethique et politique du care, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, p. 294 l’individu doit peser le moins possible sur l’ensemble des autres individus et donc diminuer ses appels à la solidarité collective1. Cette forme de justice sociale que certains appellent solidarisme responsabiliste »2 ou encore « solidarité de responsabilisation »3 montre que le principe de responsabilité des individus envers la société s’est substitué au principe de solidarité de la société envers ses membres4. L’Etat social doit aujourd’hui s’adapter aux situations particulières, personnaliser ses moyens dans le but de suivre au plus près les problèmes des personnes en difficulté, permettre aux individus de reprendre pied dans la société. Cette dernière serait devenue un réseau de trajectoires individuelles d’existence, selon notamment les tenants du courant néoexistentialiste5, toutes orientées vers l’accomplissement de soi (le soi étant compris comme identité authentique). Il s’agit alors, par exemple, et concernant les demandeurs d’emploi, de promouvoir l’employabilité des chômeurs et des inactifs6 en établissant de nouveaux liens entre politiques sociales et politiques du marché du travail (les premières se voyant subordonnées aux secondes).

Dans cette conception du social, chaque trajectoire individuelle d’existence peut être perçue comme un fil qui tisse la société des individus, donnant à voir un « tissu social » qui, sans être irréductible à l’ensemble des trajectoires qui le forme, sert de support à chacune de ces trajectoires. Dans ce maillage de trajectoires individuelles d’existence, chaque fil est tissé dans le but de s’accomplir, en tant que « personne », en tant qu’auto-identité dynamique (Anthony GIDDENS7 développe l’idée de self-identity). La société est aujourd’hui considérée comme étant d’autant plus juste qu’elle permet aux individus de devenir les acteurs de leur propre existence. L’Etat social actif peut être ainsi considéré comme le « support des supports » permettant de rendre la société aussi juste que possible, par la visée de certains objectifs normatifs et par l’utilisation d’instruments adéquats. « C’est cette notion de support, contrairement à des notions distinctes comme l’intervention ou l’encadrement, qui spécifie l’actualisation contemporaine de l’Etat libéral dans sa vocation activatrice ou proactive : l’ESA [Etat Social Actif] se réfléchit lui-même comme le support de second degré, pourrait on dire, des trajectoires individuelles d’existence – support destiné à « orchestrer » l’entrelacement dynamique de ces trajectoires de telle sorte qu’elles s’auto-accomplissent le plus possible, à la faveur d’un support de premier degré (le tissu social lui-même) ajusté à la nature propre de ces trajectoires. »1 D’une part, chaque individu prend en charge sa propre trajectoire, et d’autre part la société lui offre le cadre optimal lui permettant de réaliser ce projet.

La protection sociale vise à protéger l’individu contre la survenue de divers risques qui sont généralement pour lui des évènements extérieurs (intempérie, maladie, accident, perte d’emploi, etc.). Dans la logique de l’Etat Social Actif, l’individu, acteur de ce qui lui arrive, est considéré comme sujet d’un risque pour lequel il a eu un rôle plus ou moins actif. En même temps, dans la mesure où la collectivité joue le rôle de dispositif de mutualisation des risques, à chaque déconvenue touchant un individu, c’est l’ensemble de tous les individus qui est frappé. C’est donc à l’individu lui-même de ne pas faire porter le poids de sa prise en charge à la collectivité, de ne pas affaiblir la solidarité collective en venant y puiser trop de ressources. La solidarité de l’individu envers autrui se joue dans cette prévention des risques qu’il fait encourir à la collectivité. Il s’agit alors pour les gestionnaires des risques, travailleurs sociaux et autres professionnels du « bien-être », d’ « activer » l’individu en agissant auprès de lui, et ce quelque soit sa trajectoire sociale, qu’il soit au chômage, en arrêt maladie, ou bien inséré socioprofessionnellement. L’activation de l’individu vise à prévenir les risques à la fois de chute et de rechute pour qu’il ne tombe pas (encore) plus bas que là où il se situe à un moment donné. Plutôt que d’assister des « bénéficiaires » de l’aide sociale, il s’agit aujourd’hui d’activer des « personnes » par la mise en œuvre de programmes sociaux qui répondent à la double justification de l’efficacité et de l’équité, et qui doivent leur permettre de s’en sortir par elles-mêmes. Cette activation va dans le sens d’une préférence systématique accordée à l’engagement des individus sur le marché du travail (l’activité), voire d’une condition d’activité introduite pour l’éligibilité aux prestations (condition qui prendra différentes formes : contrat, projets de toutes sortes, et évaluations)2. L’individu reçoit l’aide lui permettant de s’autonomiser par lui-même à la condition express qu’il s’active1. Autrement dit, les politiques sociales « ne sont plus seulement là pour distribuer des supports objectivés, toujours indéniablement nécessaires pour permettre l’intégration sociale, mais elles cherchent à offrir des possibilités pour reconstruire des capacités de subjectivation, jugées désormais indispensables à l’autoréalisation des individus, elle-même condition complémentaire de l’intégration sociale. »2

Les politiques d’intégration sociale sont l’objet actuellement de transformations importantes dans un certain nombre de pays du monde développé. Si ce mouvement est en grande partie partagé, la manière de traiter l’intégration au niveau national varie d’un Etat à un autre, ne serait-ce parce que tous les Etats ne possèdent pas le même système de protection sociale et de gestion des risques sociaux3. En France, l’intégration des publics en difficulté sur le marché du travail relève depuis la fin des années 70 du domaine de l’« insertion professionnelle », notion qui apparaît dans un contexte de crise de la régulation fordiste ou de la société salariale. Comme l’explique Robert CASTEL, l’« insertion », catégorie de l’incertitude des Etats sociaux, « se donne comme un problème et propose en même temps une technologie pour le résoudre. Elle nomme à la fois la distance par rapport à l’intégration et le dispositif pratique qui est censé la combler. »4

Dans le cadre des politiques d’intégration, Isabelle ASTIER a déjà pu observer que la notion d’insertion émerge en même temps qu’est créé tout un secteur de politique sociale qui représente un continuum de programmes publics regroupant des « minima sociaux », au premier plan desquels figure le Revenu Minimum d’Insertion, des mesures de politique de l’Emploi, des services et des activités sociales5. Les évaluations de ces dispositifs ont montré que leur efficacité reposait sur des valeurs de « solidarité » et de « citoyenneté » qui passent par des techniques appréhendant de manière globale les différents problèmes conduisant à la « précarité sociale »6. Pour lutter contre cette « précarité », il ne s’agirait plus tant de mettre en œuvre des technologies de l’insertion se limitant, en quelque sorte, aux aspects professionnel ou économique conduisant à l’exclusion, il s’agirait plutôt de favoriser la mise en œuvre de technologies qui visent l’accessibilité à la prévention et aux soins des personnes, en étant capable à la fois de désigner les injustices sociales et de prendre en compte tout un ensemble d’atteintes (perte d’autonomie, chômage, pauvreté, problème de logement, violence, mauvaise santé, ruptures de liens sociaux et familiaux etc.). Permettre à l’individu d’accéder à la prévention et aux soins viserait à réduire les risques de fragilisation de son « bien-être » physique, social et mental, bref de sa « bonne » santé mentale. Cette technologie de l’accessibilité à la fois globale (multisectorielle), individualisée (sur la personne) et située (sur le « bien-être »), nécessiterait la mise en œuvre de nouvelles formes d’organisation entre psychiatrie et travail social (dispositif « sociopsychique », dispositif-réseau, collectifs d’intervention) s’inscrivant dans les nouvelles orientations de l’Etat Social Actif.

Dans ce contexte, si les individus aujourd’hui sont tous soumis à ces nouveaux processus d’individuation qui relèvent de l’activation, comment font, d’une part, les individus fragilisés qui n’arrivent pas à prendre en charge leur propre trajectoire, à réaliser leur projet, à se responsabiliser par eux-mêmes, à prévenir les risques qu’ils font encourir à la société, et d’autre part, les professionnels de la protection sociale qui doivent, à la fois pour eux-mêmes et pour ces individus fragilisés, porter ces nouvelles injonctions à l’autonomie. Si, en suivant Robert CASTEL, au nouveau risque social « précarité » répond la technologie « santé mentale », en quoi la coordination des champs de la psychiatrie et du travail social, processus participant au déploiement de la santé mentale, constitue une nouvelle technologie de l’intégration sociale venant faire face au risque « précarité » ? Plus exactement en ce qui concerne notre projet de recherche, comment cette solidarité de responsabilisation agit-elle sur les acteurs de la protection sociale, les cliniciens de la précarité ? Quelles conséquences peut-on observer du point de vue de la relation d’aide et du cadrage des activités cliniques ? S’il s’agit de prendre en charge la souffrance de « nombre d’individus, [qui] en raison de leur trajectoire biographique comme de la nature des exigences du système socio-économique, ne peuvent, momentanément ou durablement, ressortir d’une logique de l’activation »1, comment les cliniciens font-ils pour négocier l’émergence d’une réponse technologique (la santé mentale) relevant justement de cette même activation ?

Si la critique est parfois facile : « l’avènement du problème social de la santé mentale des exclus doit moins être envisagé comme une forme de psychiatrisation des pauvres que comme un aspect du phénomène plus général de production d’un sujet libéral – responsable, autonome, se gouvernant lui-même, sachant s’adapter et faire face à l’insécurité sociale… – auquel participe en particulier le vaste champ des professionnels de la santé mentale »2, il n’existe pas, ou peu, d’analyses effectuées à partir de descriptions ethnographiques des pratiques cliniques au front de la précarité et de la santé mentale3. Reste donc à analyser, dans le cadre des politiques d’intégration sociale de l’Etat Social Actif, le traitement clinique de la précarité permettant à chaque individu à la fois de se prendre en charge par lui-même (perspective libérale) et de s’attacher au monde (perspective relevant de la solidarité).

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

Ouverture d’un espace public de traitement clinique de la précarité

I. L’émergence de collectifs d’intervention à l’articulation de la psychiatrie et du travail social

II. Le parcours de vulnérabilité du « sujet social » : l’objet des cliniques de la précarité ?

III. L’émergence de cliniques de la précarité pourvoyeuses de care

IV. La santé mentale au risque de l’activation

Sociologie de la clinique et ethnographie combinatoire

I. Le terrain de recherche : le Carrefour Santé Mentale Précarité du département de l’Ain

II. La posture de recherche : de l’anthropologie dans la clinique à une sociologie de la clinique

III. Vers une sociologie des processus d’individuation

IV. Le dispositif méthodologique : microsociologie et ethnographie combinatoire

– PREMIERE PARTIE – GENESE ET MORPHOLOGIE DU « CARREFOUR SANTE MENTALE PRECARITE »

Chapitre 1 – Le Carrefour Santé Mentale Précarité : l’émergence d’un collectif d’intervention auprès de personnes en « souffrance psychique »

I. Naissance du CSMP : la « souffrance psychique » comme nouvel objet d’intervention

II. Construction des attachements et des engagements des professionnels du CSMP : le réseau comme forme collective et publique d’intervention

III. (Reprise) De la psychiatrie à la santé mentale : vers une redéfinition collective de l’intervention

sanitaire et sociale

Chapitre 2 – Les activités du CSMP : l’émergence d’un dispositif de connaissance

I. Connaître les problèmes liés à la précarité à travers des activités de sensibilisation

II. Connaître les partenaires à travers des activités d’étayage et de réticulation

III. Connaître les publics à travers des activités d’accompagnement

IV. (Reprise) Critiquer, expérimenter, se rapprocher : trois régimes cognitifs préalables à l’intervention clinique du CSMP

Conclusion de la partie 1 – Prendre soin via le réseau : vers une nouvelle forme de gestion des risques ?

– DEUXIEME PARTIE – UNE CLINIQUE DES PARCOURS DE VULNERABILITE

Chapitre 3 – Une clinique qui demande beaucoup d’adresse(s) : l’exemple de la prise en charge d’Émilio

I. Institutions et dispositifs traversés par Emilio : les cadres d’action des interventions cliniques

II. Les intervenants du parcours sanitaire et social d’Emilio : formes d’engagement et corpus doctrinaux

III. Les récits des interventions cliniques concernant Emilio : le chemin d’épreuves des intervenants

IV. (Reprise) Lorsque le parcours de vulnérabilité d’Emilio dessine la constellation de la prise en charge sanitaire et sociale

Chapitre 4 – Le cadrage clinique des atteintes relatives à la précarité : misère, marginalité, mépris

I. Le cadrage clinique des pauvres et des malades : misère et dépossession (de soi)

II. Le cadrage clinique des jeunes et des personnes âgées : marginalité et empêchement d’agir

III. Le cadrage clinique des malades mentaux et des sans-papiers : mépris social et posture narrative impossible

IV. (Reprise) La « souffrance psychique » dans la théorie de la clinique psychosociale : une conjugaison d’atteintes à gravité variable

Chapitre 5 – Les supports cliniques de l’intervention : propriété, action, narration

I. Les supports cliniques de propriété

II. Les supports cliniques d’action

III. Les supports cliniques de narration

IV. (Reprise) Vers une modélisation des formes d’intervention de la clinique de la précarité

Conclusion de la partie 2 – Une clinique en tension entre justice sociale de redistribution et justice sociale de reconnaissance

– TROISIÈME PARTIE – POSTURES CLINIQUES ET EPREUVES DE LA PRATIQUE DE CARE

Chapitre 6 – La posture de coordination et l’épreuve de la clinique par projets

I. Tracer les contours d’une clinique évaluable, territorialisée, ciblée

II. La visée de la clinique par projets : devenir soi en étant authentique et autonome

III. (Reprise) La critique des rapports de domination : un moyen de prolonger la pratique de care dans l’épreuve de la clinique par projets

Chapitre 7 – La posture d’indétermination et l’épreuve de la clinique des attachements

I. Institutionnaliser le provisoire

II. Les propriétés formelles d’un cadre d’action marqué par l’indétermination

III. La visée de la clinique des attachements : devenir soi en racontant ses interdépendances

IV. (Reprise) – Relier l’individu à ses environnements : un moyen de prolonger la pratique de care dans l’épreuve de l’indétermination

Conclusion de la partie 3 – L’impossible institutionnalisation de la « bienveillance dispositive »

CONCLUSION GENERALE

Une clinique écologique de la vulnérabilité sociale construite dans et par l’attachement à des

supports

L’émergence de formes collectives de solidarité thérapeutique au sein des politiques publiques de protection sociale

Perspective, posture de recherche et interferences

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

Annexes de l’introduction

I. Liste (non-exhaustive) des dispositifs de la loi de lutte contre les exclusions

II. Tableau comparatif entre les politiques de protection sociale de l’Etat providence et l’Etat Social Actif

III. Tableau récapitulatif des rencontres relatives à l’encadrement administratif de la thèse et aux appuis techniques reçus

IV. Argumentaire de l’Ecole de Psychologues Praticiens

V. Extrait de l’introduction de mon mémoire de fin d’étude de psychologie

VI. Tableau récapitulatif des corpus doctrinaux de référence étudiés

VII. Tableau récapitulatif des observations impliquées effectuées

VIII. Tableau récapitulatif des entretiens menés et guides d’entretien

Annexes du chapitre 1

I. Témoignage de soutien aux partenaires sociaux du CSMP : l’exemple du CHRS « Le FAR »

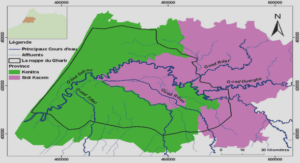

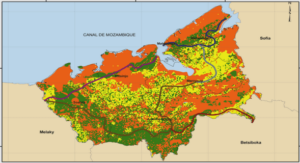

II. Analyse cartographique des actions du CSMP sur la période 2000-2005

Annexes du chapitre 2

I. Récapitulatif des interventions effectuées lors des « réunions plénières » (2002-2007)

II. Récapitulatif des enquêtes, recherches et évaluations menées au CSMP (2000-2004)

III. Récapitulatif des données quantitatives et qualitatives recueillies par les référents du CSMP au cours de la période 2005-2007

IV. Budget du CSMP (année 2006)

V. Fiches récapitulatives des différents projets institutionnels reliés au CSMP par ses référents

Annexes du chapitre 3

I. Cadre réglementaire de la PASS

II. Protections maladies selon le statut du séjour et le profil de public

III. Passeport soins de la PASS du Centre Hospitalier « Fleyriat »

IV. Le projet de soins infirmiers au Centre Psychothérapique de l’Ain

V. Documents de référence du service 115

VI. Fiche de liaison du Centre d’Accueil Permanent du CPA

VII. Documents de référence du Centre d’Accueil Permanent du CPA

VIII. Extrait du courrier adressé par le médecin d’ « Epidaure » au Dr DUCHEMIN

Annexes du chapitre 6

I. Annexes de la monographie du projet « SPEL Publics en difficultés » de Belley

II. Annexes de la monographie de l’Evaluation des Pratiques Professionnelles