Modélisation multi-structure des MSDE

Cahier des charges des prototypes étudiés

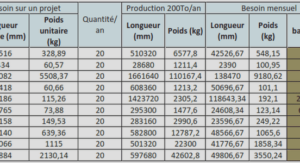

Ces travaux sont dans la continuité de deux projets qui ont mené à deux prototypes de générateurs de forte puissance. La particularité de ces prototypes porte sur leur efficacité énergétique accrue grâce à l’usage de la double excitation. Les deux structures étudiées sont représentées en figure 3.1. Cette section détaille les cahiers des charges et les particularités des deux générateurs. Le premier provient des travaux réalisés dans [6]. La figure 3.1.a représente une MSDEs. Cette machine présente la particularité d’avoir des aimants déposés en surface des pôles. Lors de la phase de construction, le générateur a été testé avant le collage des aimants.

Ainsi, des essais ont été obtenus pour une MSRB classique. À la suite du collage des aimants, une nouvelle séquence d’essais a été réalisée. Des incidents se sont produits sur la MSDEs en charge et seront détaillés dans la section suivante. Les caractéristiques de ce générateur sont détaillées dans le tableau 3.1. Le second prototype est illustré en figure 3.1.b. Cette machine est un générateur à attaque directe pour une éolienne. La particularité du concept JEOLIS est d’être une MSDE parallèle avec les aimants placés dans l’espace inter-corne. Le cahier des charges de cette structure est énuméré en tableau 3.1.

Les deux prototypes ont sensiblement la même puissance apparente. L’avantage majeur de ces deux prototypes est de permettre de capitaliser une base de mesures sur différentes structures de générateurs de forte puissance. Les outils de conception développés permettront de considérer les spécificités de ces structures à double excitation. Ainsi, les outils de modélisation pourront considérer une machine lente à attaque directe de forte polarité (48 pôles), mais également une machine de production plus classique (8 pôles).

Dans le tableau 3.1, les indices de protection sont relatifs aux deux chiffres qui suivent la mention IP. Ainsi le premier chiffre relève l’indice protection contre l’intrusion d’un corps solide. Le second est lié à la protection contre les liquides. JEOLIS présente un stator à double étoile triphasé. Ce type de bobinage permet une amélioration de la fiabilité du générateur en cas de défaut. La double étoile réduit également les dimensions de l’électronique de puissance. L’architecture de la chaine de conversion est présentée sur la figure 3.2.

Aucun couplage magnétique n’existe entre les deux étoiles. Chaque système triphasé est branché à un neutre flottant sans interconnexion. Comme les deux étoiles sont parfaitement indépendantes, le système présentant six phases sera vu comme une unique machine triphasée. Lors d’un défaut sur une étoile, celle-ci est déconnectée et permet au système de fonctionner avec une seule étoile. L’intérêt est alors de maintenir la production en ne fournissant plus que la moitié de la puissance [85]. L’intérêt d’un tel bobinage ne sera pas traité dans ces travaux. Néanmoins, l’auteur [85], présente les problématiques liées au mode dégradé notamment pour le cas de double étoile.

Les incidents de la MSDEs

Des essais en charge ont été menés sur le prototype de la MSDEs à aimants montés en surface. Ces essais ont été interrompus en raison d’un disfonctionnement du générateur. Le point de fonctionnement où le disfonctionnement est intervenu est reporté dans tableau 3.2. La figure 3.3 illustre l’incident qui s’est produit sur le rotor du générateur où une dizaine d’aimants permanents se sont décollés.

La première constatation est que les aimants se sont décollés sur un même côté de chaque pôle. Ce côté a été identifié comme étant celui qui subit la plus forte variation de la Réaction Magnétique d’Induit. En raison des matériaux massifs employés pour les cornes polaires et de l’effet d’encochage, les cornes polaires sont le siège de courants induits. Ces courants induits impliquent, en plus des pertes, des échauffements locaux.

Afin de tester les aimants, deux étapes ont été menées. La première étape a été de caractériser un aimant similaire à ceux utilisés sur le prototype à l’aide d’un gaussmètre. Ces aimants sont des NdFeB de type N38SH dont la documentation est donnée en [86]. La procédure a été de piloter un bras mécanique équipé du gaussmètre à sonde axiale détaillé en figure 3.4.a. Les mesures ont permis d’établir une cartographie de l’induction de l’aimant pour à une hauteur inferieure au millimètre. Cette cartographie est représentée en figure 3.4.b.