Mise au point d’un dispositif permettant d’observer les effets quantiques de la pression de

radiation

Première tentative de cryogénie

La première étape de l’amélioration de notre dispositif à consisté en la mise en place d’un cryostat, avec la perspective d’un fonctionnement cryogénique de notre expérience. La problématique du choix du cryostat est importante : on désire tout d’abord avoir des accès optiques, qui peuvent affecter la thermalisation de l’échantillon qui se trouve à l’intérieur, et compliquent donc la conception. Notre expérience étant très sensible aux vibrations, il est en outre indispensable que le cryostat ne propage ni n’amplifie les perturbations mécaniques de l’environnement jusqu’à l’échantillon, et il ne faut évidemment pas qu’il en crée lui-mˆeme (via l’ébullition du fluide caloporteur qui permet la thermalisation de l’échantillon par exemple). L’équipe avait ainsi fait construire il y a quelques années un cryostat spécialement prévu pour satisfaire à ces contraintes, en collaboration avec la firme TBT.

Nous commencerons par présenter le concept de ce cryostat ainsi que son fonctionnement à basse température. Nous décrirons ensuite les premiers 73 Mise au point d’un dispositif permettant d’observer les effets quantiques de la pression de radiation. Mise au point du dispositif expérimental résultats obtenus à basse température, ce qui nous permettra de conclure quant aux modifications qu’ils imposent sur notre dispositif.

Présentation du cryostat TBT Description générale du cryostat

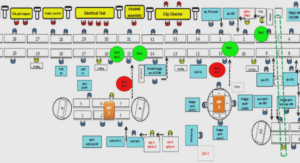

Le cryostat se compose essentiellement de deux zones comme le montre la figure 2.1, une partie supérieure dédiée à la réfrigération, et une partie inférieure prévue pour accueillir un échantillon accessible optiquement. La partie supérieure est constituée de deux réservoirs indépendants, concentriques, et de forme cylindrique annulaire. Le récipient interne est un réservoir d’hélium 4, accessible de l’extérieur par l’intermédiaire de trois tubes qui débouchent sur la face supérieure du cryostat. Le premier tube, muni d’une double entrée, est dédié d’une part au remplissage, et est connecté d’autre part au centre de récupération d’hélium du laboratoire.

Le second tube est un accès qui permet de contrˆoler le niveau d’hélium dans le réservoir. Le dernier de ces trois tubes permet de manoeuvrer une tige qui se termine par une vis pointeau afin de régler le débit dans un capillaire de faible diamètre, qui est enroulé autour de la zone froide puis débouche dans le canal central. En connectant ce canal à une pompe et en dévissant la vis pointeau, on peut ainsi faire circuler plus ou moins d’hélium dans le capillaire et régler la température de la zone froide, constituée d’un logement cylindrique autour duquel est également enroulée une résistance chauffante qui permet la mise en place d’une régulation de température. Le réservoir externe est une garde d’azote, qui communique également avec l’extérieur par l’intermédiaire de trois tubes, le premier servant à le remplir, le second faisant office d’évacuation en cas de débordement, et le troisième permettant l’insertion d’une jauge de niveau.

Les deux réservoirs sont séparés par une plaque en cuivre sur toute la hauteur du cryostat. Cette plaque, dont la température est proche de 77 K, est un écran thermique qui permet d’améliorer l’isolation de la zone froide. Une enceinte porte-cavité est prévue pour accueillir la cavité F PM. Elle consiste en une chambre étanche, connectée à l’extérieur par l’intermédiaire d’une vanne d’accès située sur la paroi latérale externe du cryostat. On peut ainsi établir un vide poussé, ou injecter de l’hélium afin d’améliorer le refroidissement des miroirs. Ce porte-cavité est fixé de manière rigide à la fenˆetre d’entrée du cryostat grˆace à un tube en epoxy. Ainsi, malgré les déformations que subissent les différents éléments internes du cryostat durant la descente en température, le porte-cavité reste dans l’axe des fenˆetres en permanence.

L’enceinte est placée à l’intérieur du logement cylindrique de la zone froide, mais sans ˆetre mécaniquement solidaire de celui-ci. Le contact thermique entre la zone froide et le porte-cavité est assuré par l’intermédiaire de tresses en cuivre souples, qui permettent de l’isoler des vibrations générées par la circulation d’hélium dans le capillaire. Enfin, une vanne latérale permet de faire le vide dans l’ensemble du cryostat. On dénombre six fenˆetres d’accès sur l’axe optique du faisceau : deux diamétralement opposées sur l’enceinte extérieure du cryostat, deux situées sur l’écran thermique, et deux de part et d’autre de l’enceinte porte-cavité. Un accès a par ailleurs été pratiqué dans la zone froide, mais il ne nécessite pas de fenˆetre supplémentaire. Tous ces passages ont des diamètres inférieurs au centimètre, afin de minimiser les pertes thermiques, l’accès optique à la cavité étant de ce fait relativement délicat, compte tenu du large diamètre du cryostat (environ 30 cm), qui restreint fortement la latitude de réglage.