La présentation de la proposition

En suivant la même démarche que pour le chapitre précédent, nous aborderons en premier lieu les idées des élèves sur les notions associées à la gravitation, pour en dégager le problème d’apprentissage majeur qui sera considéré ici. Face à ce problème, deux pistes de solutions seront proposées et développées, s’appuyant sur l’analyse du contenu et les positionnements généraux énoncés dans le chapitre 2, sur l’apprentissage et l’épistémologie.

La partie concernant l’analyse de contenu sera différente de celle de la dynamique, en raison de la différence de nature du contenu en jeu. En effet la présentation de la force de gravitation, en tant que cas particulier de force, dépend directement des choix faits pour introduire et formuler la dynamique.

L’analyse épistémologique des fondements de la dynamique, occupant une grande partie du chapitre précédent, n’aura pas d’équivalent ici, dans la mesure où les positionnements adoptés englobent le cas particulier de la gravitation. Ces prises de position resteront donc présentes en arrière plan, et feront partie des contraintes pour la présentation de la théorie de la gravitation.

Par ailleurs, l’étude et la prise en compte des critiques de la dynamique au niveau épistémologique ont poussé à s’éloigner de l’exposition historique des lois du mouvement par Newton, fortement controversée depuis le XVIIIe siècle. De l’étude de l’histoire des idées a été retenue essentiellement l’évolution de l’idée de mouvement naturel, sur une plus grande échelle de temps (Aristote, Galilée, Newton).

Nous verrons ici une motivation pour approfondir l’analyse historique de l’exposition de la gravitation par Newton. L’articulation des éléments menant à l’élaboration de cette loi est en effet dissociable de la manière dont est formulée la dynamique dans le texte de Newton, et peut être utilisée à profit pour l’enseignement de la théorie, relativement au problème d’apprentissage visé.

Ainsi en résumé, l’approche proposée de la dynamique résulte d’un éclairage principa-lement épistémologique, tandis que l’approche de la gravitation qui va être présentée ici résulte d’un éclairage essentiellement historique.

Idées des élèves & problème d’apprentissage visé

Un revue globale des recherches (Kavanagh and Sneider, 2006a,b)

De nombreuses études ont mis en évidence des difficultés d’apprentissage des notions associées à la gravitation. Une revue relativement récente d’une grande partie de ces travaux a été effectuée par Kavanagh and Sneider (2006a,b).

Plutôt qu’une répartition par niveau d’enseignement, les auteurs proposent un clas-sement thématique des conceptions 3, notamment du fait que certaines d’entre elles observées chez les enfants se retrouvent plus tard, même jusqu’à l’université.

• Surprisingly, many high school and college students who can successfully solve numerical problems involving gravity hold qualitative misconceptions similar to those held by much younger students. » (Kavanagh and Sneider, 2006a)

La revue se divise en deux articles, le premier centré sur le mouvement de chute libre, synthétisant les résultats de 22 articles sur le sujet, et le second relatif aux mouvements de projectiles et aux orbites, synthétisant les contributions de 38 articles. Les recherches rassemblées présentent une grande diversité, à la fois au niveau des publics concernés (jeunes enfants, adolescents, étudiants à l’université et enseignants), de leur provenance (essentiellement Amérique du Nord, mais aussi Europe, Australie, Moyen Orient et Afrique) ainsi que des méthodologies de recherche utilisées. Parmi les difficultés recensées par les auteurs, plusieurs reprennent celles déjà vues relativement à la dynamique (comme par exemple « le mouvement implique une force dans la direction du mouvement », la notion de « capital de force » ou encore l’idée que la gravité est un mouvement ayant lieu de lui-même »). Celles ci ne seront donc pas reprises ici.

Idées des élèves & problème d’apprentissage visé

Nous nous arrêterons en particulier sur un premier groupe de conceptions, et nous reviendrons plus loin sur les autres. Il s’agit des suivantes :

— Les objets en orbite n’ont pas de poids, donc la gravité ne les affecte pas 4 ;

— Il n’y a pas de gravité dans l’espace ;

— La gravité nécessite la présence de l’air ;

— La force de gravité diminue très rapidement quand l’altitude augmente.

Première interprétation relativement au sens courant

Une première analyse de ces idées est celle de leur légitimité, du point de vue du langage courant et de l’expérience quotidienne, dans l’état d’esprit exprimé par Lijnse :

• Partant du fait que, fondamentalement, nous vivons dans le même monde que nos élèves, nous pouvons conclure que nous ne comprenons pas leurs propos tant que nous n’avons pas le sentiment que, dans certaines circonstances, ce qu’ils disent a du sens. » (Lijnse, 1994)

Dans le langage courant, le terme de « gravité » est essentiellement utilisé relativement au phénomène de chute des objets. Or d’après des images d’astronautes – couramment présentes dans les médias – ce phénomène n’a manifestement pas lieu dans l’espace, où ils « flottent ». Ainsi l’idée qu’il n’y a pas de gravité dans l’espace peut simplement exprimer l’observation que les objets, à l’extérieur ou à l’intérieur d’une navette spatiale, ne tombent pas, ni vers la Terre, ni sur le sol de la navette. Avec ce sens associé au mot de gravité, il s’agit donc uniquement de la déclaration d’un fait.

Lorsque la force de gravité (ou force de gravitation) est présentée à l’école, celle-ci est associée au phénomène de chute : « les objets tombent à cause de la force de gravité exercée par la Terre ». Ce lien entre le sens courant de « gravité » et le nouveau concept introduit incite à lui généraliser l’observation précédente : « il n’y a pas de force de gravité dans l’espace » 5.

Cette conclusion peut même relever d’une déduction logique : si la notion de force de gravité est comprise comme la cause de la chute (A⇒B), alors s’il n’y a pas de chute dans l’espace, c’est donc qu’il n’y a pas de force de gravité dans l’espace (non B⇒non A).

A partir de ces interprétations, les deux autres conceptions citées ci dessus peuvent alors être interprétées comme une adaptation cohérente aux précédentes :

— S’il y a une force de gravité sur Terre et pas dans l’espace, c’est donc que la force de gravité diminue très rapidement quand l’altitude augmente, jusqu’à disparaître dans l’espace.

— Puisqu’une différence majeure entre la Terre et l’espace est la présence de l’at-mosphère, celle-ci a un rôle à jouer dans le phénomène de chute, c’est-à-dire pour la « gravité » (au sens courant), et donc également pour la « force de gravité ».

L’importance des relations entre conceptions (Galili, 1995a)

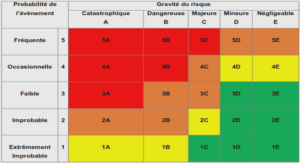

De tels liens logiques entre les différentes conceptions ont été mis en avant et question-nés par de nombreux chercheurs, dont notamment Galili (1995a) dans une recherche sur la compréhension du phénomène d’impesanteur. Il propose un schéma de raisonne-ments possibles, pour des élèves cherchant à rendre compte des relations entre l’état d’impesanteur, le poids et la gravitation (figure 4.2.1 ci dessous).

• It starts from the proposition students make in an actual observation (or adopting a standard teacher’s claim) : « the reality inside a coasting satellite is called weightlessness », and « grows » through fallacious inferences to further related conclusions which are not valid from the point of formal physics, but are legitimate if the alternative understanding is adopted. » (Galili, 1995a)

On retrouve – formulées dans l’autre sens – les conceptions considérées précédemment :

— l’impesanteur est une propriété de l’espace vide,

— l’impesanteur résulte d’une grande distance de la Terre,

— l’impesanteur est due à l’absence d’air.

Ainsi que d’autres connexes :

— la pression atmosphérique est la cause du poids,

— le vide, même sur Terre, implique l’impesanteur.

Galili insiste sur l’importance de la connaissance de telles relations logiques entre les conceptions des élèves pour l’enseignement.

• This approach suggests that physics educators should consider the chain of logical deductions which could seem plausible to learners trying to make sense of their observations (TV-reports or science movies showing « floating » astronauts in a satellite or space) in terms of previously acquired know-ledge with respect to the weight – gravitation phenomenon. All shown in-ferences from the mistakenly understood state of weightlessness terminate with wrong conceptions, like the causal role of the atmosphere in the weight-gravitational interaction, and/or spatial range of such interaction.

Une étude récente au niveau concerné (Williamson and Willoughby, 2012)

Les idées sur la gravité considérées jusque-là se répartissent sur différents niveaux. Elles se retrouvent en particulier dans une recherche plus récente de Williamson and Willoughby (2012), pour la tranche d’âge qui concerne ce travail : 17-19 ans (le « K-12 level » américain).

Cette étude se base sur plusieurs questionnaires distribuées à 312 étudiants en première année d’université, inscrits dans un cours d’introduction à l’astronomie. Le question-naire est donné environ trois semaines après le cours sur la gravité. Une grande partie des étudiants inscrits dans ce cours sont des étudiants qui ne suivent pas une majeure scientifique, et il peut s’agir de leur seul cours de science. Après les questionnaires, 15 entretiens ont été menés, où il est demandé aux étudiants de lire à voix haute les ques-tions et leurs réponses, en les clarifiant ou expliquant davantage lorsqu’ils le jugeaient nécessaire.

On peut voir dans les propos rapportés des entretiens des exemples des conceptions listées précédemment.

• [Student] : “Why do astronauts appear to float in their spacecraft ?” My response is “there is no gravity in space.”

[Interviewer] : Okay, and do you still agree with that ?

S : Yes, I do.

I : Okay, and what do you define as “space” ?

S : Anything outside of our gravitational pull.

I : So is there a boundary where something is in our gravitational pull and then not ?

S : I think it gradually decreases from Earth’s surface to nothing at some elevation above earth. » (Williamson and Willoughby, 2012)

L’idée qu’il n’y ait pas de gravité dans l’espace apparaît à nouveau comme l’une des plus représentées.

• In the present study, the misconception that there is no gravity in space was one of the most prevalent. » (Williamson and Willoughby, 2012)

Idées des élèves & problème d’apprentissage visé

Plus précisément, les auteurs interprètent leurs résultats par plusieurs modèles, dont le plus important est ce qu’ils nomment le « Boundary model ». Il s’agit de l’idée qu’il existe une frontière délimitant la zone où la gravité agit. La limite peut être la surface de la planète, le bord de l’atmosphère, ou encore une orbite. Elle peut représenter une enveloppe délimitant la gravité d’une planète, ou bien un « check point » à partir duquel la gravité disparaît ou diminue.

Quantitativement, les différentes réponses s’inscrivant dans ce type de raisonnement sont de l’ordre 50%.

• Question B10 illustrates that most students (N = 71, 51.9%) understand that Earth’s gravity diminishes with distance from the surface. Considering further distances from the surface of Earth, the majority of respondents to Question C17 (N=15, 46.9%) assert that one simply must leave the Earth (and its atmosphere) to feel zero gravitational force from Earth. This is a well document misconception (Watts 1982, Asghar and Libarkin 2010) and is supported by typical responses to Question A1 that assert astronauts appear to float in their spacecraft because there is no gravity in space (N = 72, 50.3%). » (Williamson and Willoughby, 2012)

Les auteurs poursuivent en indiquant qu’il puisse y avoir plusieurs façons de faire le lien entre l’absence de gravité dans l’espace et le rôle de l’atmosphère :

• In the “boundary” concept, there are many ways this could make sense : the atmosphere is the casing that holds gravity inside, or the extent of the atmosphere is simply an indicator of the presence of gravity. » (Williamson and Willoughby, 2012)

La seconde option est par exemple illustrée par la citation suivante :

• [Student] : Astronauts are able to float in their spacecraft because they’ve broken out of the atmosphere. . . once they’ve gotten past the point where earth is able to sustain any kind of atmosphere, then that’s where gra-vity is weak enough for it [floating] to happen. I don’t think it’s a correlation in any meaningful sense. It’s not like cause and effect or anything.

[Interviewer] : So it’s not like the atmosphere is causing gravity ?

S : Where the atmosphere is, gravity is strong enough for there to be gravity.

I : Atmosphere is more of an indicator of where gravity is working ?

S : Yeah, that would be how it works. Yeah. » (Williamson and Willoughby, 2012)

Problème d’apprentissage visé : une distinction entre les phénomènes sur Terre et dans l’espace L’idée qu’il n’y ait pas de gravité dans l’espace, que la gravité soit due à la présence de l’air, de l’atmosphère, ou de la pression atmosphérique, impliquent la considération d’une distinction entre les phénomènes sur Terre et dans l’espace. Il s’agit du problème central visé dans cette étude, relativement à la compréhension du caractère universel de la loi de la gravitation.