L’interprétation du réel par les physiciens selon leur culture

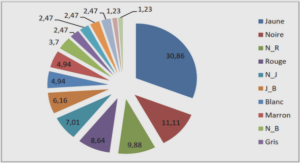

Relations entre la vie, les figures et les nombres

L’idée centrale qui sous-tend le système védique est la notion de « bandhu » : les relations. Par exemple les relations entre l’astronomique, le terrestre et le physiologique sont décrites sous forme de chiffres. Par exemple, les 360 os de l’enfant qui par la suite en fusionnant ne sont plus que 206 chez l’adulte et les 36015 jours de l’année, les rythmes mensuels établis sur une moyenne de 29,5 jours correspondent au cycle de reproduction de nombreux animaux et plantes aquatiques (Kak 2004). Dans l’Inde ancienne, les mathématiques sont d’abord liées aux rituels védiques : il fallait opérer le sacrifice à des dates propices et sur des autels comportant des mesures extrêmement précises. La géométrie intervient pour la construction des hôtels védiques, reflets de l’univers physique et support pour le déroulement des phénomènes de la nature qu’il cherche à aider ou à contrôler. Les emplacements des feux sacrificiels ont des formes géométriques simples et qui doivent répondre à des rapports numériques déterminés (Plokfer 2009). Souvent une forme devait se transformer en une autre en gardant la même surface. D’autres doivent subir des transformations augmentant dans leur surface sans changer leur forme. Les hôtels élevés en briques doivent être construits dans des dimensions précises et avec le nombre de briques fixées. Tout ceci nécessite l’usage d’outils mathématiques. Autour de la « bibliothèque védique », on trouve les Sulbasutras, appendices aux Vedas. Ce sont des textes, écrits en vers et datant du VIIIe -IVe siècle av. J.-C., qui contiennent l’ensemble des connaissances requises pour ériger des temples et des autels. Ils décrivent les règles de transformation de figures planes, incluant des formules géométriques. La langue védique atteste le maniement de nombre très élevé par le seul fait qu’elle possède des noms pour toutes les puissances de 10 jusqu’à 1023. Aux environs du VIe siècle av. J.-C., des maîtres se mettent à enseigner, à partir de la révélation védique, des notions nouvelles appuyées sur une dialectique qui s’affûte progressivement. Leur fidélité affirmée au Véda ne les empêche pas de l’approcher 15 Pour arriver aux 365, 25 jours de notre année actuelle, ils ajoutent les jours manquants tous les 5 ans. Chapitre II. Indiens, Français 83 de manière critique (Tardan-Masquelier 2007). Les Upaniṣads ensemble de textes dont le titre signifie « asseoir à côté » ont pour objet principal de faire des rapprochements, d’énoncer, entre les réalités observées les relations d’analogie ou de dépendance qui leur paraissent donner les clés de l’agencement du monde et de ses transformations. La période des Upaniṣads traduit un effort de recherche des lois simples des relations naturelles derrière la multiplicité et la diversité des phénomènes. Elles n’en manifestent pas moins un souci ardent de comprendre ce monde plutôt que d’en subir passivement des lois mystérieuses et d’en manier empiriquement quelques mécanismes aperçus. En employant les méthodes de raisonnement abstrait et le débat, les auteurs de ces traités ont créé un environnement où la pensée dialectique et les échanges intellectuels purent se développer. Les commentaires illustrent les méthodes populaires de débat dialectique. Ils ouvrirent la voie au développement d’idées rationnelles, encourageant l’observation la logique, et les mathématiques. Cette période a produit aussi un petit groupe de textes d’astronomie, formant le Jyotiṣavedāṅga, « éléments astronomiques du savoir » qui contient les principes du calendrier et de la représentation critique du système du monde. Ce texte se situe entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle de notre ère. Au-delà du syncrétisme théologique, l’hindouisme était à cette époque, un vecteur pour toutes les sciences : le droit, la politique, l’architecture, l’astrologie, la philosophie, la médecine, etc., comme d’autres savoirs qui avaient en commun le substrat religieux.Après les Upaniṣad, la philosophie indienne s’est constituée en six grands systèmes (darśana), sous le patronage de fondateurs révérés (voir figure 2). Dans l’hindouisme, la connaissance des textes sacrés se fait par la śruti (ce qui est révélé, entendu). C’est pourquoi même les anciens textes, et en particulier les Védas, sont aujourd’hui encore appris par cœur et récités oralement selon un rythme et une mélodie choisie. Les autres branches des enseignements relèvent de la smṛti (ce qui est appris) et se déclinent en traités ou enseignements (śāstra). La vie intellectuelle indienne se caractérise par sa forme scolastique. Des débats incessants opposaient plus souvent des écoles que des individus. L’étudiant fait son apprentissage auprès d’un maître auquel il doit respect et qui lui transmet la tradition dont il est le dépositaire. Les traditions savantes en Inde sont souvent hétérogènes éclectiques, elles échangent entre elles, ainsi l’Ayurveda avec le Vaiśeṣika et le Sāṃkhya, le Vedānta ou le Nyāya(Lyssenko 2004). Elles ont évolué pour former une multitude d’opinions alternatives et se formalisent dans une présentation systématique plus ou moins établie de la doctrine dans un texte de base. La plupart des traités sont écrits sous forme de traités versifiés, sortes d’aphorismes, qu’on appelle sūtra. Ils sont rédigés la plupart du temps par des brahmanes, en langue sanskrite et de la manière la plus brève et synthétique possible pour permettre un apprentissage par coeur et une transmission orale. Découvrir leur sens profond s’apparente à un jeu de piste pour restituer l’ensemble de la signification contenue dans quelques mots ! On comprend donc que de nombreuses interprétations existent, comme autant de commentateurs. D’ailleurs, beaucoup de commentaires deviennent à leurs tours sujets à commentaires. Le texte délimite un domaine du savoir distinct de celui des autres écoles, il fait autorité et l’activité des successeurs consiste principalement à le commenter. Cela n’empêche pas toutefois les commentateurs d’infléchir de façon significative la tradition de l’école ou même de remanier profondément la forme et le contenu. On évalue à 13 millions le nombre de manuscrits de textes sanskrits existants de par le monde (Keller 2006). Dans ces textes, aucun dogme n’est énoncé sous une forme définitive, car les brahmanes jouissaient d’une grande liberté philosophique. Le juste savoir y est supposé s’obtenir par une suite d’idées claires et de vérités bien enchaînées. Deux questions sont centrales dans ces écoles philosophiques : la nature et le statut de l’univers (jagat), et la relation entre l’homme, son bonheur, et l’univers. Chaque système constate qu’un savoir valide sur la réalité est le moyen le plus efficace d’atteindre la libération (mokṣa), c’est-à-dire en fait la libération de la souffrance.

Logique empirique, attachée à l’action, au contexte

La formation intellectuelle des traditions savantes indiennes passait par la grammaire et la logique. Dès le IVe siècle av. J.-C. La coexistence des écoles bouddhiques et brahmaniques a conduit à développer le débat d’idées, et cela a donné naissance à un art du dialogue très sophistiqué (Hulin 2001). La pensée indienne est restée très imprégnée de logique et de linguistique. « La longue tradition de la spéculation argumentée fait partie intégrante de la pensée indienne » (Sen 2006 p 41). Beaucoup des idées proposées dans les textes des écoles classiques sont développées dans une approche philosophique davantage que sous forme de définitions strictes et de vérités inviolables (Chenet 2013). Dans ce cadre non rigide, la démonstration et la logique trouvent une place prépondérante dans l’élaboration du savoir classique. Le Nyāya et la Vaiśeṣika s’intéressent notamment aux méthodes pour connaître la vérité et ont analysé en détail les questions de la certitude, de l’évidence, du raisonnement, de la preuve, de la perception sensible, de l’induction, de la comparaison, de l’analogie, des arguments ou des sophismes. La relation entre la vérité et l’action est au cœur de leurs préoccupations. D’après Sarukkai (Sarukkai 2005 p13), pour les logiciens indiens, l’enjeu principal est de rendre la logique scientifique c’est-à-dire que les déclarations logiques doivent répondre à des considérations empiriques. Au contraire, la logique dans la tradition occidentale s’extrait des problèmes empiriques. Les logiciens indiens avaient deux grandes préoccupations : la relation entre le signe et le signifié (que le signe soit un mot, un chiffre ou autre chose), et la possibilité de dire quelque chose à partir d’une observation. L’école Dignaga (450 av. J.-C.) en particulier a tourné les questions de logique en questions de sémiotique : l’inférence est reliée aux signes, elle survient quand nous en venons à croire à quelque chose que nous ne percevons pas directement. Chapitre II. Indiens, Français 86 Nous élargissons par elle nos capacités peElles des signes qui présentent des connexions avec le signifié, alors que dans la tradition occidentale, le signe a une nature majoritairement arbitraire. Ces formes de logique, en particulier l’école Nyāya, proposent une approche très empiriste : chaque inférence doit être ancrée dans une observation, un exemple. Dans cette école, ce qu’on traduit par connaissance est ce qui s’analyse au moyen de quatre facteurs : l’agent de connaissance, le connaisseur, l’objet connu, le moyen de connaissance, le contexte dans lequel ces trois premiers facteurs s’intègrent. Le contexte est donc cité spécifiquement comme l’un des quatre facteurs de la connaissance. Voici un exemple de syllogisme Nyāya (Belzile 2009): 1. Il y a du feu sur cette montagne 2. Car il y a de la fumée là 3. La fumée va toujours avec le feu, témoin la cuisine 4. C’est aussi le cas ici 5. Donc il y a du feu là. Grâce à la troisième ligne, on n’établit pas la simple existence générale et éternelle du feu, mais le fait qu’il y a du feu sur cette montagne-ci, plus exactement que la montagne est flambante. Et c’est tout cela qui affecte la connaissance. L’expression « la montagne flambante » montre linguistiquement l’importance de ce que nous nommons ici contexte, lequel n’est donc pas une sorte de décor de l’action cognitive, mais la condition même pour que l’inférence soit réellement posée (Belzille 2011). Le contexte est différent dans chaque expérience de connaissances. L’existence nécessaire d’un contexte particulier conditionne le caractère irrémédiablement unique de l’expérience de connaissance, empêche toute universalité et s’oppose à toute généralisation. L’Inférence ne va pas permettre d’établir une loi générale applicable partout et toujours. L’acte de connaissance est donc un évènement singulier qui dépend du contexte, de la même manière qu’il dépend de l’observateur. (Nous retrouverons cette question de la subjectivité lorsque nous analyserons les points des physiciens contemporains sur l’observateur en mécanique quantique). À la différence du raisonnement aristotélicien (syllogisme), le raisonnement dans les traditions savantes indiennes a aussi une forme valide, mais le fait d’introduire un exemple introduit également un élément de vérification empirique. Par lui le savant chercherait à rendre son raisonnement non seulement valide, mais vrai (Belzille, 2011). Il s’agit donc, par la volonté de se rattacher au contexte, de chercher la vérité. Et celle-ci n’existe pas en dehors des singularités.

Une pensée dialogique, non duelle

Les formes de logique de l’époque classique se font remarquer par la place qu’elles laissent à la pensée dialogique plutôt que duelle (vrai/faux, blanc/noir, etc.). Par exemple, la logique bouddhiste Catuṣkoṭi propose des démonstrations sous la forme d’un tétralèmne : Le monde est fini (A) Le monde est infini (non-A) Le monde est à la fois fini et infini (A et non-A) Le monde n’est ni fini ni infini. (ni A ni non-A) La compréhension bouddhiste des phénomènes, même solidement matériels, n’est pas celle d’Aristote, qui croit à l’essence fixe de l’être. Le Bouddhisme enseigne l’impermanence, le flux constant des phénomènes. Les troisièmes et quatrièmes règles du Catuṣkoṭi (A et non-A, ni A ni non-A) font subitement perdre à l’objet son identité, sa stabilité. Cette logique autorise en effet la possibilité que la thèse contradictoire soit dénuée de sens, voire les deux thèses en même temps ! Cette logique quadruple souligne l’impossibilité de décrire un objet d’une manière définitive. On trouve des positions analogues, mais plus complexes dans les écoles indiennes de l’époque classique : la septuple prédication des jaïns ou la quintuple des sceptiques (Belzille 2011 p4). Dans la logique Bouddhisme Catuṣkoṭi, une proposition A peut exister corrélativement à son contraire. Cette pensée s’appuie sur l’idée que tout change en permanence même si cela est imperceptible pour nos sens. Êtes-vous la même personne que celle que vous étiez il y a 15 ans ? Sous cet angle, A peut être autre que lui-même : non-A. À en devenir n’est ni le même ni un autre que ce qu’il était.Tous ces arguments consistent à expliquer que les objets ne peuvent pas exister de manière indépendante de l’esprit. La forme ressemble aux syllogismes aristotéliciens, mais elle repose sur des principes métaphysiques différents de la logique aristotélicienne. Tout objet change d’un moment à l’autre même si cela est imperceptible pour nos sens. L’abandon des cogitations logiques, et des passions qui s’y investissent, est donc l’effet bénéfique du passage contemplatif au-delà des limites de la pensée conceptuelle ordinaire (Schnetzler 2008). Pour saisir l’importance de cette logique non duelle, il faut comprendre ce qui se joue dans la relation entre le sujet et l’objet dans la pensée savante indienne. Elle accorde plus d’importance au processus de connaissance et au processus dialectique qu’aux qualités de l’objet. Penser en termes de dualités n’est pas courant dans les traditions savantes indiennes. Dans les traités savants classiques, aucune des listes de catégories ne contient moins de trois articles et, un point commun frappant, contrastant particulièrement avec le dualisme insistant des typologies occidentales : « trois semble être le nombre irréductible des propriétés ou des composants avec lesquels les hindous pensent confortablement les affaires humaines » (Marriott 1990 p12) . Ainsi, des mesures binaires (tout- Chapitre II. Indiens, Français 88 ou-rien) de la présence ou de l’absence totale d’un constituant s’appliquent rarement, des mesures analogiques ou proportionnelles seront généralement nécessaires pour exprimer la contribution de tous ces éléments qui sont à concevoir comme des variables.

Résumé |