Notre premier contact avec la MTE s’est fait tardivement lors de notre participation au colloque du Réseau international francophone de la recherche qualitative (RIFREQ) à Montpellier en 2011, réunion au cours de laquelle le chercheur François Guillemette a fait une présentation de l’approche qu’il défend. Ce choix s’est confirmé uniquement en 2015, lorsque nous avons fait une rétrospective de nos étapes d’exploration et que nous avons lu le livre de Luckerhoff et Guillemette (2012) et le numéro de la revue Approches Inductives (2015) qui porte sur cette thématique, et dans laquelle les deux auteurs ont rédigé l’introduction. Avant cette date, nous utilisions certes une démarche de recherche qualitative, mais nous nous appuyions essentiellement sur un cadre praxéologique puis systémique de recherche .

– Praxéologique, car notre exploration se situait « dans et sur » la pratique de la dynamique relationnelle, la nôtre et celle de cochercheurs. Les auteurs de la science-action (Argyris, Putman, McLain et Smith, 1985; Argyris et Schön, 1978; Argyris, 1995), et de la praxéologie québécoise (Tessier et Tellier, 1991; Tessier, 1996; St Arnaud, 2003) étaient nos principales références.

– Systémique, car tout processus humain est complexe par nature. À ce moment-là, les auteurs de la théorie générale des systèmes (Bertalanffy, 1973; Durand, 1979; LeMoigne, 1977 et 2004) et de la complexité (Kakangu, 2007; Morin, 1977, 1980, 1986, 1990, 1991, 1995, 2001, 2004, 2006) se sont révélés nécessaires pour comprendre les premiers phénomènes récursifs compris dans la manière dont nos cochercheurs autorégulaient leur dynamique relationnelle.

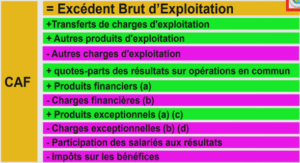

Les quatre principes de base de la MTE définis par Guillemette et

Luckerhoff (2015)

La MTE prend ses racines dans les travaux des chercheurs Glasser et Strauss en 1967 qui, du côté anglophone, la nomment la « Grounded Theory ». Toutefois, au Québec, Luckerhoff et Guillemette (2012) vont préférer utiliser le terme « enracinée » à la place de « Grounded » pour montrer comment la recherche doit s’appuyer avant tout sur l’observation de la pratique et son analyse par codages successifs. Guillemette et Luckerhoff (2015) vont identifier quatre principes fondamentaux de toute recherche qui se revendique de la MTE.

Le premier est la traçabilité des réflexions. En ce sens, ils indiquent que la MTE n’est pas juste une méthode d’analyse, mais bien une approche générale de recherche, c’est-à-dire une « façon de faire de la recherche » (p. 4) qui renverse l’ordre habituel d’une logique hypothético-déductive à partir de ce qui va émerger de nos réflexions.

Le deuxième principe est la manière de coder nos réflexions. Ils précisent que ce codage peut se faire sous différentes formes et outils de la recherche inductive. Dans notre thèse, nous les nommerons catégories, regroupements ou unités.

Le troisième principe est la capacité de théoriser sur les réflexions recueillies, c’est àdire que la MTE n’est pas qu’une cueillette de réflexions. Elle doit amener le chercheur à élaborer ses concepts à partir de réflexions recueillies au fur et à mesure de sa démarche et non le contraire. Guillemette et Luckerhoff précisent même que les pères de la Grounded Theory conseillaient de ne pas faire de revue de littérature avant de commencer sa démarche, mais de la construire au fur et à mesure de l’avancée des découvertes afin d’éviter des « préconceptions ou des précompréhensions » (p. 6). De plus, cette compréhension et l’élaboration d’une théorie originale doivent se construire par couches successives jusqu’à une saturation théorique.

La saturation théorique constitue le quatrième principe de la MTE et se termine par un « sentiment de complétude » (p. 6) du chercheur, lorsque ce dernier constate que son chemin d’exploration arrive à la fin de sa logique inductive sans toutefois la clore, puisque « son rapport reste toujours provisoire » (p. 6).

Comme le soulignent Prévost et Roy (2015, p. 189), «la validité des approches qualitatives se vérifie par sa capacité à produire une réponse adéquate à une problématique clairement définie ». La fidélité et la validité s’expriment différemment de celles d’une recherche reposant sur un test d’hypothèse classique. Toujours selon ces auteurs, « la validité repose notamment ici sur la rigueur méthodologique et sur la transparence du chercheur par rapport au processus analytique qu’elle sous-tend» (Prévost et Roy, 2015, p. 189) ou un ajustement constant à ce qui se passe dans la réalité. Dans notre recherche, c’est ce type de validité que nous recherchons.

INTRODUCTION |