Le substratum géologique et les différents types de sols

D’après BESAIRIE (1973) ; les 2/3 de Madagascar sont formés essentiellement par le socle cristallin sur lequel reposent les Hautes Terres Malgaches.

Les sols minéraux bruts et les sols peu évolués sont fréquemment observés sur les hautes Terres. De par sa situation au niveau de l’axe central de Madagascar, la Province d’Antananarivo est composée de différents types de sous-sol parmi lesquels figurent les granites et les migmatites au Nord du Tampoketsa.

Les bordures du Tampoketsa sont constituées par des lames de granites peu redressées qui forment une succession de crèts, véritables murailles qui constituent un frein efficace contre l’érosion régressive. En effet, lorsque ces plateaux ne sont pas armés par une ceinture continue de granite, on observe une forme de dégradation lente du relief ; Cette forme est caractérisée par un encaissement du système hydrographique, un rétrécissement des bas fonds et un développement des reliefs convexe d’interfluves.

Par ailleurs entre les Tampoketsa de Fenoarivo et d’Ankazobe, le redressement des bancs granitiques correspond à un affouillement majeur dans les gneiss et les migmatites. Le substratum géologique et les différents types de sols.

D’après BESAIRIE (1973) ; les 2/3 de Madagascar sont formés essentiellement par le socle cristallin sur lequel reposent les Hautes Terres Malgaches.

Les sols minéraux bruts et les sols peu évolués sont fréquemment observés sur les hautes Terres. De par sa situation au niveau de l’axe central de Madagascar, la Province d’Antananarivo est composée de différents types de sous-sol parmi lesquels figurent les granites et les migmatites au Nord du Tampoketsa.

Les bordures du Tampoketsa sont constituées par des lames de granites peu redressées qui forment une succession de crèts, véritables murailles qui constituent un frein efficace contre l’érosion régressive. En effet, lorsque ces plateaux ne sont pas armés par une ceinture continue de granite, on observe une forme de dégradation lente du relief ; Cette forme est caractérisée par un encaissement du système hydrographique, un rétrécissement des bas fonds et un développement des reliefs convexe d’interfluves.

Par ailleurs entre les Tampoketsa de Fenoarivo et d’Ankazobe, le redressement des bancs granitiques correspond à un affouillement majeur dans les gneiss et les migmatites.

Les différents types de sols

C’est évident que les sols dépendent à la fois de la Roche- mère, du climat ou des paléoclimats, et de la végétation. Par contre au point de vue hydrologique, en se basant sur les observations faites sur le terrain et sur les résultats des bilans hydrologiques. On peut classer les sols malgaches en quatre catégories. Selon leur perméabilité, il y a des sols à perméabilité forte, sols à perméabilité bonne à moyenne, sols à perméabilité médiocre à mauvaise et sols imperméables.

Dans ces conditions, les sols ferrallitiques à structures plus ou moins dégradées des Hautes terres ainsi que les sols ferrallitiques érodés de la bordure occidentale présentant toute une perméabilité faible seront classés parmi les sols à perméabilité médiocre à mauvaise, c’est le cas de notre zone d’étude. D’après F BOURGEAT et AL, on observe en général trois principaux types de sols à Fenoarivo Be Sur les tanety, on trouve principalement des sols ferrallitiques rajeunis pénévolués, des sols ferrallitiques rajeunis dégradés et des sols ferrallitiques enrichis par des minéraux.

Par conséquent sur les bas fonds, on trouve les sols hydromorphes riches en humus. Le premier type de sol se rencontre surtout sur des pentes fortes qui peuvent dépasser 45%. Leur caractéristique principale réside dans la présence à faible profondeur (en général à -60m) d’un horizon limoneux (ou argilo- limoneux)

Quant au second type, ces sols sont rajeunis typiques à structure plus ou moins dégradée. Ils se situent généralement sur des pentes plus faibles < 45%. Entre l’horizon humifère de 12 à 15 cm et l’horizon B profond bien structuré s’individualise en HB 1 5Horizon B 1 (de 15 et 60cm d’épaisseur) légèrement compact à structure polyédrique émoussée. Mais cet horizon à l’état humide, est très plastique. Il n’est ni appauvri en argileux ni enrichi en minéraux peu altérables. Ces sols ont des propriétés physiques plus ou moins favorables à la mise en culture.

La couverture végétale

En matière de couverture végétale, la plus grande partie de la province d’Antananarivo est caractérisée par une très faible superficie couverte en forêt primaire, presque inexistante du coté occidentale. Aussi, l’immense majorité du Moyen Ouest est plutôt constituée de savanes herbeuses. Les espèces de savanes sont réparties selon une succession topographique liée aux conditions édaphiques: Hyparrhénia ruffa domine sur les plateaux à sol profond et les sols colluvionnaires et l’aristida sur les pentes très dégradées par l’érosion. Mais partout ailleurs, l’espèce essentielle est l ’Hétéropogon contortus.

Etant donné que Fenoarivo Be fait partie intégrante du Moyen Ouest, la zone est aussi caractérisée par les formations graminéennes ou des savanes herbeuses. Principalement de savanes herbeuses à Hyparrhenia ruffa ou « vero » et à Hétéropogon contortus ou « Danga ». Ce sont des zones victimes de fréquents feux de brousse et utilisée comme zone d’élevage extensif.

Dans les bas fonds, on rencontre parfois des marais à joncs et parfois à Viha, et quelques vestiges de forêts galeries qui sont en voie de disparaître.

Les formations graminéennes des Hautes terres centrales et de la région occidentale ont été souvent assimilées à la prairie à Aristide. Cette dernière formation semble seulement constituer une étape ultime de l’évolution du couvert végétal à la suite de la dégradation des sols par l’érosion et de l’élimination des autres espèces par les feux de brousse répétés. La multiplication de ces feux de brousse entraîne donc une modification dans la répartition des espèces végétales.

Les conditions thermiques

Inséparable à la pluviométrie, les conditions thermiques jouent un rôle essentiel dans le cadre physique d’une région. Cependant, en raison de l’absence de station météorologique dans la localité ; les données statistiques sur les températures moyennes mensuelles ainsi qu’annuelles nous manquent. Le croquis N°4 va nous permettre d’avoir une idée précise sur la question.

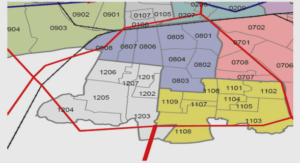

Dans ce croquis, nous tiendrons compte du fait que la région de Bongolava, formée par la sous préfecture de Fenoarivo Be et de Tsiroanomandidy, est connue par ses fortes températures par rapport à l’ensemble des Hautes Terres.

La région enregistre une température moyenne de 22°C qui descend rarement en dessous de 20°C. A travers ce même croquis N°4, on remarque également une augmentation progressive des températures au fur et à mesure qu’on s’éloigne vers l’Ouest. Cette constatation nous rappelle évidemment la proximité du climat de cette région à celui de l’Ouest qui est sec. Ces températures varient entre 19°C et 26°C.

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LES MILIEUX NATUREL ET HUMAIN DE FENOARIVO BE

CHAPITRE PREMIER : MILIEU NATUREL CARACTERISE PAR LE TAMPOKETSA

1 Les formes du relief

1. 1 Un relief caractérisé par le Tampoketsa de Fenoarivo d’ après Pierre Chaperon et Al.

1. 2 Localisation du Tampoketsa de Fenoarivo

2 Le système hydrographique

2. 1 Les principales rivières parcourant la Sous Préfecture

3 Les différents types de sols et la végétation

3. 1 Le substratum géologique et les différents types de sols

3. 2 Les différents types de sols

3. 3 La couverture végétale

4 Les conditions climatiques

4. 1 Le sous climat des Hauts Plateaux

4. 2 Le sous climat des Tampoketsa du Nord et du Nord Ouest selon DONQUE (G)

4. 3 Les conditions thermiques

CHAPITRE II: UN MILIEU HUMAIN TYPIQUE DU MOYEN OUEST

1 Le peuplement de la Commune rurale de Fenoarivo Be

1. 1 L’historique du peuplement de la commune

2 Les caractéristiques démographiques

2. 1 La place de la commune dans la Sous préfecture

2. 2 La densité de la population

2. 3 La structure de la population

3 Les mouvements naturels de la population

3. 1 La natalité dans l’ensemble de la Sous préfecture

3. 2 Les mouvements naturels de la commune rurale

4 Le dynamisme des habitants

4. 1 Les mouvements à l’intérieur de la zone

4. 2 Les mouvements extérieurs (Jean Pierre RAISON)

5 Les infrastructures sociales : d’ordre éducatif et sanitaire

5. 1 Les infrastructures éducatives

5. 2 Les infrastructures sanitaires

DEUXIEME PARTIE : LE CLIMAT ET LES ACTIVITES RURALES A FENOARIVO BE

CHAPITRE III : LES PRINCIPALES ACTIVITES DES PAYSANS

1 Les diverses pratiques agricoles

1. 1 Les principales cultures

1. 2 La place de l’élevage dans les activités agricoles

2 Les types d’exploitations d’élevage et de cultures

2. 1 Le faire–valoir direct

2. 2 Le métayage

2. 3 Le salariat agricole

2. 4 Le « vary maitso »

3 Les systèmes de cultures et d’élevage

3. 1 Un système cultural traditionnel

3. 2 Le système d’élevage

CHAPITRE IV : LE ROLE DU CLIMAT DANS LES ACTIVITES RURALES

1 L’organisation des travaux agricoles en fonction des saisons

1. 1 La saison pluvieuse, la saison des activités agricoles

1. 2 La saison sèche, la saison des autres activités non agricoles

1. 2. 1 Le charbonnage

1. 2. 2 L’extraction des fibres de raphia

1. 2. 3 L’exploitation minière

2 La place du climat dans l’organisation des travaux agricoles

2. 1 Le calendrier rizicole

2. 2 Les grands travaux rizicoles

2. 3 Le calendrier des autres cultures

CHAPITRE V: LES IMPACTS DU CLIMAT SUR LA MISE EN VALEUR AGRICOLE DE FENOARIVO BE

1 Interrelation entre topo climat et riziculture

1. 1 Les cultures des bas fonds

1. 2 Les cultures sur Tanety

2 Les interrelations entre climat et les cultures

2. 1 La circulation des masses d’air

2. 2 L’impact des précipitations annuelles sur les cultures

2. 3 L’impact des températures

3 Les conséquences des facteurs du climat sur le rendement et la production agricole

TROISIEME PARTIE : BILAN ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

CHAPITRE VI. LES IMPACTS DU CLIMAT SUR LE MILIEU NATUREL

1 La variabilité du climat

1. 1 Les années sèches et les années humides

1. 2 L’action anthropique et les différentes formes d’érosion

1. 3 La formation des lavaka sur les versants

2 Les conséquences de l’érosion

2. 1 Impact des lavaka sur le cours d’eau

2. 2 Impacts des lavaka sur les champs de cultures

CHAPITRE VII. LES IMPACTS DU PASSAGE DES CYCLONES ELITA ET GAFILO DANS LA COMMUNE DE FENOARIVO BE (FEVRIER-MARS 2004)

1 Les cyclones et leurs caractéristiques

1. 1. La vitesse du vent lors d’un passage d’un cyclone

1. 2. L’intensité des pluies cycloniques

2 Les dégâts immédiats

3 Les impacts dans la vie quotidienne de la population

CHAPITRE VIII: BILAN CLIMATIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL SUR FENOARIVO BE

1. Les différents problèmes entre le climat et activités économiques

1. 1 Les problèmes Des voies de communication

1. 1. 1 Les voies de communication

1. 1. 2 Les moyens de transport dans la Commune de Fenoarivo Be

1. 2 Les problèmes d’ordre économique

1. 2. 1 Les activités agro -pastorales

1. 2. 2 Les problèmes sociaux

2 Suggestion pour une adaptation possible entre climat et activités économiques

2. 1 Les potentialités agricoles

2. 2 Les potentialités de l’élevage

3 Le rôle des services sociaux et des ONG dans le développement local

3. 1 Le champ d’action de la FAMI

3. 2 Les champs d’action de l’ADAFE et de la 3FT

RESUME DE LA TROISIEME PARTIE

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE