Lexique-grammaire et traduction

Traduction et équivalence

La pratique de la traduction est établie depuis très longtemps et nous devons remonter au 4e siècle ap. J-C pour retrouver les premières traces écrites de traduction par Cicéron et Horace. Pourtant, l’étude de la traduction en tant que discipline date de la seconde moitié du 20e siècle. Jusqu’aux années 60, les principaux courants qui influençaient la pratique traductionnelle étaient la traduction libre et la traduction littérale. Depuis, de nouvelles approches vont au-delà de ces deux notions qui avaient enlisé le débat sur la traduction.

Au lieu d’essayer de résoudre des problèmes philosophiques portant sur la nature du sens, les théoriciens de la traduction se préoccupent davantage de la façon dont le sens se transmet d’une langue à l’autre. Les théories mises en avant dans les années 70 ont ainsi ouvert la voie à de nouvelles conceptions pour aborder les problèmes de traduction. Ces nouvelles approches de la traduction introduisent un débat qui s’est poursuivi pendant des décennies et qui se poursuit toujours : il s’agit de celui de la traduction et de l’équivalence comme élément définitoire de cette dernière.

Les travaux de Van den Broeck Lexique-grammaire et traduction 270 (1978) et de Lefevere (1992), ainsi que ceux de Catford (1965) et de Toury (1980), sont à la base de la théorie de l’équivalence telle qu’elle est appliquée aujourd’hui. James Holmes (1970) propose quatre types de traduction qui conservent une relation différente avec l’original pour ce qui est de la forme, de la fonction et du sens. Eugene Nida (1969) postule que « traduire consiste à produire dans la langue d’arrivée le plus proche équivalent naturel du message de la langue de départ, en premier lieu sur le plan du sens et en second lieu sur le plan du style ».

Autrement dit, la traduction doit respecter, outre la correction grammaticale, les normes et les usages de la langue d’arrivée. Georges Mounin (1986) définit l’opération traduisante comme « une opération, relative dans son succès, variable dans les niveaux de la communication qu’elle atteint » ; Catford (1965) postule que la traduction pourrait être définie comme « le remplacement de matériaux textuels d’une langue par des matériaux équivalents dans une autre langue » et Greimas-Courtès (1993) entendent par traduction « l’activité cognitive qui opère le passage d’un énoncé donné en un autre énoncé considéré comme équivalent ».

Remarques sur les emplois verbaux grecs et français correspondants

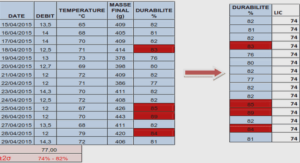

Dans le cadre de cette étude, nous avons construit notre dictionnaire syntaxique qui comprend 931 emplois verbaux du grec moderne entrant dans une structure transitive locative standard : (cf. Annexe 1). Il nous a paru intéressant de proposer des correspondances entre les emplois verbaux grecs et français, autrement dit de chercher une traduction satisfaisante, vers le français, des verbes grecs en question. Notons que l’opération traductionnelle doit normalement s’effectuer vers la langue maternelle du traducteur.

Ceci n’était pas possible dans notre cas, puisque selon les principes du Traitement automatique des langues naturelles (TALN) et du Lexique-Grammaire, toute description linguistique s’effectue dans la langue maternelle du linguiste. La traduction, vers le français, de chaque emploi verbal grec, ainsi que la traduction des exemples illustrant principalement la construction de base de chaque emploi verbal sont proposées en annexe (cf. Annexe 2). Dans cette section, nous présenterons nos premières observations sur la traduction des emplois verbaux grecs en français. Ces remarques, qui ne couvrent certainement pas la totalité des « problèmes » rencontrés lors de la traduction, sont justifiées par des critères formels.

Ainsi, après avoir traduit les emplois verbaux figurant dans nos tables et comparé leurs propriétés avec celles des emplois verbaux correspondants en français, nous avons rencontré des cas où : . Un emploi verbal grec correspond à un seul emploi verbal du français. De plus, les deux emplois verbaux figurent dans des tables du lexique-grammaire « correspondantes », i.e. ils entrent dans la même structure de base et ils acceptent, par conséquent, le même nombre d’arguments qui occupent les mêmes positions syntaxiques dans les deux langues.

Par exemple : Ο Γιώργος καταθέτει τις οικονομίες του (στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό + στην Εθνική Τράπεζα) [38GLD] = Georges dépose ses économies (sur son compte bancaire personnel + à la Banque Nationale) [38LD] 2. Un emploi verbal du grec moderne correspond à un seul emploi verbal du français. Les deux emplois verbaux entrent dans la même structure mais ils apparaissent dans des tables « différentes »12. Par exemple : Ο Γιώργος σχεδιάζει ένα λουλούδι πάνω στο χαρτί [38GLD] = Georges dessine une fleur sur le papier [32A] Ο Γιώργος σκόρπισε τα ρούχα του στο δωμάτιο [38GLD] = Georges a éparpillé ses habits dans la chambre.