L’accès aux dispositifs TIC : le téléphone tactile, une première rupture numérique

Presque la totalité des entrepreneurs informels dispose d’un téléphone portable (98,12%) ce qui contraste avec la faible possession de TIC « fixes » : seulement 7% ont une ligne téléphonique fonctionnelle et 9% ont un ordinateur fixe fonctionnel (5% dispose d’un moins une des deux technologies). Parmi ceux qui possèdent un mobile, 65% ont un portable tactile (ou multimédia)18, un taux très élevé compte tenu des individus enquêtés. Au Sénégal, le portable tactile neuf d’entrée de gamme coûte environ 16 500 FCfa19, un prix très élevé pour une population dont un quart à besoin d’un mois de travail pour en acquérir un. Ce niveau est aussi élevé par rapport aux estimations du taux d’équipement sur le continent que la GSMA (Global System for Mobile Association) estime à 57% (sur un échantillon de pays incluant les grands marchés émergents tels que l’Egypte, le Kenya, le Nigeria, et l’Afrique du Sud)20.

Certains facteurs relatifs aux caractéristiques sociodémographiques des entrepreneurs et aux spécificités de leur établissement semblent avoir une influence sur la possession d’un téléphone multimédia. Les individus aux niveaux éducatifs supérieurs ont plus souvent accès à ce dispositif. Une différence nette se dessine entre ceux qui n’ont pas atteint le niveau primaire et ceux qui ont un niveau supérieur (figure 10). Ces résultats sont probablement à mettre en relation avec l’appartenance à certaines catégories sociales. Les enfants d’agriculteurs, d’inactifs et d’ouvriers ont en général un niveau d’éducation plus faible. Ces caractéristiques affectent non seulement les moyens d’obtenir un portable tactile, mais également son usage (capacité à lire, à manipuler des applications plus complexes…). Ensuite, les nouvelles générations disposent davantage d’un portable tactile même si la moitié de ceux qui ont plus de 40 ans en possèdent un.

Notes : n=507 ; les cellules en gris foncé représentent les valeurs significativement supérieures à la proportion de l’échantillon global de la variable considérée. Celles en gris clair représentent les valeurs significativement inférieures (Test de Khi-2 par case : comparaison de proportions, sig. < 0,05).

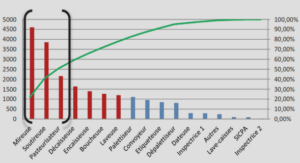

A ce stade, il est encore difficile d’expliquer les différences notoires dans l’accès au portable tactile. Nous savons que l’exercice de certains métiers est lié à des variables sociales (genre, niveau d’éducation…), mais nous avons toutefois tendance soutenir l’hypothèse que la nature de l’activité puisse être un facteur déterminant de la possession d’un portable multimédia. La taille par exemple, apparait comme discriminante, quel que soit le secteur d’activité. Le sens de la relation reste encore à déterminer, mais on peut supposer que la possession d’un portable tactile est influencée par le besoin d’organiser et de gérer une structure complexe. Les plus grands établissements, générant des revenus plus conséquents, ont en retour un accès facilité aux mobiles plus avancés. De manière générale, les commerçants ont plus souvent des portables tactiles, alors que les producteurs et extracteurs n’en ont « que » dans 54% des cas. Cependant, cette classification par secteurs cache des diversités plus fines au sein des branches qui les composent (figure 10). Nous remarquons que les branches les moins équipées en portable tactile sont également celles où le niveau d’éducation est le plus faible (manipulation et ventes de produits alimentaires, cf. figure 10 et 11). Un constat qui lève encore des interrogations sur le poids des variables sociales et celles relatives aux caractéristiques de l’établissement sur la question de l’accès. Par contre, il est à noter que les femmes et les hommes présentent le même taux de possession d’un téléphone tactile. Or, les femmes occupent à la fois des corps de métiers dans lesquels peu d’entre elles disposent d’un portable tactile (vente de poissons, « tanganas ») et d’autres où la grande majorité des coiffeuses en possèdent un (92% des coiffeuses). Un constat qui soutient le postulat selon lequel l’accès est aussi lié à des besoins de l’activité et pas seulement à des facteurs sociaux.

Notes : n=507 ; les en gris foncé représentent les valeurs significativement supérieures à la proportion de l’échantillon global de la variable considérée. Celles en gris clair représentent les valeurs significativement inférieures (Test de Khi-2 par case : comparaison de proportions, sig. < 0,05).

Les diversités des usages comme fracture de deuxième rang

A ce jour, le portable offre un accès à des pratiques numériques très diverses. Nous cherchons ici à décrire la diversité des usages numériques des entrepreneurs de l’informel dakarois sous deux angles : celui de la diversité des fonctions professionnelles auxquels est dédié l’usage du mobile (« amplitude des usages) et celui de la diversité des dispositifs (outils) mobilisés pour remplir ces fonctions (« profondeur des usages »).

L’amplitude des usages : les différentes fonctions professionnelles des usages du mobile

Nous distinguons trois fonctions professionnelles principales des TIC : (i) la fonction de coordination, (ii) la fonction financière et (iii) la fonction de gestion interne. Chacune de ces dernières regroupe des sous-fonctions qui permettent de caractériser plus finement les raisons des usages. Certaines pratiques telles que la communication sont plus développées alors que d’autres, nécessitant l’accès à un téléphone tactile, sont moins accessibles. Afin de quantifier la diversité des usages, nous proposons la notion d’amplitude qui est mesurée par un indice relatif à chaque fonction. L’entrepreneur obtient un point s’il adopte le motif d’usage en question, zéro si non. Ainsi, l’amplitude de la fonction de coordination est notée sur 4 points, celle de la fonction financière sur 3 et celle de la fonction de gestion interne sur 3 également. L’amplitude totale, soit la somme des sous-fonctions professionnelles des TIC se mesure donc sur 10 points.

Note : *Dans l’ensemble de l’échantillon, 54% des entrepreneurs utilisent l’Internet pour s’informer, 35% l’utilisent pour vendre et 47% l’utilisent pour promouvoir et attirer de nouveaux clients.

La coordination : des fonctions spécifiques à la nature des activités.

La coordination regroupe d’un côté trois fonctions qui relèvent de communications bilatérales directes (aval, amont, horizontale) et d’un autre, la coordination multilatérale qui permettrait de répondre à des besoins plus transversaux, notamment en termes de recherche d’information sur l’Internet et de communication non-personnalisée (promotion et vente sur l’Internet).

La communication bilatérale à distance est aujourd’hui à la portée de tous et une vaste majorité des entrepreneurs enquêtés mobilisent leur portable pour communiquer à des fins professionnelles. Plus de 93% des entrepreneurs informels réalisent, à des fréquences différentes, au moins une action de ce type. Ensuite, il est surprenant de constater que plus de la moitié de l’échantillon mobilise l’Internet dans un but de coordination multilatérale, alors qu’il s’agit d’une fonction relativement avancée et qui pourrait s’associer à des techniques managériales plus poussées. Autrement dit, ils cherchent à s’informer ou à informer d’autres agents économiques en passant par internet. Lorsqu’un entrepreneur le fait, dans 59% des cas, il cherche uniquement à s’informer (recherche d’informations, d’inspiration, d’opportunités de marché, etc.) et dans 37% des cas, il cherche à la fois à s’informer, à vendre et à promouvoir ses biens ou services.

La figure 12 illustre à travers la taille des polygones le taux d’adoption des fonctions de coordination au sein des différentes branches d’activité. Un premier constat porte sur l’usage du mobile à des fins de coordination verticale, et surtout aval, qui apparait être une pratique très répandue parmi l’ensemble des entrepreneurs informels, de quoi suggérer que les relations clientèles sont plus structurées et régulières. Cela contraste avec la coordination horizontale (ou la coopération entre entrepreneurs du même secteur) pour laquelle le mobile est moins sollicité (46% des entrepreneurs). A certains égards cela révèle l’aspect très concurrentiel du secteur informel qui reste marqué par des stratégies assez individuelles. Ensuite, un second constat porte sur les spécificités sectorielles associées aux usages de ces différentes fonctions. Dans l’ensemble on remarque une relative déformation des polygones vers la gauche traduisant des usages professionnels du mobile (coordination amont-aval et multilatérale en particulier) plus développés au sein des activités de commerce (à l’exception des activités de ventes de produits alimentaires). L’interprétation de ce résultat peut suggérer des besoins sectoriels spécifiques auxquels vient répondre le mobile. On peut également supposer que le secteur du commerce est plus structuré dans ses relations amont-aval et horizontales par des réseaux d’affaires anciens et complexes, ce qui peut contribuer à expliquer ces usages plus développés du mobile. Ainsi, les relations avec les fournisseurs peuvent être plus difficiles à gérer que dans les autres corps de métiers notamment lorsqu’il s’agit de produits importés. C’est souvent le cas des quincailleries et de commerces de cosmétiques où la mise en place de la chaine d’approvisionnement nécessite une exploration profonde des réseaux sociaux et de l’Internet pour connaitre le marché : prix, moyens d’acheminement, délais, etc. On note également que les activités de transformation et ventes d’aliments se distinguent par une singulière faible adoption des fonctions des TIC. Ce sont souvent des commerces de proximité, de produits éphémères destinés à des consommateurs finaux, dans lesquels la communication à distance avec les clients est plus rare. Enfin, les usages de coordination multilatérales sont aussi passablement différenciés selon les corps de métier. Ainsi les activités spécialisées dans le « sur-mesure » comme les coiffeurs ou encore certains menuisiers et tailleurs utilisent plutôt internet pour s’inspirer de certains concurrents (i.e. coordination horizontale indirecte), pour diffuser leurs créations ainsi que mettre en avant leur savoir-faire sur Facebook et Whatsapp par exemple (une minorité ne le fait pas pour éviter le plagiat de la part de leurs concurrents) (encadré 1).