Les formations géologiques

Le gisement de Trimouns s’articule autour de l’accident talco-chloriteux orienté à environ N10° et à pendage vers l’est. Les terrains précambriens à cambro-ordoviciens constituent le mur de cette faille et les séries paléozoïques supérieures son toit (Fig. I-17). Les terrains seront décrits du mur vers le toit.

Les roches du mur et du toit n’étant que peu minéralisées, on parlera de roches stériles ou de stériles par opposition au minerai talco-chloriteux du gisement.

Figure I-17 : Vision de la zone du permis d’exploitation de Trimouns (a) en photo, et avec (b) les grandes unités géologiques (angle de vue depuis le Pradas). La distinction entre les faciès internes aux séries siluriennes et micaschisteuses n’est pas faite. Le code couleur des faciès lithologiques est celui utilisé par les géologues de l’exploitation.

Les formations du mur

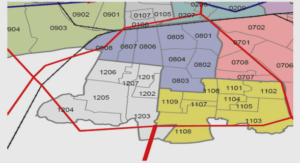

A Trimouns, le mur est constitué des séries migmatitiques, des micaschistes et autres roches associées (Fig. I-18). Ces deux ensembles sont soit séparés par la structure faille 1 (ou F1 – voir chapitre II), soit en contact progressif (sans bande de cisaillement). Les terrains du mur sont situés à l’ouest de l’accident talco-chloriteux (Fig. I-17).

Les migmatites

Cette unité est surtout constituée de migmatites de type diatexite. Nous regroupons également dans cet ensemble les corps métriques de granitoïdes (granites, diorites, leucogranites, pegmatites). Ces roches n’ont visiblement pas été affectées par le métasomatisme et ne sont pas (ou très peu) chloritisées.

Sur la carrière, les migmatites ne sont pas au contact de l’accident talco-chloriteux, en revanche au nord (Pradas, Basqui) et au sud (Salvanière) du site elles sont en contact avec la minéralisation.

Ces roches sont caractérisées par un litage migmatitique, alternance de niveaux leucocrates et mélanocrates (Fig. I-19). Les granitoïdes présents dans cet ensemble sont souvent en contact intrusif dans les migmatites (Fig. I-19).

Pour l’exploitant, ce faciès constitue la roche stable par excellence. Le stade ultime de l’emprise de la fosse de la carrière (le terrain laissé après exploitation du minerai) a les migmatites comme support.

Les micaschistes

Les micaschistes se situent au-dessus de l’ensemble migmatitique (Fig. I-15). Si au nord du massif ils sont très développés (Fig. I-14), à Trimouns il y a seulement 200 à 300 mètres d’épaisseur apparente de micaschistes ; cette série est donc réduite sur la carrière.

Sur la centre de carrière (secteur P2 et P3), ils sont essentiellement séparés des migmatites (à l’ouest) par la structure cisaillante F1 ; ailleurs sur Trimouns, le contact est progressif. Vers l’est, les micaschistes sont au contact des minéralisations talco-chloriteuses.

Ces roches sont globalement composées de quartz, de biotite, de muscovite, de plagioclase, parfois d’andalousite, rarement de grenat, et de minéraux accessoires. Les minéraux tels que la sillimanite et la cordiérite sont absents de ces roches hormis à la zone de transition avec les migmatites.

En fonction des variations de composition et de structures on peut séparer ces roches en quatre groupes.

Les micaschistes sains

Ces roches ne sont pas ou très peu affectées par la chloritisation et sont donc appelées micaschistes sains (ou C/S – voir chapitre II). La circulation de fluide n’a que peu infiltré cette sous unité qui n’est pas marquée par des transformations métasomatiques. Les micaschistes sains peuvent néanmoins contenir par endroit quelques veines de chloritites. Ces roches sont reconnaissables à leur patine ocre (Fig. I-20). Les micaschistes sains sont limités à leur base par la structure faille 1 (F1 – voir chapitre II) à l’ouest ou par les migmatites au nord, et sont suivis des micaschistes chloritisés à l’est. Ils sont quasiment inexistants au nord de Trimouns (Basqui – Pradas) ainsi qu’au sud (Salvanière).

Figure I-20 : Micaschistes sains (ou C/S).

Pour l’exploitant, les micaschistes sains ou « C/S » représentent une zone stable comme les migmatites. Les écailles murs quant à elles sont des obstacles à l’extraction du minerai, celles-ci étant « emballées » dans les minéralisations.

Les micaschistes chloritisés

Ces micaschistes sont ceux affectés par la chloritisation (e.g. Fortuné et al., 1980 ; Parseval, 1992). La présence de chlorite y est notable comparée aux micaschistes sains mais on ne considère pas cette roche comme du minerai, quartz, micas et feldspath étant encore très présents (>50%). Par sa couleur gris/vert propre aux chlorites dont il est constitué, ce faciès se différencie très bien de la roche saine.

Les micaschistes chloritisés se présentent comme une bande d’une épaisseur apparente allant du mètre (au Pradas) à la cinquantaine de mètres (au sud du bossage à Trimouns). Cette bande matérialise un gradient de chloritisation dans les micaschistes (Fig. I-21). La limite inférieure de ce gradient est appelée le front de chloritisation (côté ouest vers les micaschistes sains), et le haut de la série est au contact des chloritites. Dans le chapitre 2, on assimile ce faciès au contact entre les micaschistes (sains/non altérés) aux chloritites.

Figure I-21 : Vue des micaschistes chloritisés/gradient de chloritisation.

Pour l’exploitant, ce faciès fait l’objet d’un suivi géotechnique particulier ; de par sa richesse en chlorites, ces micaschistes peuvent constituer des zones de glissement de matériaux appelées glissoirs.

Les micaschistes quartzeux

Ces micaschistes sont proches des micaschistes sains. Ils différent de ces derniers uniquement par leur richesse en quartz (Fig. I-22). Cette composition ne permet pas une altération en chlorite massive ; le gradient de chloritisation (faciès micaschiste chloritisé) est d’ailleurs peu développé à leur contact. Ce faciès est situé au centre de la carrière (secteur P2), il constitue une « avancée » du mur sur le gisement appelée bossage par l’exploitant (Fig. I-18). Ce faciès localisé est dans la suite du manuscrit inclus dans les micaschistes sains. Il est cartographié sur la lithologie détaillée de Trimouns en annexe 2.b.

Pour l’exploitant, ce faciès est qualifié de zone stable, les chloritites en étant absente. Des « glissoirs » (moins stables) de micaschistes chloritisés entourent ce bossage au nord (secteur P1) et au sud (secteur P3).

Les gneiss à silicates calciques

Les Gneiss à Silicates Calciques (GSC) se présentent sous forme de roches boudinées (Fig. I-23a), rubanées (Fig. I-23b), ou plissées (Fig. I-23c). Les niveaux des GSC fortement déformés/boudinés témoignent d’un épisode chaud non anatectique. Contrairement aux GSC dans le reste du massif, ceux de Trimouns ne sont pas forcément situés à la base du Cambro-Ordovicien. Saint Blanquat, (1989) considère les GSC comme « un ensemble inférieur discontinu sous les micaschistes », à Trimouns ils peuvent se trouver associés aux micaschistes sains (base de la série micaschisteuses – Fig. I-15) comme à la base de la minéralisation (chloritites). Les GSC ont donc été affectés par des mouvements tectoniques.

Le rubanement (centimétrique) est constitué de niveaux verts (épidote, clinozoïsite, actinote, diopside et minéraux accessoires), des niveaux blancs (quartz, plagioclase, minéraux accessoires) et des niveaux rouges (biotite voire grenat). La composition peu riche en micas de ces roches est moins propice à une forte altération métasomatique en chlorites (Parseval, 1992).

Les corps de GSC sont plutôt lenticulaires allant rarement jusqu’au décamètre. Leur contact avec les micaschistes est tectonisé notamment au nord (secteur P1) où ils forment une écaille pluri-décamétrique qui est en contact avec la minéralisation chloriteuse.

Pour l’exploitant, ces roches s’apparentent à des roches stériles stables et non chloritisées au même titre que les micaschistes sains.