Les relations anaphoriques temporelles

Types d’anaphores temporelles

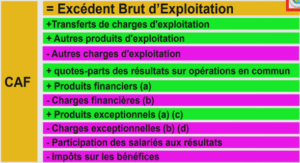

Pour inventorier les catégories syntaxiques qui peuvent entretenir des relations anaphoriques temporelles, Hinrichs 1 distingue trois types de classes grammaticales susceptibles d’exprimer le temps dans un cadre anaphorique : morphème temporel, conjonction temporelle et adverbe temporel. Ces différentes catégories sont représentées dans le tableau suivant : 1 ère phrase → 2ème phrase Morphème temporel Conjonction temporelle Adverbe temporel Morphème temporel Il se déshabilla, entra dans la salle de bain, prit une douche, et se mit au lit. Lorsque Suzanne entra, Pierre partait. Sheila a donné une réception vendredi dernier et Sam s’est saoulé. Conjonction temporelle Ils commandèrent deux salades italiennes et une bouteille de Frascati. Lorsque le garçon apporta le vin, ils remarquèrent qu’ils avaient oublié leurs chéquiers. Lorsque tous les cars sortirent après que le concert fut terminé, il y eut un gros embouteillage. Samedi passé, lorsque le Salon de l’Automobile a débuté, tous les hôtels de Genève étaient complets. Adverbe temporel Ils me conduisirent dans la salle d’opération et me mirent sous narcose. Trois heures plus tard, je me réveillais. Lorsque Mélissa quitta la réception, je venais de rencontrer la femme de ma vie un quart d’heure plus tôt.

Les temps verbaux

Pour la description des temps verbaux d’une manière générale, il faudrait s’attarder sur le système qui les gouverne. Le temps est marqué linguistiquement par des catégories linguistiques variées : suffixe verbal, auxiliaire, adverbe de temps, complément circonstanciel, subordonnée temporelle qui peuvent être exemplifiées par les phrases suivantes : (a)Pierre sortait tous les jours. (b) Pierre était sorti. (c) Alors, Pierre sortit en courant. (d) Hier, Pierre est sorti. (e) Lundi 3 avril, Pierre entra, Marie téléphonait. Moeschler 1 distingue deux types d’approches qui pourraient être adoptées pour la description du système temporel en français : Les approches systémiques qui décrivent l’organisation du système temporel en termes fonctionnels et les approches textuelles qui situent la fonction des temps verbaux relativement à leurs distributions dans les textes et à leurs fonctions sémantiques et énonciatives. C’est ce deuxième type d’approche qui nous intéresse dans le cadre de ce travail, car il privilégie, non pas l’aspect paradigmatique des temps verbaux, mais leurs emplois dans les textes.

Le marquage temporel du verbe

La morphologie verbale apporte des informations en l’occurrence sur le fonctionnement du couple imparfait/ passé simple dans le site anaphorique. L’analyse de Weinrich1 est d’un grand apport pour la description des temps verbaux sur le plan référentiel dans la mesure où elle constitue la prolongation à la fois de la théorie de Benveniste (les temps verbaux s’organisent en deux systèmes renvoyant à deux plans d’énonciation), et celle de Hamburger2 : les temps verbaux sont démunis de toute référence temporelle et consistent en « des signes obstinés » à haut degré de fréquence indiquant une « attitude de locution » (commentaire ou récit) et une « perspective de locution » (rétrospective, prospective ou nulle). La classification obtenue se caractérise par une répartition complémentaire des temps verbaux et résout de manière textuelle la différence entre passé simple (défini comme temps de l’avant-plan et l’imparfait (défini comme temps de l’arrière-plan) opposés sur l’axe de la mise en relief.