Les statistiques sur l’économie, la pauvret et les tendances du revenu national indiquent d’une part que, l’agriculture constitue une des principales activités économiques du pays et assure 80% des emplois dans les zones rurales où vivent la majorité des pauvres et d’autre part que l’insécurité alimentaire y est d’abord un problème de pauvreté d’accès économiques.

Les interventions publiques sur le développement agricole

Les débats sur l’intervention publique dans le secteur agricole n’ont pas échappé aux effets de mode. L’intervention publique était légitime par elle-même dans les années 60 et 70. Dans la plupart des pays africains, la majorité de la population est essentiellement rurale. C’est aussi en zone rurale que l’on trouve le plus grand nombre de pauvres. Le lien entre politique agricole et lutte contre la pauvreté est donc évident, et la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire a toujours été naturellement placée au cœur des politiques agricoles de la plupart des pays ouest africains (Cuzon, 2002).Ainsi, l’ancien modèle des finances rurales développé dans les années 60 et 70 dans les pays en développement était fondé sur les préoccupations des pouvoirs publics de faciliter l’accès du monde agricole aux techniques de production qui permettent d’accroître les rendements et la productivité du travail agricole (Morvant-Roux, 2008). L’objectif était la promotion du développement agricole par la modernisation de l’agriculture. L’approche privilégiée a pris la forme d’une intervention des États par l’intermédiaire des banques publiques de développement et des bailleurs de fonds. Ces politiques d’accompagnement de l’activité agricole ont permis dans les premiers temps et dans de nombreux pays en développement un accroissement à un rythme soutenu de la production et de la productivité agricole (Griffon, 2007). Encore faut-il relativiser la notion d’accroissement dynamique de la production. Ceci se manifestait surtout sur les marchés des cultures d’exportation (coton, cacao, haricot vert, etc.), qui, justement, avaient fait l’objet des mesures qui viennent d’être évoquées, parce que c’étaient les produits dont les consommateurs des métropoles avaient besoin et pour lesquels, par conséquent, des politiques de croissance de la production paraissaient justifiées. Bien que les cultures vivrières destinées aux consommateurs des pays producteurs aient su profiter de ces interventions, elles avaient fait l’objet de beaucoup moins d’attention. Puis le mécanisme s’est enrayé. La faible efficacité routinière des administrations et des offices publics combinés à l’endettement de l’État a généralement débouché sur des coûts de fonctionnement beaucoup trop élevés pour le budget de l’État et sur des déficits publics insoutenables. Les institutions de Bretton Wood ont imposé une réduction drastique des dépenses de l’État, notamment dans l’agriculture, et une libéralisation du secteur.

Des interventions publiques peu efficaces ?

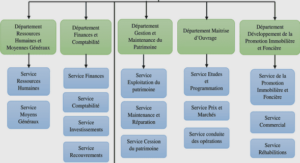

Dans les pays africains, on constate un décalage souvent important entre les politiques affichées (c’est-à-dire celles qui transparaissent à la lecture des lois, décrets et différents instruments de la réglementation publique) et les politiques effectivement mises en œuvre. Plusieurs auteurs soutiennent que dans les pays en développement la multiplication des institutions chargées d’infléchir le développement agricole dans le but de l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs agricoles s’est rarement révélée opérationnelle (Egg et Grégoire, 1992 ; Coste et Egg, 1994 ; Hayami et Ruttan, 1998). La logique interventionniste a largement été critiquée du fait de son incapacité à tenir compte des réalités, de son coût et finalement de son inefficacité face aux besoins réels (Morvant-Roux, 2008). La dispersion des efforts à travers de trop nombreux services administratifs n’a pas toujours permis aux pouvoirs publics d’intervenir à bon escient et les agriculteurs n’ont pas souvent reçu les appuis dont ils avaient besoin aux moments les plus opportuns. D’après Asche (1994), on a au contraire assisté le plus souvent à l’émergence et au renforcement d’une classe de fonctionnaires bureaucratiques, peu au fait des réalités agricoles concrètes, et dont les moyens d’intervention sur le terrain n’ont pas toujours été à la hauteur des ambitions affirmées. Le budget de l’État destiné à l’agriculture, consacré pour l’essentiel aux salaires et dépenses de fonctionnement, n’est parvenu que pour une faible part dans les mains des agriculteurs.

Trop souvent confinée dans ses laboratoires et stations expérimentales, la recherche agronomique n’a apporté que des réponses très partielles aux problèmes réels et concrets des agriculteurs. La priorité fréquemment accordée à la sélection de variétés ou races à haut potentiel génétique s’est traduite par la nécessité de mettre au point des « paquets techniques » sophistiqués et coûteux, exigeants en intrants d’origine industrielle, mais rarement appropriés aux conditions socio-économiques des agriculteurs agricoles. Les services de vulgarisation agricole organisés de façon hiérarchique et autoritaire n’ont disposé le plus souvent que de normes techniques inadaptées à la diversité des conditions de production et n’ont pas été capables de fournir aux scientifiques les thèmes de recherche qui auraient pu répondre davantage à leurs préoccupations. Le cloisonnement des responsabilités entre les services de recherche et de vulgarisation et la méconnaissance des réalités socio-économiques paysannes dont font encore preuve de trop nombreux ingénieurs agronomes et techniciens agricoles sont de plus en plus dénoncés, de nos jours, comme étant à l’origine des erreurs commises en matière technologique (Dufumier, 1996).

Les critiques relatives aux organismes de financement ont été l’œuvre de plusieurs auteurs (Lecaillon et Morrisson, 1985 ; Dufumier, 1996; Bethemont et al., 2003, etc.).

Selon ces différents auteurs, l’échec de nombreux projets de développement agricole est dû à l’incapacité des institutions étatiques à définir des objectifs clairs et à anticiper l’aide exogène qui devrait, selon une logique de développement endogène, représenter une mesure d’accompagnement et non pas la source principale de l’intervention.

Les banques ou caisses nationales de crédit agricole mises en place pour répondre aux besoins de financement des exploitations ont presque toutes éprouvé de graves difficultés financières pour poursuivre leurs activités. Beaucoup incriminent l’insuffisance du taux de recouvrement de leurs créances. Destinées à fournir aux paysans les prêts qui leur étaient nécessaires pour acheter le matériel ou les intrants indispensables à la production, ces institutions n’ont pas toutes su répondre aux besoins effectifs des producteurs et n’ont pas fait preuve d’une souplesse suffisante pour s’adapter aux conditions aléatoires de l’activité agricole. Nombreux sont les organismes de crédit qui, par crainte de détournements, n’ont accordé leurs prêts que moyennant des règles très strictes quant à leurs conditions d’utilisation, pour des cultures ou des élevages très spécifiques, et pour l’achat de biens ou services dont la nature et l’emploi devaient être soigneusement précisés à l’avance. De peur que les fonds ne puissent être utilisés à d’autres fins que celles pour les quelles les prêts étaient octroyés, les agences officielles de crédit ont longtemps hésité à avancer de l’argent aux agriculteurs et ont préféré leur fournir directement les biens et services en question, quitte à exiger un remboursement en nature au moment des récoltes. Le problème est que les exploitations familiales géraient, quant à elles, des systèmes de production qui incluaient des activités autres que celles pour lesquelles des crédits étaient accordés, et ne différenciaient pas nécessairement les comptes de leurs exploitations et ceux de leurs agriculteurs. Les prêts publics ne furent donc pas toujours adaptés aux variations de leurs flux financiers et à la situation de leurs trésoreries. Les difficultés de gestion, et les lenteurs administratives inhérentes à ces modalités de prêts et de recouvrement ont, par ailleurs, très souvent occasionné des retards dans la livraison des intrants et dans le paiement des soldes à la récolte. C’est peut-être l’une des principales raisons qui obligent de nombreux chefs d’exploitation à continuer fréquemment d’avoir recours aux usuriers, qui prêtent à des taux beaucoup plus élevés, mais offrent davantage de souplesse dans l’attribution des prêts et les modalités de remboursement (Asche, 1994).

De l’intervention sous forme de projets aux lourds endettements des États

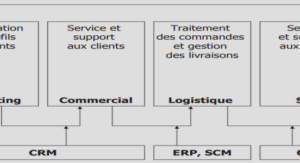

Les projets de développement agricole prirent des formes très variables selon les objectifs qui leur furent assignés. Nombreux furent les projets sectoriels destinés à l’accroissement d’une ou de quelques productions particulières (café, cacao, oléagineux, viande bovine, etc.) et pris en charge par des « sociétés de développement » spécialisées. De tels projets ont obtenu parfois d’excellents résultats grâce à l’intégration des exploitations agricoles dans de véritables filières nationales de production, transformation et commercialisation des produits. Les projets de production cotonnière en Afrique soudanienne s’inscrivaient aussi dans ce cadre. Une compagnie, Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT au Mali), Société Burkinabè des Fibres et Textiles (SOFITEX, au Burkina), prit la responsabilité de toutes les opérations situées en amont ou en aval de la production agricole. L’objectif essentiel de la compagnie était d’assurer la continuité des flux physiques et financiers. Par le biais de l’intégration verticale, les exploitants furent assurés de pouvoir acheter à crédit les intrants nécessaires à la production et de vendre leur récolte au même organisme à un prix fixé à l’avance.

Là aussi, des problèmes d’organisation se sont posés. Les filières organisées par l’État furent parfois très difficiles à gérer de façon centralisée, avec de gros problèmes en matière de logistique et de trésorerie. Les chocs liés à la crise pétrolière et la sécheresse ont montré les limites de ce modèle de production. A cela s’ajoutent les importants déficits liés à la chute des cours des matières premières et les nombreuses défaillances des États dans la gestion et l’utilisation de la rente issue des filières d’exportation (Dieye, 2008).

Les camions par exemple, dont l’usage était réservé exclusivement à une seule filière de production, furent contraints fréquemment de rouler à vide, ou de n’être remplis qu’à un faible pourcentage de leur capacité, du fait de devoir assurer la fourniture des intrants ou la collecte des produits jusqu’aux plus petits villages. La quasi-simultanéité des différentes opérations (agricoles ou commerciales) relatives à une même culture fit que les « sociétés de développement » eurent des flux financiers qui présentaient des oscillations considérables, avec des périodes de déficit de trésorerie qui succédaient à des périodes au cours desquelles les liquidités étaient abondantes. Il se créa alors des retards au niveau de la livraison des intrants, de la récolte des produits et du paiement des récoltes. Pour palier à ces difficultés, de nombreuses sociétés de développement se sont vues obligées de s’intéresser à d’autres productions que celles pour lesquelles elles avaient été initialement conçues. Très vite se posèrent des problèmes d’intégration des diverses activités agricoles au niveau régional. Des projets de développement régional intégré ont donc été financés et mis en œuvre dans le but de mieux organiser la coordination des interventions de l’État au niveau des régions. Des « offices régionaux de développement » furent crées dans de nombreux pays en développement (Burkina Faso, Tunisie, Haïti, etc.) avec parfois des attributions qui débordèrent largement du seul domaine agricole pour concerner aussi l’hygiène, la santé, les transports, l’éducation etc.