2007-2009 : la phase de distanciation

Le travail de distanciation a été opéré par plusieurs techniques complémentaires : la coupure complète entre le chercheur et son terrain, de nouvelles lectures ayant une orientation différente, l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.

Prendre de la distance par rapport à ses terrains d e recherche a signifié pour nous le souhait de rompre notre contrat de travail avec le centre Henri Tudor. En effet, il nous est apparu impossible de poursuivre notre processus réflexif dans le cadre même dans lequel avait baigné notre recherche. Le travail réflexif s’est engagé par une mise à distance des données qui avaient été recueillies. Pendant six mois, nous n’avons pascherché à les travailler. Ces six premiers mois ont été consacrées à d’autres activités, notammentdes lectures s’inscrivant pour la plupart dans le champ de la sociologie du travail et de la communication organisationnelle. Qu’il s’agisse des travaux de Christophe Dejours366, de Danielle Linhart367, d’Alain Ehrenberg 368, de François Dupuy369 ou encore de Michel Foucault370, le choix de ces lectures a été motivé par les traces que nos terrains nous avaient laissé en mémoire. Après cette interruption, nous sommes revenus vers nos données afin de les réexaminer avec un regard non pas « neuf », mais différent. C’est après ces nouvelles analyses que nous avons pu formuler dans sa forme finale notre problématique. Notre question de recherche s’est donc construite progressivement.

Pour résumer nos propos, nous souhaitons insister sur la nature itérative de notre cheminement caractérisé par des mises en lien entrela littérature et nos observations, des rencontres-phares, des périodes d’analyse et d’écritures (et donc de réflexivité intense). Ces dernières ont suscitées des approfondissements, denouvelles hypothèses, et c’est sur cette base que nous avons construit notre objet de recherche. D’ailleurs, ce processus de découverte-construction de l’objet de recherche constitue le propre d’une démarche qualitative : « L’objet de la recherche qualitative se construit progressivement en lien avec le terrain, à partir de l’interaction des données recueillies et de l’analyse qui en est tirée, et non seulement à partir de la littérature sur le sujet, à la différence d’une approche qui serait hypothético-déductive »

Recueil des données

Outre la recherche documentaire qui est intervenue de façon systématique, nous avons mis en œuvre deux méthodes principales de collecte des données de terrain : l’observation au cours d’une immersion complète sur un terrain particulier et l’entretien au cours de différentes recherches-actions. Nous allons revenir sur ces éléments afin de les expliciter en détail.

Une observation participante par immersion complète

L’observation participante a été menée au Centre derecherche public Henri Tudor à Luxembourg de novembre 2002 à juillet 2007.

Le choix du lieu

L’opportunisme n’est évidemment pas le seul élémentqui nous a conduit à mener une observation participante de plusieurs années dans un centre de recherche luxembourgeois, bien que, comme le souligne Jacques Girin, la recherche s’apparente à la navigation et « le bon marin est opportuniste, tenant compte de ce qui se passe, acceptant de se dérouter, faisant parfois demi-tour, saisissant aussi les occasions d’aller plus vite lorsque le vent et la mer le permettent » (Girin, 1989, 2004 : 10, op. cit.). Cette attitude fut notre ligne de conduite dans cette recherche, avec les bénéfices et les aléas qui en découlenta (lréflexivité et la distanciation impliquent un cheminement fortement consommateur de temps).

Notre première exploration de la littérature au cours de notre cursus de DEA, comprenant notamment les lectures des travaux de Jacques Perriault, Serge Proulx, mais aussi l’étude menée par Jean-Claude Baboulin, Jean-Pierre Gaudin et Philippe Mallein372 au sujet du magnétoscope, ont laissé apparaître l’importance des analyses micro-sociales pour appréhender les phénomènes d’appropriation des TIC. Dès lors, plusieurs terrains et objets possibles ont été envisagé, tels que l’analyse de l’appropriation d’un groupware au sein d’une association traitant d’un handicap, l’appropriation d’un logiciel libre dans une entrep rise luxembourgeoise, l’appropriation d’un progiciel de gestion dans une entreprise de sécurité. Ces différentes opportunités ne se sont pas concrétisées car elles ne concordaient pas avec latemporalité de notre recherche. Ce n’est finalement qu’en 2004, lors d’une seconde tentative d’introduction d’un outil de gestion des connaissances, que s’est affirmée l’idée de prendreappui, sur le terrain au sein duquel nous étions déjà acteur.

Le cas du CRP-HT et plus particulièrement du CITI nous est apparu intéressant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un cen tre de recherche orienté vers l’analyse des TIC et de leurs contextes d’implémentation, donc il était pertinent de s’intéresser aux modalités d’appropriation des groupwares par les chercheurs en son sein. Ensuite, le rapport des chercheurs, en tant que travailleurs du savoir, à c es outils nous a semblé un point d’ancrage pertinent compte-tenu de l’existence d’autres analy ses en la matière que nous pourrions rapprocher.

Si nous n’avons pas eu à négocier notre entrée surle terrain, le sujet de la thèse fût l’objet de discussions menées notamment au cours des entretiens annuels d’évaluation du personnel. Nous n’étions donc pas en position d’un chercheur cachant ses activités et observations. D’ailleurs, les dirigeants de la structure nous ont accordé les entretiens que nous avons sollicités afin de mener à bien nos investigations. Notre rôle dans la structure était celui d’intervenant (en qualité d’expert sur les questions de gestion du changement, changement organisationnel et appropriation des TIC) sur différents projets de recherche, rôle coiffé du titre d’ingénieur de recherche. Là se joue la forte imbrication, mais au ssi la distinction entre notre activité de recherche dans le cadre du doctorat et notre activité professionnelle à cette période. Afin de préciser ce point, il est nécessaire de présenter aintenantm le Centre de recherche Henri Tudor, mais aussi son statut et ses orientations à l’époque de notre recherche qui le rapprochait d’un centre de transfert vers le marché. Pour cela nous le resituons dans le paysage universitaire luxembourgeois.

Présentation du terrain de l’observation participante

Nous abordons la présentation de notre terrainvia trois points principaux : le contexte de la recherche publique au Luxembourg, le Centre Henri Tudor et le département CITI.

Le contexte : la recherche publique au Luxembourg

Le développement de la recherche publique au Luxembourg est relativement récent. Le bilan dressé en 1979 par le conseil luxembourgeois pour la recherche scientifique au Luxembourg (CLRS), mentionne le constat suivant : « Le Luxembourg ne possède ni université à cycle complet, ni institut ou laboratoire de recherche proprement dits373 ». Le rapport rédigé par Lione Fontagné en 2004 sur la compétitivité du Luxembourg, fait emonter à 1981 la politique de soutien à l’innovation et à la recherche au Luxembo urg. À partir de 1984, l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche (Luxinnovation), est venue assister les porteurs de projets luxembourgeois en matière de recherche et d’innovation. Mais c’est à partir d’une loi-cadre datant du 9 mars 1987 (voir extraits ci-après) et statuant sur les orientations de la recherche et de l’innovation au niveau national, que la recherche publique a connu un réel essor avec la création de trois centres de recherche publics (CRP) : le CRP Gabriel Lippmann, le CRP Henri Tudor et le CRP Santé. Ces derniers détiennent lesmissions suivantes qui témoignent du lien fort entre la recherche publique et les entreprises luxembourgeoises :

• Art. 11. Dans les domaines d’activités définis par leurs statuts, la mission des CRP est : – de stimuler et d’entreprendre des activités de R&D,

-de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé,

• de conseiller les entreprises lors de la mise en œuvre de technologies nouvelles,

• de favoriser la création de nouvelles activités conomiques,é

• de constituer, de tenir à jour et de rendre acces sible aux intéressés toute documentation utile surles programmes de coopération internationale en matièrede R&D.375 »

Depuis 1999, le Fonds national de la recherche (FNR) soutient des programmes de recherche prioritaires. Une nouvelle configuration du paysage universitaire luxembourgeois s’est déssinée en 2003 avec l’apparition de l’université du Luxembourg. Celle-ci a été créée par l’adoption en juillet 2003 d’une loi portant la création de l’université du Luxembourg comme établissement public d’enseignement supérieur et de recherche comprenant trois facultés (Sciences, Technologie et Communication ; Droit, Économie et F inance ; Lettres, Sciences Humaines, Arts et Sciences de l’Éducation).

Le Centre de recherche public Henri Tudor

Institution originale, le CRP Henri Tudor l’est à t rois titres : par sa vocation de promotion de l’innovation industrielle et du transfert de technologie, par son implication en matière de recherche et développement, mais aussi par son statut à mi-chemin entre le public et le privé. L’activité du CRP Henri Tudor se concentre au moment de notre recherche autour de trois axes de recherche principaux :

• les technologies de l’information et de la communication : le centre a pour but de dégager de nouvelles opportunités de développement pour lesentreprises, tout en maîtrisant la complexité et les risques inhérents aux TIC.

• Les technologies industrielles

• Les technologies pour l’environnement

Le Centre a connu une croissance importante entre les années 2001 et 2007 tant en termes de budget que d’effectifs et de participation à des pr ojets R&D. En témoignent les chiffres suivants extraits des rapports annuels dressés par le CRP.

En l’espace de sept ans, l’effectif et le nombre de projets R&D ont doublé alors que le budget a été multiplié par 2,5. Il faut noter également equle nombre de projets relatifs aux TIC a presque doublé entre 2004 et 2007. Ce type de projets est réalisé principalement au sein d’un département : le Centre d’innovation par les technologies de l’information (CITI). C’est précisément au sein de ce département que nous avons réalisé notre recherche.

Le département CITI

Structure récente, créée en février 2001, le CITIstené de la fusion entre deux laboratoires du CRP-HT : le laboratoire des systèmes d’information et le New Media Group. Cette fusion marque en fait le rapprochement entre deux notions : les systèmes d’information et le multimédia, pour émerger dès lors sous l’appellation « technologies de l’information et de la communication ». Le CITI a également connu une croissance très importante au cours de notre période de référence (2001-2007). En 2007, 116 personnes font partie de la structure contre 52 en 2001. L’organisation de la structure a également évolué, d’une part afin de gérer au mieux l’augmentation de son effectif et d’autre part en r éponse à l’évolution du système de recherche marquée par une réorganisation de la structure CITIet la signature du 4e plan de développement correspondant à un engagement pour la période 2004-2007.

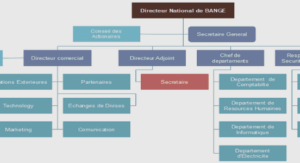

Présentation de l’organisation du CITI de 2001 à 2003

En 2001, le CITI est organisé de façon matricielle autour des notions de pôles de compétences et de secteurs d’intervention. Les pôles de compétences, en regroupant les chercheurs autour d’intérêts et de compétences communes, constituent des « réservoirs de compétences », pour reprendre les termes employés arp la structure, permettant de mener à bien les missions préparées par les secteurs d’intervention pour des acteurs économiques externes. La vocation des secteurs d’intervention consistant à f avoriser le transfert de compétences ou d’innovations. Cette organisation qui marque la dualité de la structure, doit être mise en parallèle avec les missions elles aussi duales du CRP. D’un côté, les pôles de compétences sont orientés vers la communauté scientifique, de l’autre côté, les secteurs d’intervention sont plus proches du marché et des professionnels. Ce type de structureassure des équipes projet mixtes composées à la fois par des chercheurs et par des professionnels n’ayant pas un profil scientifique. Les projets menés sont de natures diverses : projets de détection de niches (appelés également projets de formulation380), projets à vocation de recherche scientifique app rofondie, les projets de transfert de compétences ou de technologies (appelés projetspilotes) et enfin les prestations (opérations ponctuelles ou non, effectuées pour une structure externe). Chaque employé du CITI est donc inséré au sein d’au moins un pôle de compétences ettravaille sur au moins un projet ou une prestation.

Les deux co-directeurs du CITI qualifient eux-mêmesla structure hiérarchique de « plane », c’est-à-dire que chaque employé du CITI a la possibilité de s’exprimer librement et de participer

• des prises de décisions. Néanmoins, les décisionsles plus stratégiques sont prises de façon collégiale par les membres du Groupe de Coordination du CITI (GC CITI). Il s’agit d’un comité restreint regroupant les deux codirecteurs et toutes les personnes chargées d’encadrer au moins une personne de la structure. Ces personnes encadrantes, appelées «coaches », servent d’intermédiaire privilégié entre les employés du TICI et les membres du Groupe de coordination.

379 « Le contrat de performance vise à renforcer les c apacités de gouvernance des établissements de recherche par la mise en place d’un mécanisme de pilotage axé sur les résultats. Établi entre l’État et le centre de recherche,celui-ci s’engage à atteindre les objectifs qui y sont définis (résultats financiers, structurels ou encore d’outputs) ». Source : CRP H enri Tudor, http://www.tudor.lu, rubrique « Documents stratégiques », consultée le 0 2 août 2009.

Ce sont également ces personnes qui sont le plus fréquemment chargées de gérer financièrement les projets et les prestations. Dans ce cadre, elles prennent aussi le titre de « gestionnaire de projet ». Ainsi toute personne employée au CITI peut être amenée à devenir « chef de projet », c’est-à-dire à encadrer une équipe, assurer des tâc hes administratives telles que concevoir un planning ou rédiger des rapports d’avancement par exemple, mais seul un nombre restreint de personnes peut prétendre à la fonction de gestionnaire de projet. Le chef de projet est donc fortement dépendant de son gestionnaire et des décisions stratégiques prises par le Groupe de coordination.