« La vallée », Mecque des entrepreneurs

Au sud de San Francisco il est une petite région (même pas la taille d’un département français), aux contours flous, sans réelle capitale mais dont les villes principales sont San José et Palo Alto, et qui est sans conteste la Mecque des entrepreneurs et des hautes technologies. Les gadgets électroniques que vous utilisez y ont été inventés et ceux que vous utiliserez demain sont en train d’y être développés. Aux côtés des onze mille cinq cent entreprises de hautes technologies présentes sur place, la majorité des grands noms de l’informatique et de l’internet y ont été fondés, ou y ont leur siège. Il s’y crée en moyenne onze entreprises technologiques par semaine, des start-ups comme on dit, ou jeune pousse si l’on préfère être chauvin. Une bonne part coulera rapidement, tandis que d’autres seront rachetées par des grands groupes et qu’une infime minorité d’entre elles deviendront des grands noms du secteur.

Le piège standard, banal, est de traduire Silicon valley par « la vallée du silicone ». Non, non, trois fois non ! C’est de silicium qu’il s’agit ! La technologie reine y est l’informatique, pas les implants mammaires… L’expression de Silicon Valley, ou juste « Valley », comme disent les américains, date de 1971. On la doit au journaliste Don Hoefler, qui fit le rapprochement entre le silicium, indispensable à l’industrie électronique, et le nombre d’entreprises technologiques qui s’y développaient. Quant au terme de « vallée », il est topographiquement tiré par les cheveux, puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une vallée, dans le sens ou un fleuve en serait la ligne directrice, un peu comme la vallée du Rhône.

Comme nous sommes dans cette fameuse vallée au royaume des entrepreneurs, nous ne pouvions éviter d’aller y faire un tour. Un long détour, même, qui nous occupera longuement. Des entrepreneurs, il y en a à la pelle, de l’obscur inventeur au multi-milliardaire. Nous parlerons des plus symptomatiques du lieu, en commençant par celui qui en est devenu l’icône : Steve Jobs.

Steve Jobs, symbole de la Silicon Valley

Il est, d’un côté, un peu paradoxal que Steve Jobs soit devenu une sorte d’icône, celui dont le nom vient spontanément à l’esprit dès qu’il est question d’entrepreneurs. Car, d’une part, ce n’était pas un scientifique brillant. Il n’a, technologiquement, rien inventé. D’autre part, sa réussite, aussi époustouflante qu’elle ait été, ne fut pas plus remarquable que celle de beaucoup d’autres. Sans compter le côté « tête-à-claque » du personnage, sachant se montrer odieux, voire carrément détestable dans ses mauvais jours.

Mais ce qu’il a créé, en plus d’Apple et de nombreuses autres entreprises, c’est un style. Une philosophie. Une personnalité. Son grand rival Bill Gates était techniquement plus pointu et a bâti une fortune bien supérieure. Pourtant, il n’a jamais eu l’aura médiatique de Jobs. L’un était plutôt taciturne là ou l’autre piétinait codes et conventions sociales. Quand Gates faisait progresser pas à pas son entreprise, Jobs prenait des paris audacieux. C’est sa touche de folie qui l’a fait entrer dans l’histoire. D’ailleurs, l’une de ses citations les plus célèbres n’est-elle pas « soyez insatiables, soyez fous » ? Une phrase tellement célèbre qu’elle est devenue le crédo de l’entrepreneuriat en général.

Assez bavardé, il est temps de découvrir qui était cet étrange milliardaire à tête de hippie, qui passait de longues semaines sans se laver, faisait des régimes à base de carotte… et n’en a pas moins bousculé le monde de l’entreprise.

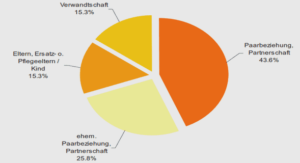

Steven Paul Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco. Son père est un étudiant d’origine syrienne et sa mère une américaine d’origine suisse. Le problème est qu’ils ne sont pas mariés et que la famille maternelle, à cheval sur la religion, menace sa mère de la déshériter si elle épouse ou élève un enfant avec un musulman. Alors, elle se met à la recherche d’une famille adoptive pour son fils. Bébé, il est adopté par Paul et Clara Jobs, qu’il considèrera toujours comme ses vrais parents.

Une enfance assez banale et une scolarité sans éclat. On est, pour l’instant, plus proche de l’américain moyen qu’a longtemps été Henri Ford que d’un génie précoce à la Edison. Adolescent, il s’intéresse à l’électronique et se lance dans divers bricolages, mais sans qu’il n’en sorte rien qui ne mérite la peine d’être mentionné. Il intègre le cercle des explorateurs de Hewlett-Packard, un centre de débats et d’échanges sur l’électronique et l’informatique avec des ingénieurs de la prestigieuse entreprise. Culoté, il entre en contact avec William Hewlett qui lui passe des pièces pour son bricolage et lui offre un emploi d’été sur les chaînes de montage de l’entreprise.

Nous aurons l’occasion de reparler, dans la partie qui va suivre, de Hewlett-Packard. L’entreprise et ses deux fondateurs ont eu un rôle déterminant dans le développement de la Silicon Valley, et beaucoup des grands noms de l’informatique ont été, de près ou de loin, en relation avec l’entreprise ; Jobs n’est qu’un exemple parmi d’autres.

C’est à cette époque qu’il rencontre Bill Fernandez et un autre Steve, nommé Wozniak. Tous deux, surtout le second d’ailleurs, auront quelques années plus tard un rôle clé dans le développement d’Apple, palliant au manque de connaissances techniques de Jobs. Pour l’instant, cette bande d’inventeurs en herbe s’amusent et magouillent plus qu’ils ne créent réellement d’entreprise. Par exemple, ils fabriquent et vendent des « blue box », c’est-à-dire des appareils permettant de téléphoner gratuitement ; en un mot de frauder les compagnies téléphoniques. Même si l’aventure tourne court, Jobs dira plus tard que cette expérience fut le prémisse d’Apple.

Puis vient le temps des études supérieures à Reed College, à Portland, soit au nord de la Californie. À cette époque, il fréquente les milieux alternatifs, une bande de joyeux hippies qui ne fumaient certainement pas que des choses légales, adeptes d’hindouisme et de spiritualité orientale. Il devient végétarien, se lave de plus en plus épisodiquement, mène une vie de bohème. Il expérimente diverses drogues et affirmera plus tard que cette expérience fut extrêmement enrichissante. Comme pour tacler son éternel rival, il ajoutera que si Bill Gates s’était lui-aussi éclaté le ciboulot à l’aide de substances prohibées, il aurait eu un esprit plus jeune et ouvert… Mais il s’ennuie. Ses parents se saignent aux quatre veines pour lui payer des études, mais lui s’ennuie. Alors, il suit seulement les cours qui lui plaisent et tant pis pour le reste. Notamment un cours de calligraphie dont il dira plus tard que, grâce aux connaissances acquise à ce moment, le Mac a eu des polices beaucoup plus variées. Et, rajoute-t-il un brin vaniteux, comme Microsoft n’a fait que copier Apple, la police de tous les traitements de texte s’est trouvée enrichie par ces fameux cours de calligraphie.

À vingt ans, il plaque les études, revient chez ses parents et décroche un emploi chez Atari, l’un des précurseurs du jeu vidéo (devenue française suite à son rachat par Infogrames, cocorico !). Ça ne se passe, disons, pas toujours très bien. Notamment parce que Jobs, convaincu que son régime végétarien lui purifie le corps, ne se lave plus et que les collègues s’en plaignent ouvertement. Mais c’est au cours de cette expérience qu’il rencontre Ronald Wayne, un futur associé. Petit à petit se tisse la toile qui, il est bien loin de s’en douter, donnera Apple quelques années plus tard.

Il voyage aussi en Inde, chez des « gourous » et pratique diverses expériences spirituelles. Mais il garde cependant les pieds sur terre et revient en Californie. On lui fait miroiter un joli bonus s’il parvient à diminuer le nombre de puces d’un circuit imprimé. Lui sèche, alors il fait appel à son copain Steve Wozniak. Celui-ci travaille chez Hewlett-Packard (encore eux !) mais accepte d’aider son ami sur son temps libre. Le marché est que si Wozniak parvient à résoudre le problème, ils se partageront les gains, cinquante-cinquante. Ingénieux, Wozniak y parvient. Jobs partage son bonus. De longues années plus tard, il apparait que le bonus touché par Jobs était bien plus élevé que ce qu’il a partagé avec son « ami ». La réputation parfois sulfureuse et pas toujours élégante de Jobs ne vient pas de nulle part…

Dans l’image d’Épinal de l’entrepreneur américain, il y a un garage. Puisque les américains sont très friands de voitures (merci Henri Ford), ils sont tout autant friands de garage où les garer. Et, quand on commence à bricoler sa petite invention, on évite de le faire dans le salon sinon madame vitupère, alors c’est dans le garage que ça se passe. Apple ne fait pas exception à la règle et à même aidé à forger la légende des garages californiens où sont nées de futures multinationales. Apple est donc créée le premier avril 1976 à Los Altos, en pleine Silicon Valley, dans la maison des parents de Steve Jobs et, plus précisément, dans le garage. Etrange, déjà, ce nom d’Apple pour une entreprise destinée à fabriquer des ordinateurs, et le doute subsiste toujours quant au pourquoi d’une telle dénomination sociale. Diverses explications ont été avancées. La référence à newton, déjà, qui se serait pris une pomme sur la tête et – eurêka ! – en aurait déduit la loi de la gravité (le premier logo représentait Newton sous son pommier). Ou alors il s’agirait d’un clin d’œil à Apple Corps, la maison de disque des Beatles, ou aux nombreux vergers de la région. La rumeur court aussi que Jobs aurait voulu figurer dans l’annuaire avant Atari, ce qui limitait les choix possibles. Enfin, si l’origine du nom fait débat, le fait est là. Apple est créé par un trio : Steve Jobs et Wozniak associés à Ronald Wayne, l’ainé de la bande du haut de ses quarante et un ans. Wayne possédait dix pourcents des actions d’Apple, qu’il revendit l’année d’après pour huit cent dollars. En effet, l’entreprise s’était endettée et, étant le plus âgé et le seul de la troupe à posséder un capital substantiel, il craignit que les créanciers ne se tournent vers lui en cas de faillite. En 2015, ses dix pourcents de parts auraient pu lui rapporter autour de cinquante-huit milliards de dollars…

Le premier ordinateur d’Apple, sorti en 1976, fut le Apple I. Appareil très rudimentaire, il ne fut écoulé qu’à environ deux cent unités au prix de six cent soixante-six dollars soixante-six, soit environ deux mille euros d’aujourd’hui. Ce n’est pas le fiasco, mais pas le jackpot non plus. Le jackpot, celui qui fera la fortune et la renommée d’Apple, arrive l’année d’après soit, comptez avec moi, en 1977. C’est un ordinateur qui ressemble à ce qu’est un ordinateur aujourd’hui. On ne va pas s’étendre sur les modalités techniques de l’appareil, les geeks iront lire des livres spécialisés. Regardons plutôt l’aspect entrepreneurial.

Dans ces premiers ordinateurs, Jobs n’est pas pour grand-chose sur le plan technique. C’est Wozniak qui est à la manœuvre. Jobs, lui, gère l’organisation, le marketing et les embauches. Comme l’Apple II est produit à grande échelle, le garage des parents ne suffit plus. Il faut investir, trouver des fonds. C’est Mike Markulla, un capital-risqueur (c’est-à-dire un investisseur spécialisé dans les start-ups) qui, flairant le potentiel d’Apple et charmé par Jobs, apporte les fonds nécessaires au développement de l’entreprise. Son flair ne l’a pas trompé. Quelques années plus tard, en 1980, Apple est introduite en bourse pour lever plus de fonds. C’est la plus grosse introduction en bourse depuis Ford en 1956. Le cours bondit de trente pourcents le jour de l’introduction. Jobs, vingt-cinq ans, possède une fortune estimée à deux cent millions de dollars (des dollars de l’époque, en dollars d’aujourd’hui ce serait bien plus…). En plus d’être riche, il est adulé comme une sorte de nouvel Edison et roucoule bientôt dans les bras de la Joan Baez. La vie est belle sous le soleil de Californie !

Apple continue sur sa lancée. Le projet Lisa occupe l’entreprise. Mais il s’enlise, patine et ne convainc pas Jobs qui se lance dans un autre projet : le Macintosh. Alors s’installe une sorte de rivalité, au sein même de l’entreprise, entre les équipes de Lisa et de Macintosh ; avec un Steve Jobs qui ne montre pas toujours un grand esprit d’équipe avec l’ensemble de l’entreprise. Il nomme l’équipe Macintosh « les pirates » alors que le reste d’Apple est désigné d’un dédaigneux « la marine ». On trouve, et on retrouvera souvent, le côté Mr Hyde du personnage. Cassant, tyrannique, menant ses troupes à la baguette, virant qui lui déplait d’un claquement de doigts, pas toujours porté sur l’honnêteté et prenant franchement la grosse-tête. Il fait fabriquer à ses employés des T-shirts où est écrit en gros « je travaille quatre-vingt-dix heures par semaine et j’aime ça ! ». Un jour que François Mitterrand était en visite aux Etats-Unis, sa femme Danielle visitait une usine Apple. La technologie l’intéressait peu et elle se souciait du sort des employés, de leurs droits syndicaux, de leurs paies et horaires de travail. Jobs, agacé, répondit que si elle était si préoccupée elle pouvait venir travailler avec eux pour alléger leur tâche. Ce que le traducteur, diplomate, traduisit en assurant à la première dame que Mr Jobs lui était reconnaissant de se montrer préoccupée du sort des employés… D’ailleurs, précisons-le au passage, Jobs n’a jamais été francophile. Plutôt francophobe, d’ailleurs. L’Hexagone était à ses yeux « ce pays toujours en grève aux technologies d’il y a vingt ans ». Mais mettons-ça sur le compte de son caractère de cochon, si tout le monde devait s’offusquer des piques reçues par Jobs, on ne s’en sortirait pas. Jobs, pourtant, a besoin d’être épaulé à la tête de l’entreprise. En 1983 il débauche John Sculley, alors à la tête de Pepsi. La phrase de Jobs appartient à la légende « tu préfères vendre de l’eau sucrée toute ta vie, ou avoir une opportunité de changer le monde ? ». Sculley était une prise symbolique, qui représentait bien l’esprit de l’entreprise. En effet, il avait dirigé Pepsi, le Petit poucet face à l’ogre Coca Cola. Et c’est ainsi que se voyait Apple : l’épine dans le pied d’IBM, mastodonte de l’informatique de l’époque. D’ailleurs, la publicité accompagnant le lancement du Macintosh est révélatrice de cet état d’esprit. Réalisée par Ridley Scott, on y voit une lanceuse de poids envoyer un marteau qui brise un écran symbolisant la domination d’IBM. Le spot se termine sur cette phrase, qui appartient elle aussi à la légende d’Apple et de Jobs « Le 24 janvier, Apple Computer lancera le Macintosh. Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984 ». La référence au roman 1984 de Georges Orwell est directe. L’année 1984 ne sera pas comme le roman, car Apple brisera le monopole d’IBM et libérera l’Humanité de l’emprise que cette société avait sur elle, rien de moins !

C’est un triomphe médiatique. Pourtant, en termes de ventes, même si le Macintosh s’écoule bien, ce n’est pas le succès espéré. Jobs moissonne la gloire médiatique, mais tout n’est pas rose pour autant. La complicité des débuts avec John Sculley vire à l’affrontement. C’est la guerre des chefs à la tête d’Apple et l’un des deux doit partir. Jobs, qui est actionnaire minoritaire suite aux augmentations successives du capital, n’a plus la confiance du conseil d’administration. Son caractère soupe-au-lait et son management tyrannique lui ont mis à dos pas mal de monde. On lui propose un poste de « réflexion planétaire » loin du centre décisionnel et dans un bureau appelé Siberia. Une évidente provocation pour un égo aussi fort. Jobs part, ou plutôt est mis à la porte, et chez Apple, on entend plus de soupirs de soulagements que de sanglots.