Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)

Débats historiographiques sud-africains

En cherchant la voix des apprenti.e.s, des subalternes, la lecture entre les lignes des ar-chives nous pousse à s’atteler à deux problématiques intimement liées et profondément débat-tues dans l’historiographie sud-africaine : la violence des dominant.e.s et la résistance des do-miné.e.s. L’esclavage dans la colonie du Cap, et son abolition en particulier, ont longtemps – au moins jusqu’aux années 1980 – été présentés dans l’historiographie comme l’exemple d’un esclavage « doux ». Cette présentation repose sur le discours paternaliste des propriétaires d’es-claves, en d’autres termes sur la métaphore familiale de l’esclave faisant partie intégrante du foyer, que plusieurs historien.ne.s ont pris ou prennent pour acquis. Les travaux de Robert Shell, qui font référence, fustigent ainsi Robert Ross et Nigel Worden, « néo-abolitionnistes naïfs1 », car leurs travaux sur la violence de l’esclavage et sur les résistances des esclaves n’explicite-raient pas ce qui permettrait, selon lui, à l’esclavage de se maintenir dans le temps. D’après lui, les femmes esclaves seraient les premières à accepter cette intégration à la sphère du foyer de leur propriétaire : « Ce sont, de tous les esclaves, [celles] qui avaient toutes les chances de trahir les rébellions d’esclaves. C’était la femme esclave qui venait en courant jusqu’à son pro-priétaire lorsqu’il y avait des “troubles”.2 »

Cette dernière affirmation ne repose pourtant sur aucune preuve empirique. L’on comprend le double enjeu du débat sur la nature intrinsèquement violente ou non de l’esclavage dans la colonie du Cap : la « douceur » de l’esclavage est postulée à partir d’une absence (supposée) de résistances des esclaves ; les femmes esclaves accepteraient le discours paternaliste et, lorsqu’elle est reconnue par les historien.ne.s, la violence patriarcale de l’esclavage. Nous ver-rons que nos archives nous conduiront à remettre en cause le postulat de la « douceur » de l’esclavage, d’autant plus que la résistance des esclaves à celle-ci n’est ni absente ni foncière-ment masculine. Les débats historiographiques portant sur la violence de l’esclavage et sur les résistances souffrent de représentations genrées considérant comme alant de soi. Il s’agit tout d’abord de la question du « déséquilibre du sex-ratio des esclaves » (un nombre de femmes esclaves proportionnellement inférieur à celui des hommes esclaves). L’argument de nombreux historiens (rarement des historiennes) est alors le suivant : pendant le XVIIIe siècle et jusqu’à l’abolition de la traite en 1808, la population d’esclaves souffrait d’un tel déséquilibre, avant qu’il ne disparaisse rapidement à l’approche de l’abolition. Ce déséquilibre du sex-ratio des esclaves expliquerait, selon Robert Shell ou Robert Ross notamment, la violence extrême dont seraient responsables les hommes esclaves, à cause d’un « degré [très élevé] de tension sexuelle1 ». Des historiennes féministes, Patricia van der Spuy, ont remis en cause ces interpré-tations. Les violences, y compris les violences sexuelles, relèvent bien moins d’un sex-ratio déséquilibré que d’un rapport de pouvoir. La déviance postulée des hommes esclaves au XVIIIe siècle (en tant que criminels, alcooliques, voleurs, etc.) est en premier lieu un discours de leurs propriétaires. Les historiens de l’esclavage au Cap ont inventé le topos d’une sexualité mascu-line instinctive, agressive, hétérosexuelle, allant de pair avec une sexualité féminine naturelle-ment passive. Pourtant, la construction de ce sex-ratio des esclaves, quitte à admettre effective-ment son déséquilibre, ne prend aucunement en compte la réalité sociale d’une cohabitation des esclaves et des autres travailleur.se.s dépendant.e.s, à l’image des nombreux exemples d’unions entre esclaves et Khoekhoe. Ce métissage, avéré historiquement, est balayé d’un revers de la main par l’interprétation du sex-ratio. D’ailleurs, les données sur lesquelles reposent ces calculs de sex-ratio des esclaves sont extrêmement peu fiables, surtout pour le XVIIIe siècle. Cette hypothèse sur le déséquilibre du sex-ratio sert en premier lieu à postuler que les femmes es-claves seraient pleinement intégrées au foyer de leur propriétaire, ce qui revient à dire que les femmes esclaves partageraient les conceptions paternalistes de leur propriétaire et qu’elles ne participeraient pas aux phénomènes de résistances à l’esclavage. Le déséquilibre du sex-ratio est l’une des représentations historiographiques qui, parmi d’autres (les femmes esclaves se-raient toutes des nourrices, les femmes colons n’existent que lorsqu’elles sont veuves, etc.), pose un voile sur l’histoire des femmes comme si elles n’y avaient pas participé. En définitive, les débats historiographiques principaux sur l’esclavage reposent sur deux lignes de fractures : la violence ou la douceur de l’esclavage, et les biais de genre faisant disparaître les femmes. Dans les deux cas, nous considérerons que le paternalisme des (ex-)propriétaires d’esclaves est un rapport de pouvoir. L’étude de nos archives montrera que la proximité au quotidien dans un même espace n’abolit pas les rapports de pouvoir. La violence esclavagiste (dont on prouvera l’existence) est fréquemment mobilisée en dépit, ou du fait, de cette proximité des relations. Le paternalisme crée précisément de la distance (du pouvoir) là où elle est physiquement absente (avec la proximité des relations). Une analyse remettant en cause le discours idéologique des propriétaires et des hommes à partir des extraits, des fragments provenant des subalternes, nous amènera donc à démontrer la persistance d’une violence esclavagiste des employeur.se.s contre leurs apprenti.e.s et l’opiniâtreté des apprentis et des apprenties à y résister1.

Les acquis de l’histoire sociale

À l’inverse des discours des employeur.se.s ou des administrateurs coloniaux, les classes subalternes sont absentes des archives a priori, et les fragments de leurs voix plutôt rares. Les groupes dominants pousseront toujours à une désunion, à une séparation, à une marginalisation des initiatives des subalternes, et contrastent avec la centralisation des archives. Le travail d’historien.ne consiste donc en une tentative de rassemblement de voix éparpillées, en une conden-sation de fines particules des luttes individuelles et éclatées des classes subalternes. Inutile de dire que les apprenti.e.s en font partie : notre objectif doit donc être de remettre en avant l’ini-tiative autonome, résistance des apprenti.e.s avant toute autre logique propre aux conditions de production des archives2. Les extraits de jugement peuvent de cette manière être particulière-ment riches, dans la mesure où la parole est toujours donnée à un moment où un autre aux apprenti.e.s, ne serait-ce qu’en tant que témoins. Mais les paroles des apprenti.e.s se présentent alors dans un caractère biographique, individuel, « fragmentaire ». Le rôle de l’historien est justement de les sortir de cet isolement, de les réinscrire dans les rapports de force sociaux3. C’est pourquoi l’échelle microsociologique permet plus facilement d’appréhender l’implication des apprenti.e.s à l’histoire générale de l’apprentissage. En choisissant un seul district rural, celui de Worcester, nous nous proposons de lire cette localité non pas comme un particularisme mais bien comme une modulation particulière de l’histoire globale de la colonie du Cap. Le choix de l’échelle spatiale est aussi le choix d’une échelle épistémologique, qui a ses consé-quences. Nous pensons que l’articulation de l’échelle locale avec l’échelle macrosociologique est ce qui permet au mieux de comprendre un phénomène dans son ensemble. Nous entendons « articulation » ici comme l’idée que l’échelle locale et l’échelle globale s’influent réciproque-ment. Mais l’histoire locale nous semble bien nécessaire pour y lire la voix et y voir les actions des apprenti.e.s. En d’autres termes, nous cherchons à ajouter du concret, du vécu aux phéno-mènes sociaux1.

Mais se pencher sur l’échelle locale ne doit pas nous bloquer à une échelle individuelle et déconnectée du social. Ce que nous souhaitons faire, c’est prendre les groupes sociaux à une échelle locale, se pencher sur les quelques milliers d’apprenti.e.s et d’employeur.se.s dans le district de Worcester, et y mettre en exergue les logiques collectives. Ces logiques collectives sont en effet ce qui construit le social, ce qui sédimente des « structures » bien théoriques si elles ne sont pas comprises intégrées à l’expérience des acteurs et actrices de l’histoire2. Pour cela l’étude des pratiques locales de résistance des apprenti.e.s, la manière dont ils et elles for-mulent leurs logiques d’actions, sont bien plus importantes qu’une théorie pure d’articulations et d’interpénétrations entre elles de structures réifiées. En considérant les dominé.e.s comme des sujets, on les laisse définir leur propre résistance. Ce sont les termes des subalternes qu’il faut retenir pour l’auto-définition de leurs luttes. Le langage savant risque d’appauvrir le sens que les individus donnent à leurs actions et à leur quotidien. Le risque serait de réifier des catégories mobilisées ponctuellement ou tactiquement par les subalternes3.

La définition par le bas des rapports de pouvoir nous permet d’adopter une approche constructiviste et anti-fonctionnaliste des structures sociales. Ce sont les expériences réelles, vécues, l’interdépendance des individu.e.s qui élaborent, qui formulent les rapports sociaux. Les entités sociales (famille, État, classe, sexe, campagne, etc.) ne doivent pas être prises comme des catégories réifiées, mais comme des institutions sociales modifiées par les rapports sociaux4. Le genre, par exemple, est un outil heuristique d’analyse dans le sens où il sous-entend l’existence d’un rapport social entre les sexes (le genre se définit par ce rapport, précisément), ce qui permet de sortir du binarisme naturaliste des sexes et d’expliquer les phénomènes sociaux en termes de rapports de pouvoir5. Les structures sociales existent donc mais sont à historiciser, à particulariser dans le contexte dans lequel elles s’expriment, ou plutôt à replacer dans le con-texte dans lequel les acteurs et actrices les font s’exprimer1.

Nous nous inscrivons donc dans le sillage de l’histoire sociale, dite « histoire par le bas », et qui a eu ses heures de gloire également en Afrique du Sud, surtout dans les années 1980. Ce dont nous pouvons en tirer est la tentative toujours renouvelée de mettre l’accent sur les initia-tives subalternes, sur les résistances et l’inclusion des expériences vécues. La spatialisation ré-gionale ou plus petite encore des travaux « révisionnistes2 », en tant qu’« histoires par le bas », a ainsi permis de renouveler les angles d’approches. Les capacités d’action des classes subal-ternes ne sont pas le seul résultat de structures économiques. Nous partageons donc leur ap-proche refusant les grands récits englobants3. L’histoire révisionniste est cependant en crise depuis les années 1990, et a été dépassée par les approches de l’histoire indépendantes de toute causalité économique, risquant parfois d’appeler néanmoins au relativisme culturel. La fai-blesse majeure du courant révisionniste en Afrique du Sud aura finalement été de s’inscrire historiquement dans une période d’engagement intellectuel intense des dernières années de lutte contre l’apartheid, et de s’être trop pris au jeu de l’empirisme pour contrer le structuralisme sans suffisamment poser le cadre théorie général sur lequel il reposait. Si bien qu’aujourd’hui il se voit accusé d’être structuraliste par les postcolonial studies alors que son ambition première était de s’en départir4… L’histoire par le bas souffre de manière générale d’un déclin généralisé de la discipline historique en Afrique du Sud, à l’instar de domaines historiographiques sur lesquels les historiens révisionnistes ont peu travaillé, telle que l’histoire de l’esclavage5. Il paraîtra peut-être d’autant plus anachronique de raviver cette historiographie, mais gageons que si l’analyse d’une histoire par le bas n’a pas vraiment été envisagée pour la période de l’aboli-tion de l’esclavage, à l’exception peut-être de l’ouvrage de Wayne Dooling6, rien nous interdit de tenter l’expérience en toute rigueur. On pourra y intégrer une perspective de genre, largement mise de côté dans l’historiographie de la colonie du Cap à cette période, hormis le travail fon-dateur de Pamela Scully1.

Nous reprendrons de l’histoire sociale l’intuition des « économies morales2 ». Nous nous attarderons plus longuement en préambule de la troisième et dernière partie de ce travail pour conceptualiser ce que nous entendons derrière cette expression, mais retenons pour le moment qu’elle est le point de référence d’une étude visant à articuler structures et institutions avec le vécu qu’en ont les individu.e.s. Les économies morales sont la modulation locale et incarnée des grands récits macrohistoriques. Elles s’interrogent sur la manière dont les sociétés créent, suppriment, transposent, altèrent et enrichissent les institutions ; elles se demandent inverse-ment dans quelle mesure ces institutions socialement créées sont des ferments de socialisation des individu.e.s. Les économies morales mettent l’accent sur des processus dynamiques, cons-tructivistes, plus que sur la stabilité de structures macrosociales anhistoriques. La période d’ap-prentissage nous interroge sur la manière dont les groupes sociaux se forment et sont en rapport les uns avec les autres, selon quelles variables et dans quelle mesure les individu.e.s cherchent à s’en extirper, à les réutiliser à leur propre compte ou à les corriger afin qu’ils servent leurs propres intérêts. Nous essayerons donc de déterminer les différentes économies morales de l’abolition en fonction des catégories sociales que les rapports sociaux de pouvoir font appa-raître durant les quatre années de l’apprentissage. Déterminer, par exemple, l’économie morale des apprenti.e.s – seulement si ce groupe existe effectivement, c’est-à-dire après avoir montré que ce groupe s’est vu donner une existence par les rapports de force sociaux. Nous analyserons dans un premier temps les structures déterminantes de l’apprentissage, qui semblent s’imposer aux individu.e.s indépendamment de leur volonté (par exemple, l’héritage historique des struc-tures sociales esclavagistes), avant de comprendre dans quelle mesure les individu.e.s repren-nent ou s’attaquent à elles afin de les modifier ou de tenter de le faire (ce qui nous amènera aux thèmes des violences et des résistances). Nous terminerons par l’explicitation du concept d’« économies morales » dans le contexte ainsi développé.

Des fermes organisées par l’exploitation esclavagiste

La répartition de la population

À la fin du XVIIIème siècle, dans l’ensemble de la colonie du Cap, moins de 4% des fermiers et fermières blanc.he.s n’exploitent pas d’esclaves1. Ce fait est d’autant plus marqué dans les régions rurales des districts de Stellenbosch ou de Worcester. Nous ne disposons pas de données sur une telle proportion de non-possession d’esclaves dans le district de Worcester dans les années 1830, mais il y a peu de raisons qu’elle augmente considérablement dans les régions où la population britannique est presque totalement absente. Dans les fermes du district de Worcester, les propriétaires d’esclaves bénéficient du travail de 7 à 8 en moyenne, un chiffre relativement élevé vis-à-vis des autres régions de la colonie au même titre que la campagne du Cap et du district de Stellenbosch.

Les archives des dédommagements reçus par les propriétaires, que nous nous proposons d’analyser, confirment ces données générales. Les 436 propriétaires du district de Worcester revendiquent 3.230 esclaves, soit un peu plus de 7,4 esclaves par propriétaire3. Il semble que le nombre d’esclaves et celui des propriétaires soit légèrement sous-estimé durant la procédure de dédommagements en partie parce les propriétaires dont les esclaves sont en fuite ne reçoivent pas de dédommagements pour lesdit.e.s esclaves. L’administration coloniale britannique a en-trepris dès les années 1810 le recensement de tou.te.s les esclaves dans la colonie, propriétaire par propriétaire1, tout en consignant évidemment les décès et naissances survenus pendant le recensement2. C’est sur cette base, modifiée par le registre des 306 décès et naissances qui ont eu lieu entretemps3, que reposent les dédommagements se déroulant assez rapidement à partir de décembre 1834. À titre de comparaison, en faisant cette fois confiance au recensement com-mandé par le magistrat spécial Thomas Peake aux field-cornets du district de Worcester, ce dernier accueillerait au 31 décembre 1836 3.448 apprenti.e.s4. L’ordre de grandeur est donc sensiblement en prenant en compte une certaine marge d’erreur et le fait que la population des esclaves, puis apprenti.e.s, croît sensiblement depuis l’abolition de la traite. En 1834, à la veille de la période d’apprentissage, la colonie du Cap compte 145.000 habitant.e.s, dont 36.000 es-claves, soit un quart de la population et 6.000 esclaves de plus qu’en 1808. Les régions du Cap, de Stellenbosch et de Worcester représentent alors les deux tiers de ce total5. L’importance de l’esclavage à Worcester est donc assez nette.

Table des matières

Introduction

I. Contexte

A. Le paternalisme esclavagiste dans la colonie du Cap

B. Les changements apportés par les Britanniques avant l’abolition de l’esclavage

C. La période d’« apprentissage »

II. Présentation des sources

III. Partis pris historiographiques

A. Débats historiographiques sud-africains

B. Les acquis de l’histoire sociale

Première partie. Les structures sociales de l’apprentissage

I. Une économie esclavagiste

A. Des fermes organisées par l’exploitation esclavagiste

1. La répartition de la population

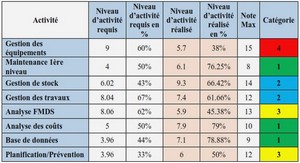

Tableau 1 : Nombre d’esclaves par propriétaire selon la région

Tableau 2 : Évolution de la population de Worcester

2. L’apprenti.e, encore et toujours une marchandise

B. Une économie pastorale en cours d’intégration au commerce mondial

1. La production de la laine

Tableau 3 : Évolution des cheptels à Worcester

2. Le commerce de la laine

II. Entre apprentissage et engagisme

A. La mise sous tutelle des enfants

Tableau 4 : Commentaires du magistrat concernant la mise en apprentissage des enfants

B. Une dépendance commune : l’entretien comme rémunération

III. Matrifocalité et division sexuée du travail

A. Division sexuée du travail

B. Matrifocalité

Deuxième partie. Violences et résistances

I. Les moyens du contrôle social de la main-d’oeuvre

A. La magistrature spéciale : une institution favorable aux employeur.se.s

1. La magistrature spéciale à Worcester

2. Le difficile aboutissement des plaintes des apprenti.e.s

B. La violence physique comme contrôle social

1. Une violence patriarcale

2. Une violence physique justifiée par le magistrat spécial

3. Les peines de coup fouet : la flagellation d’État

C. Prison, travail forcé et remise au travail

1. Les peines d’emprisonnement

Tableau 1 : Condamnations rendues par le magistrat contre les employeur.se.s

2. Le travail forcé

Tableau 2 : motifs des 103 plaintes déposées contre les apprenties

Tableau 3 : motifs des 301 plaintes déposées contre les apprentis

Tableau 4 : Peines infligées aux apprenties (113 condamnations)

Tableau 5 : Peines infligées aux apprentis (312 condamnations)

II. La résistance des apprenti.e.s contre la théorie du « consentement »

A. Les résistances individuelles par le travail

B. Marcher sur de grandes distances

C. S’arroger le droit à la parole

1. Le mutisme imposé des apprenti.e.s

2. La prise de parole comme désaveu d’un « consentement » imposé

Troisième partie. Les « économies morales » de l’apprentissage

I. La formation de la sphère privée

A. La notion d’« économies morales »

B. Textes publics, textes masqués et tactiques des apprenti.e.s

C. Le privé selon l’administration britannique : une tactique de colonisation ouvrant la porte à une connivence des employeur.se.s

D. Le privé selon les employeur.se.s : le Grand Trek comme symptôme

II. Les « économies morales » du travail

A. Le travail comme expérience limite

1. L’astreinte au travail jusqu’à la limite du tolérable pour les apprenti.e.s

2. L’insubordination au travail jusqu’à la limite de l’admissible selon les dominant.e.s

B. La non-homogénéité des intérêts des dominant.e.s et des apprenti.e.s

1. Une économie morale du travail commune qui masque les rapports de pouvoir entre Européen.ne.s

2. Une culture subalterne de la résistance des apprenti.e.s était-elle possible ?

Conclusion

Sources

Table et sources des cartes

Bibliographie