Les nouveaux courants explicatifs du commerce international

Dans le cadre de la concurrence imparfaite, les analyses plus récentes prennent en compte de nouveaux éléments : le rôle des économies d’échelle (externes et internes) et la taille du marché domestique d’une part, la contestabilité du marché et le comportement des firmes et des pouvoirs publics d’autre part. Le rôle de la demande et la taille du marché : Les théories classiques raisonnent en rendement d’échelle constant, ce qui implique que la taille du marché domestique n’exerce pas d’influence sur la spécialisation à l’international. Les travaux de Lancaster et P. Krugman ont montré que la taille du secteur d’activité est un élément essentiel de l’analyse de la concurrence internationale. Les économies d’échelle internes à la firme permettent de réduire la concurrence par la baisse des coûts liée à la croissance du marché. Le marché national peut se trouver dès lors en situation de monopole. Au niveau international, la présence d’autres producteurs étrangers fait de ce marché intérieur un monopole contestable, au sens des marchés contestables de Beaumol (c’est-à-dire un marché sans barrière ni à l’entrée ni à la sortie). Chaque monopoleur national est alors soumis à la concurrence (des monopoleurs étrangers) en termes de prix. Or le prix dépend du coût de production, donc des économies d’échelle, donc de la taille du marché initial domestique. Cette dimension, comme l’existence de règles destinées à favoriser la libre concurrence et le jeu des économies d’échelle liées à la taille du secteur ont pour effet de favoriser les nations à grand marché national, c’est-à-dire qui produisent déjà en grande quantité pour leur demande intérieure. Le comportement des firmes et des pouvoirs publics : Dans les domaines à haute intensité capitalistique (l’aéronautique par exemple) très concentrés, les firmes engagent des dépenses de recherche et développement (R&D) dont la finalité est de développer de nouveaux produits et de réduire les coûts de production. Ces dépenses peuvent être en partie préfinancées par l’État (par exemple aux USA par les commandes militaires du Pentagone à Boeing pour le développement des B1 et des B2). Ces commandes permettent donc de réduire le coût de production et de concurrencer un rival sur un marché extérieur, ce qui rend possible simultanément la réduction de la concurrence et l’augmentation du taux de profit. Cette situation « d’extraction d’une partie des rentes d’oligopole de la firme étrangère » illustre le rôle des pouvoirs publics dans le soutien à la politique commerciale internationale des firmes jugées stratégiques. Face à cette aide, le concurrent Airbus bénéficie à son tour de soutiens publics pour compenser les avantages acquis par Boeing. Ainsi, au-delà de la dotation « naturelle » en facteurs, la capacité concurrentielle à l’international est liée également au rôle des institutions et aux grands choix industriels opérés par l’Etat (ou par les Etats dans le cadre d’Airbus). Dans cette perspective, la construction européenne, l’instauration du marché unique, puis la mise en place de la monnaie unique ont pour effet de renforcer la compétitivité internationale de l’économie européenne et de ses composantes nationales.

Vers une nouvelle économie internationale ?

Au total, l’évolution des théories des échanges internationaux est caractérisée par un glissement de la réallocation des facteurs (permettant un gain de productivité) vers de nouveaux types de gains caractérisés par trois effets : des effets de dimension, de diversification et de concurrence.

Effets de dimension : Le développement des échanges internationaux produit des effets de dimension sur la taille des entreprises, le volume de la production, les coûts de production. Les mécanismes d’économie d’échelle expliquent l’imperfection de certains marchés, tant on observe la constitution d’oligopoles mondiaux restreints ; Boeing et Airbus dans l’aéronautique civile, Microsoft face à Linux et Apple dans les systèmes d’exploitation de la micro-informatique individuelle, Intel opposé à AMD et Motorola dans les microprocesseurs, Sony contre Nintendo – et bientôt Microsoft- dans les consoles de jeux après le départ de Sega.

Effets de diversification : Les effets de diversification se traduisent par un accroissement de la variété du système d’offre proposé au consommateur, soit en termes de diversification de la consommation (spectacle, alimentation…), soit en termes de montée en gamme des produits consommés, progression éventuellement accompagnée d’une hausse des prix. Cette montée en gamme peut traduire à terme la disparition des produits de plus faible qualité ou de technologie obsolète.

Effets de concurrence : Les effets de concurrence montrent la réalité de la concurrence imparfaite avec l’apparition d’oligopoles mondiaux (Boeing et Airbus, NASA et Ariane Espace) voire de position dominante mondiale sur des créneaux bien précis (Microsoft). Sur les marchés domestiques, les firmes insérées dans le commerce mondial détiennent souvent des positions dominantes sur leurs marchés (Fiat en Italie, PSA-Renault en France, etc.). L’ouverture des marchés à la concurrence accroît leur contestabilité et dans un premier temps accroît le nombre d’offreurs, simultanément à la baisse des prix.

Les impacts des mesures protectionnistes

L’imposition d’un droit de douane entraîne : une perte pour les consommateurs locaux qui découle de la hausse du prix et de la baisse de la consommation; un gain pour les producteurs locaux qui découle de la hausse des prix et de l’augmentation de la production locale et une augmentation des recettes pour le budget de l’Etat. L’effet total est une perte pour l’économie parce que la perte des consommateurs est supérieure à la somme des recettes générées par le droit de douane et du gain des producteurs.

L’imposition d’une taxe à l’exportation entraîne : une perte pour les producteurs locaux à cause de la baisse du prix sur le marché local ; un gain pour les consommateurs locaux à cause de la baisse du prix et de l’augmentation de la consommation et une augmentation des recettes pour le budget de l’Etat. L’effet total est une perte pour l’économie parce que la perte des producteurs est supérieure à la somme du gain des consommateurs et des recettes budgétaires générées par la taxe.

L’imposition d’un contingent (quota à l’importation) entraîne l’existence implicite d’un droit de douane équivalent à ce contingent. Mais, l’effet total sur l’économie sera fonction de la disposition de la rente (différence entre le prix domestique et le prix du bien sur le marché mondial) que crée l’existence du contingent. Comparativement à un droit de douane, l’effet total sera une perte plus importante si la rente est capturée par l’étranger. En général, il est fort probable que même dans le cas où la rente serait capturée par le gouvernement local grâce à un système de vente aux enchères des droits d’importations, la perte pour l’économie résultant d’un contingent sera plus importante que celle résultant d’un droit de douane puisque les coûts administratifs liés à la gestion d’un contingent et du système de vente aux enchères sont supérieurs à ceux liés à la gestion d’un droit de douane.

Théorie de l’économie politique de la protection

L’hypothèse centrale de cette théorie est que les mesures prises dans le cadre de la politique commerciale (protectionnisme ou bien de libéralisation) sont avant tout des mesures de redistribution ou de transfert prises par des décideurs politiques. Certains groupes vont chercher à bénéficier de ces transferts ou de ces rentes. Ainsi, ces mesures créent des activités « profitables » bien que non productives au sens direct de ce terme. Dans ce modèle d’économie politique, l’homme politique a pour objectif son élection et il cherche des ressources. Il pourra obtenir le soutien d’un ou plusieurs lobbies en fonction notamment de sa position en matière de politique commerciale. Les lobbies se décideront à soutenir un candidat en fonction de trois paramètres : probabilité que le candidat soit élu, retombées du programme électoral du candidat élu, le coût en argent et en temps que la campagne électorale représente pour chaque groupe de pression. Le candidat arbitre entre sa position en matière de politique commerciale et sa probabilité d’être élu. Il ne doit pas apparaître trop inféodé aux groupes de pression sous peine de perdre des voix. Quant aux lobbies, leur pouvoir se révèle inégal. Certains aux intérêts concentrés se mobiliseront plus facilement, le partage de bénéfices élevés compensant le coût de mobilisation pour convaincre le candidat. En revanche, les consommateurs dont le bénéfice par consommateur est moins élevé se mobiliseront moins facilement. L’incertitude peut également jouer sur les capacités de mobilisation des groupes.

L’ouverture des économies génère une incertitude sur la répartition des coûts et des bénéfices favorisant le statu quo.

A côté de ces arguments théoriques, il y a ensuite les arguments pragmatiques. En effet, la réalité «impose» parfois des mesures protectionnistes.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE L’INTEGRATION

REGIONALE ET LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES

INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE

PREMIER CHAPITRE : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE L’INTEGRATION

REGIONALE

Introduction du premier chapitre

SECTION I : LE LIBERALISME

1.1 Les théories classiques de la dotation de facteurs

1.1.1 Adam Smith

1.1.2 David Ricardo

1.1.3 Heckscher, Ohlin et Samuelson

1.1.4 Remarque

1.2Les nouveaux courants explicatifs du commerce international

1.2.1 Le rôle de la demande et la taille du marché

1.2.2 Le comportement des firmes et des pouvoirs publics

1.3 Vers une nouvelle économie internationale ?

SECTION II : LE PROTECTIONNISME

2.1 Les pratiques protectionnistes actuelles

2.1.1 Les barrières tarifaires

2.1.2 Les barrières non tarifaires

2.1.3 La protection financière et monétaire

2.2 Les impacts des mesures protectionnistes

2.3 Les arguments théoriques

2.3.1 Théorie de l’échange inégal

2.3.2 Théorie de la protection dans le cadre des industries naissantes

2.3.3 Théorie de la protection douanière

2.3.4 Théorie de l’économie politique de la protection

2.4 Les arguments pragmatiques

2.5 Définition de l’intégration régionale

2.6 Les théories de l’intégration régionale

SECTION III : LES AVANTAGES DE L’INTEGRATION REGIONALE

3.1Les critères d’évaluation

3.2Avantages de l’intégration régionale

3.2.1 Création et déplacement des courants d’échanges

3.2.2 Effets sur les économies d’échelle et la concurrence

3.2.3 Augmentation des investissements

3.2.4 Mécanisme permettant d’assurer le respect des engagements pris

3.2.5 Renforcement du pouvoir de négociation

3.2.6 Implications pour la sécurité et les conflits

3.2.7 Effet positif sur la croissance

SECTION IV : LES COUTS DE L’INTEGRATION REGIONALE

4.1Les moins values budgétaires

4.2Délocalisation de la production

4.3L’appartenance régionale multiple

4.3.1 Avantage ou inconvénient ?

4.3.2 Les enjeux économiques de l’appartenance multiple

4.3.3 Impératifs d’adaptation à l’appartenance multiple

4.4L’appartenance régionale multiple dans le cas de la SADC et du COMESA : le cas de

Madagascar

4.4.1 Etude du comité technique et économique de l’UA

4.4.2 Etude du CREAM

4.5La problématique de l’intégration économique africaine

Conclusion du premier chapitre

DEUXIEME CHAPITRE : LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES

Introduction du deuxième chapitre

SECTION V : L’INTEGRATION A TRAVERS LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES

REGIONALES

5.1Les « blocs commerciaux » dans les pays industriels

5.2Les « blocs commerciaux » dans les pays en développement

5.3Régionalisme contre multilatéralisme

5.4Vers la fragmentation du système commercial international ?

5.5D’une intégration à l’autre

5.5.1 Zone de libre Echange

5.5.2 Union Douanière

5.5.6 Marché commun

5.5.6 Union économique et monétaire

SECTION VI: L’INTEGRATION REGIONALE DANS L’OCEAN INDIEN : (COI ET IOR ARC)

6.1 La Commission de l’Océan Indien (COI)

6.1.1 Présentation et pays membres

6.1.2 Structures

6.1.3 Programmes et objectifs

6.1.4 Projets clôturés ou en cours de clôture

6.1.5 Projets en cours de démarrage et/ou d’instruction

6.1.6 Programme Régional Intégré de Développement des Echanges (PRIDE)

6.1.7 Relation avec d’autres organisations régionales

6.1.8 Financement

6.1.9 Particularité et conclusion

6.2 Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR ARC)

6.2.1 Présentation

6.2.2 Pays membres

6.2.3 Programmes et objectifs

6.2.4 Structures

6.2.5 Le financement

6.2.6 Particularité et conclusion

6.3 Accords de partenariat économique (APE)

6.3.1 La nécessité de changement

6.3.2 Les thèmes de négociation

6.3.4 Conclusion

SECTION VII : L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE ORIENTALE (COMESA)

7.1Présentation

7.2Les pays membres

7.3Structures

7.4Programmes et objectifs

7.5Relations avec d’autres organisations

7.6Financement

7.6.1 L’Union Européenne

7.6.2 La Banque Africaine de Développement

7.7Particularité et conclusion : La banque du COMESA

SECTION VIII : L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE AUSTRALE (SADC)

8.1 Présentation

8.2 Les pays membres

8.3 Les structures

8.4 Programmes et objectifs

8.5 Le financement de l’organisation

8.5.1 L’Union Européenne

8.5.2 La Banque Africaine de Développement

8.6 Coopération avec d’autres organisations

8.6.1 Accord entre l’Inde et la SADC

8.6.2 Coopération de la SADC avec le COMESA

8.7 Particularité et conclusion

Conclusion du deuxième chapitre

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE : LES ECHANGES REGIONAUX DE MADAGASCAR, LES

DIFFICULTES ET LES OPPORTUNITES REGIONALES

INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE

Introduction du troisième chapitre

TROISIEME CHAPITRE : LA SITUATION DES ECHANGES MALAGASY DANS LES

COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES

SECTION IX. LES ECHANGES COMMERCIAUX MALAGASY DANS LA COI

9.1Le commerce intra régional de la COI

9.2Plan d’abaissement tarifaire et règles d’origine de la COI

9.3Structure des exportations malagasy vers la COI

9.4Structure des importations malagasy en provenance de la COI

9.5Balance commerciale de Madagascar

9.6Conclusion

SECTION X. LES ECHANGES COMMERCIAUX MALAGASY DANS LE COMESA

10.1Introduction

10.2Règles d’origine du COMESA

10.3Le commerce intra-régional du COMESA

10.4Structure des exportations malagasy vers le COMESA

10.5Structure des importations malagasy en provenance du COMESA

10.6Balance commerciale de Madagascar

10.7Conclusion

SECTION XI. LES ECHANGES COMMERCIAUX MALAGASY DANS LA SADC

11.1Introduction

11.2Le commerce intra régional de la SADC

11.3Les échanges avec la SADC

11.3.1 La destination SADC

11.3.2 La concurrence au sein de la SADC

SECTION XII. IMPACT DES APE SUR L’EVOLUTION DES ECHANGES REGIONAUX

12.1Introduction

12.2Les opportunités

12.3Les risques

12.4Conclusion

Conclusion du troisième chapitre

QUATRIEME CHAPITRE : APPROCHE SECTORIELLE

Introduction du quatrième chapitre

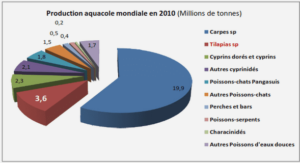

SECTION XIII. LA FILIERE PECHE

13.1Les difficultés et les opportunités régionales de la filière pêche

13.1.1 Introduction

13.1.2 La production et la commercialisation

13.1.3 La concurrence seychelloise

13.1.4 Les points forts et les points faibles

13.2Projets et programmes régionaux

13.3Conclusion

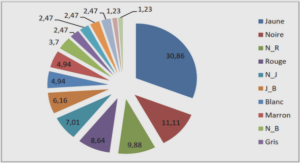

SECTION XIV LA FILIERE RIZICOLE

14.1Les difficultés et les opportunités régionales de la filière rizicole

14.1.1 Introduction

14.1.2 La production et la commercialisation

14.1.3 Les atouts et les avantages

14.1.4 Les contraintes et concurrents potentiels

14.2Projets et programmes régionaux

14.3Conclusion

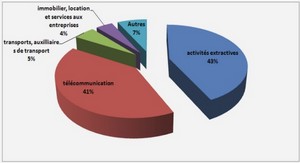

SECTION XV : LE SECTEUR MINIER

15.1Les difficultés et les opportunités régionales du secteur minier

15.1.1 Introduction

15.1.2 Les avantages de Madagascar

15.1.3 Contraintes et faiblesses

15.2Le secteur minier dans l’Océan Indien

15.3Le secteur minier dans la SADC

15.4Conclusion

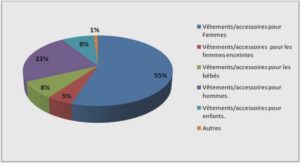

SECTION XVI : LA FILIERE TEXTILE

16.1Les difficultés et les opportunités régionales de la filière textile

16.1.2 Introduction

16.1.3 Les points faibles

16.1.4 Les points forts

16.2Le marché de la SADC ; une nouvelle opportunité

16.3AGOA Linkages in COMESA (ALINC)

16.4Conclusion

SECTION XVII : LE SECTEUR TOURISME

17.1Les difficultés et les opportunités régionales du secteur tourisme

17.1.1 Introduction

17.1.2 Les points faibles

17.1.3 Les points forts

17.2Le tourisme dans la COI : OTIOI

17.3Le tourisme dans la SADC

17.4La promotion du tourisme dans le COMESA

17.5Conclusion

Conclusion du quatrième chapitre

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

TROISIEME PARTIE : COMMENT REUSSIR L’INTEGRATION REGIONALE ?

INTRODUCTION DE LA TROISIEME PARTIE

CINQUIEME CHAPITRE : LES CONDITIONS PRIMAIRES DE REUSSITE

Introduction du cinquième chapitre

SECTION XVIII : DEFINIR LE ROLE DES INSTITUTIONS

18.1Introduction

18.2Définition

18.3Le modèle européen

18.3.1 Les enseignements et les expériences européens

18.3.2 L’Union Européenne, un succès malgré tout

18.4La situation en Afrique

18.4.1 Fragilité des institutions

18.4.2 Les ministres de l’intégration

18.4.3 Les problèmes financiers

18.5Le cas de Madagascar

18.5.1 Les institutions douanières

18.5.2 Une synergie institutionnelle inexistante

18.5.3 Participation faible dans les communautés régionales

18.6Conclusion

SECTION XIX : PRECISER LES ROLES DES ACTEURS DE BASE

19.1La société civile et le secteur privé; quels rôles dans l’intégration régionale ?

19.2La place de la société civile dans la SADC

19.3La place du secteur privé dans le COMESA

19.3.1 Le COPECOM

19.3.2 Le Forum d’affaires du COMESA

19.3.3 La Banque du COMESA et le secteur privé

19.4La société civile à Madagascar

19.4.1 La place de la société civile « sur le papier »

19.4.2 La place de la société civile « sur le terrain »

19.4.3 La PFNOSCM et l’intégration régionale

19.5Le secteur privé à Madagascar

19.5.1 Introduction

19.5.2 Les colloques, les ateliers et séminaires sur l’intégration régionale

19.5.3 La participation à ces ateliers

19.6Conclusion

SECTION XX : METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX AFFAIRES

20.1Les facteurs qui influencent les décisions des investisseurs

20.2L’environnement économique à Madagascar

20.2.1 Une économie aux coûts élevés de transaction

20.2.2 Une économie à appartenance régionale multiple

20.3Environnement économique favorable

20.4Un environnement politique stable et bien gouverné

20.4.1 La lutte contre la corruption

20.4.2 La ratification du protocole de la SADC

20.4.3 Les buts du protocole de la SADC

20.4.4 Les actes de corruption prohibés par le protocole de la SADC

20.5Election et alternance démocratique

20.6Conclusion

SECTION XXI : PRODUIRE DES PRODUITS AUX NORMES, CONCURRENTIELS, COMPETITIFS ET DE QUALITE

21.1Introduction

21.2Les normes et la qualité

21.2.1 La COI

21.2.2 La SADC

21.2.3 Le COMESA

21.3La concurrence et la compétitivité

21.4La connaissance du climat des affaires dans les pays partenaires

Conclusion de la cinquième section

SIXIEME CHAPITRE : LES CONDITIONS SECONDAIRES DE REUSSITE

Introduction du sixième chapitre

SECTON XXII : RESOUDRE LA QUESTION DE L’APPARTENANCE REGIONALE MULTIPLE

22.1Introduction

22.2Pourquoi la Grande Ile devra-t-elle choisir entre la SADC et le COMESA ?

22.3Quel est le choix le plus avisé pour Madagascar ?

22.3.1 Position et proximité géographiques

22.3.2 Infrastructure de transport entre Madagascar le COMESA et la SADC

22.3.3 Les échanges commerciaux

22.3.4 La question de la langue

22.3.5 Le niveau de développement dans les deux CER

22.3.6 Le pouvoir d’achat

22.3.7 Nos échanges avec la RSA

22.3.8 Madagascar opte pour le COMESA au détriment de la SADC

22.4Et si la SADC et le COMESA fusionnaient ?

22.5Conclusion

SECTION XXIII : SE PREPARER A L’AVENEMENT DE LA MONNAIE UNIQUE AFRICAINE

23.1Introduction

23.2Etablir des critères de convergence macroéconomique

23.2.1 Les critères de convergence macro-économique du COMESA et de la SADC

23.2.2 Le secteur bancaire malagasy et les critères de convergence macroéconomique

23.2.3 Critères primaires

23.2.4 Critères secondaires

23.2.5 Synthèse

23.3Conclusion

SECTION XXIV : SUIVRE LES BONS EXEMPLES

24.1Introduction

24.2La société SIPROMAD

24.2.1 Une entreprise devenue multinationale

24.2.2 Les marchés régionaux

24.2.2.1 Salon bancaire à Maurice

24.2.2.2 Coopération réussie avec le Mozambique

24.2.3 Conclusion

24.3Le Madagascar Investment Trade Show South Africa 2007

24.3.1 Les objectifs

24.3.2 Les moyens

24.3.3 Les résultats attendus

24.3.4 Conclusion

24.4Une entreprise malagasy en Afrique du Sud

24.5L’exemple mauricien

24.5.1 Introduction

24.5.2 Les stocks d’IDE provenant de l’Ile Maurice

24.5.3 Répartition par branche des stocks d’IDE de l’Ile Maurice

24.6Conclusion

SECTION XXV : APPORTS ET CONTRIBUTIONS DE LA THESE A LA RECHERCHE

25.1Introduction

25.2Les contributions de la thèse à la recherche

25.3Limites de la thèse

25.4Voies de recherche

Conclusion du sixième chapitre

CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

CONCLUSION GENERALE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES