PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION

Comme le suggère le contexte, la situation actuelle des pêcheries artisanales est caractérisée par :

– des ressources pleinement exploitées à surexploitées du fait d’une technologie de production et de transformation très flexibles d’autant plus que les eaux marines côtières sont sujettes à différentes pollutions principalement domestiques, industrielles et telluriques ;

– un matériel d’exploitation à la fois en nombre important (surcapacité de pêche) et très performant par rapport aux ressources actuelles exploitables, et cela, suite à différentes améliorations apportées avec l’assistance de l’Etat qui, pendant longtemps, a mis en avant le principe de production sans une gestion rationalisée ;

– des professionnels d’exploitation en nombre excédentaire et croissant à bord comme à terre du fait du libre accès et de l’exercice non contrôlé malgré la dégradation continue des disponibilités halieutiques ;

– un personnel étatique de connaissance, de suivi et de gestion des pêcheries généralement insuffisant, sans législations et équipements adaptés permettant la mise en œuvre de mesures adéquates d’aménagement des ressources.

Ainsi, malgré les différentes interventions51 de l’Etat en faveur du secteur maritime artisanal, de multiples et variés problèmes accentués par la raréfaction des ressources halieutiques, l’augmentation des coûts des intrants52 et de la demande extérieure53 de produits halieutiques au détriment du marché national persistent-ils dans ce secteur.

Cette situation est due :

3.1 à l’incapacité de l’Etat à établir un système d’aménagement et à déterminer des règles d’exercice des différentes professions54 qui :

– généralement fonctionnent selon une économie de type rural55 ;

– sont sujets à d’importantes migrations56 le long du littoral se traduisant par différents conflits nés57 de la concurrence58malgré les liens communautaires59souvent mis en avant.

3.2 à l’accroissement non maîtrisé des capacités d’exploitation60 et à la faible sélectivité de certains engins de pêche61, autant de facteurs qui sont en grande partie responsable des principaux maux62 dont souffrent les pêcheries artisanales maritimes ;

3.3 à la difficulté d’application des techniques d’évaluation directes63 des stocks (prospection acoustique, chalutage, …) dans les eaux d’évolution64 des pêcheurs artisans qui, pour des raisons essentiellement économiques, s’orientent de plus en plus vers l’exploitation d’espèces nobles à valeur commerciale élevée à moyenne65 au niveau de zones côtières complexes66 à productivité biologique élevée ;

3.4 à l’intégration déraisonnable et précoce des pêcheries maritimes artisanales dans l’économie marchande sénégalaise dés la fin des années 1920 et où les professionnels artisans et les consommateurs ne bénéficiaient pas de la rente économique dégagée dans ces pêcheries ;

3.5 à la difficulté d’application, par les pêcheurs artisans traditionnels, de la réglementation centralisée et adoptée67 par l’administration des pêches au niveau de ces pêcheries et qui, selon le contexte, n’hésitent pas à mélanger le savoir local de gestion traditionnelle d’avec la réglementation étatique ; cette situation a été compliquée par l’envahissement du secteur avec le libre accès, par des pêcheurs essentiellement d’origine rurale qui ignorent, lors des activités d’exploitation, les règles de gestion à la fois étatique et traditionnelle ;

En conclusion, le choix de l’étude de l’aménagement des pêcheries maritimes artisanales s’explique par :

– la disparition et la raréfaction de certaines ressources halieutiques en ce moment où le produit halieutique reste à la fois la plus importante source de protéines animales à moindre coût pour les populations sénégalaises68 et un apport substantiel en devises par l’exportation et les accords de pêche ;

– l’attraction des ruraux et des autres métiers par la filière halieutique comme seule alternative à l’offre d’emplois rémunérateurs face aux difficultés que connaissent notamment les secteurs primaires, secondaires et tertiaires ;

– la non harmonisation des multiples actions de différentes institutions dans la gestion de ces pêcheries (exemple GIRMAC, WWF, WAAME…).

METHODOLOGIE D’ETUDE

La ressource halieutique, propriété commune69, est caractérisée par son aspect caché, fugitif, renouvelable, épuisable mais exploitable à l’infini70.

Le principal aspect maîtrisable par l’homme fut la mortalité par pêche considérée comme proportionnelle à l’effort de pêche.

Ainsi, pour déterminer la méthodologie utilisée dans cette étude, on est parti de la théorie de l’aménagement, à savoir les fondements et les mécanismes de régulation standard de l’aménagement d’une manière générale.

THEORIE DE L’AMENAGEMENT

Fondements de l’aménagement

L’aménagement renvoie à la notion d’unité71 d’aménagement dont les objectifs sont d’ordre :

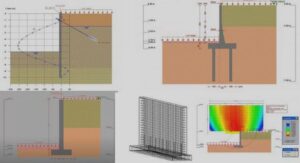

– biologique visant l’accroissement et la conservation de la ressource pour les générations présentes et futures72. Pour cela, il s’agit entre autres de déterminer le potentiel de la ressource disponible, le niveau optimal d’exploitation (MSY= « Maximum Sustainable Yield » cf. fig. n°7), l’effet possible des différents scénarii d’exploitation, la capacité de la ressource à récupérer après une surexploitation.

Le maximum de production équilibrée (MSY) a longtemps servi d’objectif pour l’aménagement des pêcheries (TROADEC, 1982).

Ceci implique le contrôle des taux d’exploitation de façon à maintenir le stock à un niveau de production élevée.

– économique par l’accroissement de la production d’espèces halieutiques en valeur (revenus économiques) et la hausse des exportations (rentrées de devises). Le schéma d’évolution des conditions économiques d’une pêcherie illustre l’interaction des facteurs biologiques et économiques (fig. n°8). Ainsi, est-il obtenu à partir de ce modèle biologique et des hypothèses suivantes :

• le prix et le coût unitaires restent invariables, quelque soit le niveau d’exploitation ;

• le volume des captures n’a pas d’incidence sur le prix moyen, c’est pourquoi la courbe des recettes est la même que celles des captures totales ;

• chaque unité d’effort supplémentaire a un coût identique, c’est pour cela que la courbe des coûts est représentée par une droite.

Ce schéma d’évolution présente trois cas possibles dans une pêcherie : la prise maximale à l’équilibre (PME ou MSY)73, la production économique maximale (PEM ou MEY)74 et le libre accès Eo75.