La contradiction de l’économique et du social en tension

En toile de fond de ces métamorphoses, deux impératifs, en appa-rence contradictoires, coexistent désormais dans les esprits de nos contemporains quand il s’agit de penser le travail :

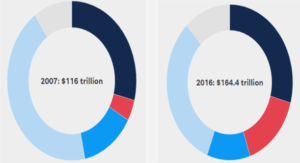

• un impératif économique, qui impose comme principale finalité d’une entreprise la réalisation du profit et, de plus en plus, la rémunération d’un investisseur, qu’il soit privé ou actionnaire ;

• un impératif social, qui nourrit tant les besoins « primaires » des travailleurs (besoin de se nourrir, de se vêtir, de se mettre en sécu-rité) que leurs besoins « secondaires » (statut social, besoin de sta-bilité, de respect, de considération et, même, de divertissement).

Ces deux impératifs peuvent coexister durablement sans friction apparente, quand tout se passe bien. Mais ce qui peut devenir une préoccupation, voire une angoisse lancinante pour les travailleurs, c’est la conscience qu’en situation de choix entre ces deux impéra-tifs, c’est toujours l’impératif économique qui l’emporte : ainsi le veut la logique même du système capitaliste. Les salariés ne peuvent définitivement chasser de leur pensée la certitude inquiétante que leur statut de subordonné n’est jamais garanti, qu’ils demeurent dépendants de leurs résultats, mais aussi de leurs organisations. Ils ne sont donc qu’un moyen au service du profit, et jamais des fins en soi. Les récents événements de la crise financière montrent que la vision financiariste a atteint les limites du modèle qu’elle cherche à imposer au monde des entreprises et des organisations. Certes, l’investisseur actionnaire est celui qui permet à l’entreprise de trou-ver les moyens de son développement et de sa croissance. Mais la logique financiariste qui exige un rendement de 15 % pour l’action-naire en vient à dévoyer la finalité de l’organisation (produire un Travail prescrit, travail vécu : le grand écart bien ou fournir un service). Cette logique donne une tonalité néga-tive au sens qu’une société (dans les deux sens du terme) donne au travail qu’elle confie à ses salariés consommateurs, et néanmoins citoyens.

Il est vrai que la classe politique française a contribué, elle aussi, à rendre ambigu le sens à donner au travail. À gauche, l’idéologie dominante prône de réduire le temps au travail au profit d’une vie plus amplement consacrée aux loisirs. À droite, l’idéologie en cours postule qu’il faudrait au contraire l’augmenter, l’intensifier pour per-mettre au travailleur de gagner plus, quitte à dégrader ses conditions de travail. Paradoxalement, ce sont les plus ardents défenseurs de la réduction du temps de travail qui, par leurs décisions politiques cen-sées améliorer la condition des travailleurs, ont le plus contribué à la dégrader. Le passage aux 35 heures, fausse bonne idée, a accéléré le processus de mise sous stress des salariés. L’enfer du stress est pavé des bonnes intentions des thuriféraires de la RTT1 qui ont eu une approche trop réductrice du travail, opposant l’économique au social, comme nous allons le voir par la suite.

Les paradoxes du travail

Les métamorphoses du travail mettent en exergue des ambiguïtés de plus en plus flagrantes, elles sont source de paradoxes qu’il faut bien gérer au quotidien. Oui, il est vrai que les progrès techniques et humains ont rendu le travail moins aliénant. Mais moins le travail est, dans les faits, aliénant, plus il est vécu comme tel. Plus les tra-vailleurs sont libérés de la rudesse de ses contraintes, moins ils sup-portent celles qui restent.

Le stress au travail : état des lieux

La souffrance est-elle désormais le sens du travail ?

Le travail est ambivalent parce qu’il engendre alternativement du plaisir et de la souffrance. La difficulté, quand on cherche à comprendre les ressorts qui animent les individus au travail, est que les choses ne sont pas aussi binaires qu’il y paraît : l’individu accepte plus facilement la souffrance du travail parce qu’il évite celle du non-travail (sans-emploi ou au chômage). Le sociologue Michel Lallement1 a mis à jour le processus « d’étiquetage social » qu’engendre le chômage, systématiquement associé à un état négatif : le chômage, c’est l’absence de statut social, la fin de l’auto-nomie et de la reconnaissance fournis par le travail. Le chômeur est exclu, alors que le travailleur, lui, est « inclu » ; travailler, c’est donc exister socialement. La situation de chômeur rétrécit l’espace de la sociabilité. Pour ceux qui vivent le chômage contre leur gré, le temps du non-travail condamne souvent au confinement domesti-que, au repli sur soi. La construction d’une identité et d’une image de soi positives est associée au fait de travailler. D’où la valorisation actuelle du travail dans l’esprit de nos contemporains.

Il existe, dans « le travail humain », une différence que l’économie n’a pas les moyens de se représenter ou de prendre en considération, mais qui n’est pas moins inéluctablement présente dans le monde du travail : le fait que le travail procure de la souffrance et du plaisir à ceux qui le vivent, plaisir et souffrance qui peuvent valoir et coûter bien plus que de l’argent. Quelle « science dure » peut mesurer la souffrance ou le plaisir engendré par le travail ? Certainement pas les paradigmes ni les calculettes des économistes. Quand les chaînes de production coûtent trop cher, on peut les arrêter sans qu’elles s’en plaignent : les machines n’ont pas d’état d’âme. En revanche, la main-d’œuvre, si : elle réagit avec émotion quand on la cantonne au rôle de variable d’ajustement. C’est ce qui explique le fait que, lors des restructurations, certains salariés peuvent être tentés de choisir le suicide, plutôt qu’un licenciement.

La souffrance paradoxale

Il faut relire L’Assommoir de Zola pour prendre toute la mesure de ce paradoxe. Qui peut nier aujourd’hui, en toute objectivité, que les conditions de travail dans nos pays développés se sont améliorées, au regard du sort qui était celui des mineurs ou des ouvrières des filatures du XIXe siècle, voire celui des OS travaillant sur les chaînes des années cinquante, telles que décrit par Friedmann ? Qui plus est, le temps de travail s’est fortement réduit, tandis que l’espérance de vie s’est particulièrement accrue, laissant du temps libre pour les loisirs… Moins de peine au travail et plus de temps libre, en toute objectivité. Pourquoi alors le travail est-il vécu par un nombre crois-sant de salariés comme une souffrance ? Pourquoi de moins en moins d’entre eux osent affirmer qu’il peut aussi être une source de plaisir ?

Parce que l’objectivité n’est pas la subjectivité. Comme le souligne le psychiatre Christophe Dejours1, la souffrance est inhérente au travail, et donc inévitable : entre ce qui est prescrit par l’organisa-tion du travail et la réalité, il y a un écart, un décalage. Ce serait la nécessité de s’adapter qui provoquerait la souffrance. Toutefois, contrairement à Christophe Dejours qui semble y voir une fatalité, nous affirmons que la souffrance à laquelle nous assistons n’est pas causée par le travail en soi mais par la façon dont il est pensé et organisé : une vision du travail et du travailleur réductrice mène irrémédiablement à une organisation du travail déficiente. Il est possible d’atténuer la souffrance au travail et de permettre d’y trou-ver du plaisir, jusqu’à favoriser l’épanouissement des salariés par la mise en œuvre d’une organisation du travail appropriée.

Le stress au travail : état des lieux

Le travail révèle ainsi des différences de perception ou de vécu qui peuvent, de prime abord, sembler paradoxales. Il est rejeté par les uns et vénéré par les autres, alors que ceux qui le rejettent ou le vénèrent ont le même travail. Pire, il est parfois vénéré et rejeté par le même groupe d’individus à des périodes différentes de leur vie professionnelle. Le travail est perçu comme une valeur en baisse par certains, tandis que d’autres l’envisagent comme un besoin en hausse. Depuis deux à trois décennies, le rapport au travail a sensi-blement changé. Il est devenu indispensable pour offrir une vie décente, mais il est parfois vécu comme une entrave à l’existence. De fait, le travail n’a plus la place centrale qu’il a pu avoir dans la société industrielle des Trente Glorieuses. Aujourd’hui, ceux qui ont un travail qu’ils jugent particulièrement intéressant ne le perçoi-vent plus tout à fait comme un travail, même lorsque les revenus qu’ils en tirent sont modestes, tandis que ceux qui ne s’épanouissent pas dans leur travail le subissent comme une contrainte, alors même qu’ils sont parfois rémunérés plus que substantiellement.

Les paradoxes du travail, qui désormais tiraillent les travailleurs, deviennent des sources de stress qui semblent se généraliser. Il serait toutefois réducteur de tirer une généralisation hâtive, reposant sur la base des seuls maux ou aspects négatifs du travail. Il serait tout aussi réducteur de ne se baser que sur ses seuls bénéfices ou aspects positifs. La conclusion consistant à affirmer que le travail est la source principale du stress de nos contemporains est une erreur. Il en est de même pour la conclusion qui laisse croire que le travail ne peut déboucher sur du stress parce qu’il est devenu la condition sine qua non, sinon unique, du bonheur moderne, du fait de sa centra-lité dans notre société.

Une autre généralisation hâtive, qui découlerait des deux précéden-tes, consisterait à opposer le travail aux travailleurs. Dans un cas, le travail ne serait plus adapté aux travailleurs ; dans l’autre, ce serait les travailleurs qui ne le seraient plus pour leur travail. Cette généralisa-tion induirait, dans le premier cas, que la source du stress serait exogène au travailleur, alors que, dans le second cas, elle serait endo-gène. Force est de constater que la réalité n’est pas aussi binaire qu’il pourrait y paraître pour les défenseurs de ces généralisations. En effet, les Français aiment le travail, mais ils affirment également ne pas être satisfaits par la façon dont, le plus souvent, on pense leur tra-vail et celle dont on les fait travailler dans les organisations : la valeur travail est en bonne santé en France, et l’implication des Français au travail très forte. De manière concomitante, on constate que le divorce entre les travailleurs et l’entreprise semble consommé, si l’on en juge par certains sondages d’opinion1 qui montrent un désenga-gement de plus en plus flagrant des travailleurs français, alors que leur productivité individuelle demeure l’une des plus fortes au monde, et si l’on en juge par certaines études qui confirment un accroissement progressif du stress au travail depuis environ vingt ans.

Le constat, en apparence contradictoire, est sans appel : les travailleurs français intériorisent une valeur travail à 66 % positive2 ; 9 sur 10 se disent impliqués par leur travail3. Or, dans le même temps, ils se disent en majorité désengagés et stressés par l’organisation du travail. La vie professionnelle est un phénomène trop complexe pour que l’on mette dans le même sac « vie au travail » et « organisation du travail », « implication » et « engagement », « plaisir au travail » et « stress organisationnel ». Si, comme le montrent de nombreuses et récentes études1, le stress semble atteindre toutes les catégories de salariés, alors qu’ils se disent en même temps impliqués, n’est-ce pas le signe d’un dysfonctionnement de la façon dont est pensé, orga-nisé et prescrit le travail, en dépit de ce que pourraient en penser et suggérer les travailleurs ? N’est-ce pas la traduction du grand écart que chacun doit faire entre ses aspirations à un épanouissement per-sonnel qui font sens et des routines professionnelles qui ne donnent plus de sens au travail ?

Si l’on y réfléchit à deux fois, ce constat contradictoire est plus posi-tif qu’il n’y paraît. Car, si les travailleurs perçoivent qu’ils ne sont pas totalement épanouis dans leur travail, c’est qu’ils pensent qu’ils peuvent l’être, d’autant plus lorsqu’ils s’estiment fortement impli-qués. Et sans que cela nuise à leur productivité, car la performance économique n’est pas incompatible avec la performance sociale, loin s’en faut : les contradictions du travail peuvent être dépassées en une synthèse qui crée une valeur au tout supérieure à la somme des parties. Au travail, la souffrance est dans le plaisir, comme le plaisir est dans la souffrance. En d’autres termes, l’Homme au tra-vail est prêt à accepter la souffrance qu’exigent certains sacrifices (restreindre sa liberté, accepter la domination d’une hiérarchie, se conformer à des objectifs qui ne sont pas les siens, etc.) lorsqu’il sait qu’il pourra y trouver des satisfactions (primaires ou secondaires : salaire, lien social…), un statut dans la société (ou, tout du moins, éviter les affres du chômage) et une possibilité de réalisation existen-tielle (contribuer à donner tout ou partie du sens à sa vie).

Concluons ce paragraphe en laissant la parole au sociologue Michel Crozier : « Le travail est et restera une valeur fondamentale. Il est ce qui permet la rencontre de l’homme avec le monde, il apporte la con-trainte en même temps que la création. Il est à la fois noble et ignoble. Le travail peut et doit changer. Mais il demeurera. Sans travail on n’appartient pas au monde1. »

Les désordres du travail

Au XXIe siècle, les entreprises font la course aux performances : réduction des coûts, productivité, rentabilité… Toujours plus, de plus en plus vite. Les nouvelles clés de la compétitivité passent par l’adaptation permanente des organisations et par un accroissement de la qualité des biens et des services produits. Le travail a été, en conséquence, réorganisé à partir d’une exigence de réactivité, de souplesse et de flexibilité. Les préceptes du taylorisme et de l’OST n’y suffisent plus. L’organisation des entreprises s’est radicalement transformée en un « productivisme réactif », qui s’est substitué au taylorisme. Ce nouveau productivisme engendre un enrichissement certain du travail par l’intellectualisation, la polyvalence, ou la mise en responsabilité des travailleurs qu’il propose, mais ses effets sont d’une autre nature. En plus des méfaits décrits, il y a plus de cin-quante ans, par Georges Friedmann, on assiste dorénavant à l’accroissement de la charge mentale, alors que les contraintes physi-ques subsistent. Car le travail aujourd’hui cumule contraintes phy-siques et contraintes mentales. Comme le constate Philippe

Askenazy1, on peut parler d’une véritable épidémie des TMS, alors que les pathologies psychologiques et psychiatriques restent stables. L’avènement de ce productivisme réactif coïncide avec la mise en place des 35 heures en France. Ces dernières, qui s’annonçaient comme un enrichissement, voire comme une forme d’émancipation par rapport au modèle tayloriste, se sont accompagnées, en réalité, d’une dégradation des conditions de travail et d’une intensification du travail.

Des contraintes qui s’accumulent

La course aux performances des entreprises engendre des contraintes au sein des organisations qui se traduisent par un cumul de contrain-tes, en augmentation constante, que subissent les salariés. Plus préci-sément, des salariés qui enduraient seulement des contraintes mentales (pression du client, tensions, etc.) voient s’ajouter désor-mais des contraintes physiques. Inversement, les contraintes menta-les touchent désormais des professions auparavant soumises à des contraintes physiques. C’est le cas des logiques de production en « juste-à-temps ». Le productivisme moderne a des conséquences ambiguës sur le bien-être des salariés : rythme plus soutenu, mais plus d’autonomie et un enrichissement des tâches, et plus de polyva-lence, tout en cassant les collectifs de travail, en promouvant l’indivi-dualisation. De fait, la situation des salariés se détériore dans les entreprises où le cumul des contraintes sur les conditions de travail n’est pas pris en compte par les directions, mais, inversement, elle s’améliore si l’employeur et les partenaires sociaux intègrent cette dimension. Les causes de ces nouveaux désordres du travail sont effectivement liées à une organisation du travail inappropriée, qui ne sait plus, ou pas, prendre assez en compte la dimension humaine.

Comment, alors, comprendre que les salariés en viennent à subir des extrémités destructrices, voire autodestructrices, pour – ou à cause de – leur travail ? Quel est le mécanisme qui consiste à pous-ser les individus à se mettre sous la coupe d’une organisation, à accepter les objectifs de performance et à s’y conformer, voire à les dépasser ?