Les POCT : TROD/TDR

Au sens large, un point of care tests (POCT) est un test diagnostique de laboratoire médical destiné à être effectué à proximité directe du patient, au cabinet médical, dans des pharmacies, des policliniques ou centres médicaux, aux urgences de certains établissements hospitaliers, voire dans les laboratoires professionnels hospitaliers ou non, à la condition de pouvoir disposer du résultat dans un bref délai (30 à 60 minutes). Ces tests sont conçus pour être effectués par du personnel non nécessairement formés en médecine de laboratoire. (Tableau 1)

Les POCT sont avant tout destinés à accélérer la prise en charge de différentes pathologies dans le but d’améliorer ainsi leur pronostic, en fournissant des résultats plus rapidement que par les investigations traditionnelles, permettant d’instaurer ou de modifier des traitements plus précocement. Parmi les POCT, les tests immunochromatographiques sont actuellement les plus populaires, car ils allient une simplicité d’exécution à la présence de contrôles positifs et négatifs inclus dans le test même.

Les tests de diagnostics rapides (TDR) sont généralement effectués en laboratoire d’analyse de biologie médicale ou à l’hôpital. C’est un examen de biologie médicale (EBM). Un TDR doit être réalisé sur prescription médicale et suivant les exigences de tout EBM conformément à la réglementation en vigueur, notamment en termes de rendu de résultats et de traçabilité. (7)

En comparaison, un TROD est un test à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate, qui ne constitue pas un EBM et ne se substitue pas au diagnostic réalisé au moyen d’un EBM. (8) Le patient en est informé ainsi que des moyens de confirmation par un EBM si la démarche diagnostique ou thérapeutique le justifie. « Le professionnel de santé, qui réalise le test, en adresse, avec le consentement du patient, le résultat

à son médecin traitant ou au médecin désigné par le patient. Le médecin traitant ou le médecin que le patient désigne propose au patient la confirmation du résultat de ce test par un examen de biologie médicale si la démarche diagnostique ou thérapeutique le justifie ». (9)

Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) se distinguent des autotests, car ils sont réalisés par le professionnel de santé hors du laboratoire d’analyses médicales. Conformément à l’Arrêté du 1 août 2016 (9) encadrant les TROD, ces tests peuvent être réalisés par le pharmacien et concernent trois pathologies :

– le test oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A orientant le diagnostic vers une angine bactérienne ; ex : Trod’angine® AAZ, Streptatest® Biosynex

– le test oro-pharyngé d’orientation diagnostique de la grippe orientant le diagnostic en faveur d’une grippe ; (exemple : Cf tableau annexe 1)

– le test capillaire d’évaluation de la glycémie permettant le repérage d’une glycémie anormale dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète (utilisation d’un lecteur de glycémie capillaire).

À titre exceptionnel, à compter du 11 juillet 2020, les pharmaciens d’officine sont autorisés à réaliser des TROD capillaires Covid-19 permettant la détection des IgG et IgM anti-SARS-CoV-2. Cela s’ajoute aux tests antigéniques Covid-19 déjà autorisés en officine.

Intérêts cliniques et Performances des tests immunochromatographiques

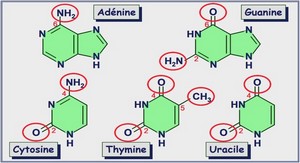

Les TDR/TROD et les autotests basés sur le principe de l’immunochromatographie (ICT) sont actuellement les plus utilisés, car ils allient simplicité d’exécution à la présence d’un contrôle de migration inclus dans le test même. A une spécificité et à une sensibilité très satisfaisantes, s’ajoutent les facilités de transport, de conservation et d’utilisation. Par ailleurs, pour les TDR/TROD, le temps de formation du personnel est réduit à quelques heures. Sur le terrain dans l’urgence, sans équipement spécial, les TDR/TROD permettent de parvenir à un diagnostic biologique de certitude ou de quasi-certitude en quelques minutes. Cependant, les utilisateurs doivent en connaître les limites en termes de sensibilité et de spécificité. Un résultat positif n’exclut pas la présence d’autres agents pathogènes. Un résultat négatif n’exclut pas la présence de l’agent pathogène (précocité de la réalisation, variabilité inter-individuelle). Il convient de respecter le type de prélèvement préconisé par le test (urines, sang, selles, sécrétions respiratoires, etc.)

Rappel définitions

Sensibilité : La sensibilité (notée Se) est la probabilité qu’un test réalisé sur une personne malade se révèle positif c’est-à-dire que le test soit positif sachant que la personne est malade.

Spécificité : La spécificité (notée Sp) est la probabilité qu’un test réalisé sur une personne saine se révèle négatif c’est-à-dire que le test soit négatif sachant que la personne n’est pas malade.

La sensibilité est définie comme la capacité du test à donner un résultat positif lorsqu’une infection est présente chez un individu. Celle-ci est garantie par le fabricant à condition que le manipulateur utilise le test dans les conditions figurant sur la notice. Les notices indiquent le pourcentage de sensibilité des tests. Dans la majorité des cas, ils sont sensibles entre 85 et 100% des cas pour les autotests et entre 90 et 100% pour les POCT. (Tableau 2)

Tableau 2 : Exemple de différents tests ICT avec leurs performances et des tests de référence avec leurs performances

L’ANSM rappelle que l’autotest du VIH est le seul qui doit atteindre des performances imposées avec une sensibilité de 100%. Les autres autotests n’ont pas d’obligation de respecter des critères d’évaluation imposés, des normes ou des performances. L’unique obligation est que les autotests doivent être conformes à l’état de l’art, c’est-à-dire par rapport aux connaissances actuelles. (10)

Nous venons de définir les généralités concernant les ICT, il est donc important pour tout fabricant de DMDIV de pouvoir positionner les tests ICT dans le marché des DMDIV.

Marché des DMDIV

Les principaux acteurs et leur positionnement

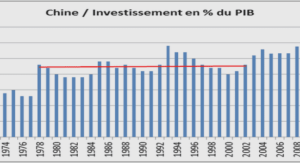

En 2017, à l’échelle mondiale, l’industrie du DMDIV est valorisée à plus de 50 milliards d’euros. C’est un marché en plein essor qui devrait atteindre les 80 milliards d’euros en 2024. Les États-Unis, l’Europe, la chine et le Japon constituent les quatre plus gros marchés à l’échelle mondiale. Le marché français du diagnostic in vitro (DIV) est dominé par de grands groupes étrangers. Six des huit principaux acteurs présents dans l’Hexagone sont en effet d’origine étrangère. Le groupe Suisse Roche figure en pole position en termes de chiffre d’affaires (CA). Leader sur le marché mondial, il est présent uniquement commercialement en France. L’Américain Abbott est également bien placé. Il a notamment acquis Alere, actif dans l’Hexagone dans les immunoessais, la biologie moléculaire, la biochimie, l’immuno-hématologie, l’hémostase, etc. D’autres acteurs américains sont aussi aux avant-postes en France. Danaher, le numéro 2 mondial, a par exemple racheté fin 2016 Cepheid, un spécialiste français des diagnostics moléculaires. Thermo Fisher Scientific couvre également de nombreux domaines et dispose d’une présence industrielle en France, notamment à Nîmes (30) et Saint-Herblain (44).

BioMérieux est le leader de l’industrie française du diagnostic in vitro avec un leadership mondial en microbiologie et en application industrielle. Le groupe exploite 18 sites de production à travers le monde, dont 6 en France. Il réalise plus de 90% de son CA à l’étranger, principalement aux États-Unis et en Europe. D’autres fabricants français se distinguent sur des segments de niche, notamment Stago dans les domaines de l’hémostase et de la thrombose. Le groupe Sebia est quant à lui le premier fournisseur mondial d’équipement et de réactifs pour l’électrophorèse.

Les acteurs français du DIV, qui présentent pour la plupart un profil de spécialistes, font face à la concurrence d’opérateurs étrangers aux profils très hétérogènes :

– d’autres spécialistes du DIV, disposant pour certains d’implantations industrielles en France à l’instar de Bio-Rad qui dispose d’unités de R&D et de production sur le territoire.

– des fabricants de dispositifs médicaux (Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer, etc.) présentant aussi une offre dans le DIV.

– des laboratoires pharmaceutiques (Roche, Abbott, Menarini, Novartis, etc.), qui interviennent généralement uniquement commercialement sur le marché français

– des conglomérats industriels (Danaher, Siemens, Horiba, Samsung, etc.).