L’aménagement de la ville par et avec le numérique

Les promesses du numérique : de la dissolution des villes à la ville intelligente

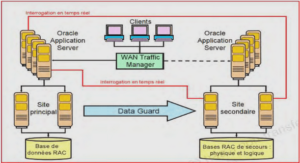

L’histoire des technologies de l’information et de la communication a souvent été lue comme celle d’une victoire définitive sur la distance. Des signaux lumineux allumés en haut des montagnes aux pigeons voyageurs, en passant par les chevaux des relais de poste, les coursiers des salles de marché et le télégraphe, différentes technologies ont contribué à raccourcir les distances, à permettre la circulation plus rapide de messages plus abondants et plus complexes, et à faire disparaître en chemin de nombreux intermédiaires humains et non-humains jugés moins rapides ou trop coûteux (Laumonier, 2014). Avec le développement des ordinateurs et de l’internet dans les années 1990, ce qui était alors appelé « le cyberespace » a été interprété par certains informaticiens comme le signe indéniable de la « mort de la distance », et avec elle, de la fin des villes (Graham, 2004). En effet, alors que l’urbanisation était galopante et que les problèmes de gestion urbaine se multipliaient (congestion des transports, pollution, insécurité, promiscuité, insalubrité), certains y voyant l’avènement de mégalopoles tentaculaires et mortifères (Mumford, 2011 [1964]), d’autres envisageaient les technologies de l’information comme la promesse d’une dissolution de l’espace4.Ainsi, l’architecte Shafraaz Kaba, dans un article aussi provocant que symptomatique de l’enthousiasme régnant dans les milieux de l’innovation informatique des années 1990, annonçait que « l’avenir verrait se déclarer la guerre entre la ville des bits et la ville des atomes »5, au sens où les problèmes qui accompagnent le développement des métropoles seraient réglés par l’accès égal de tous et toutes au réseau des réseaux, et ce en chaque point du monde. Selon lui, l’avenir du citadin était à la campagne, muni de son ordinateur et d’une bonne connexion Internet. À la même époque, les travaux des géographes sur le développement des réseaux de télécommunication pointaient une dynamique proprement inverse à celle décrite par les prophètes techno-enthousiastes ou technocritiques de la fin des villes : Internet, comme auparavant le téléphone, et encore avant le télégraphe (Bertho, 1984), participe au mouvement général de concentration urbaine et contribue donc à la croissance démographique et économique des métropoles (Moss, 1987, Moss, Townsend, 2001, Malecki, 2002). Dans cette littérature, la promesse associée au numérique n’est plus de résoudre les problèmes de concentration, mais de dessiner de nouveaux outils de gestion urbaine en produisant des « réseaux intelligents » (Laterrasse et al., 1990), c’est-à-dire équipés de capteurs rendant possible une gestion dynamique et parfois automatique de leur fonctionnement. Ces travaux des années 1990-2000 font écho à tout un ensemble de transformations liées à l’informatisation des municipalités (mise en réseau de micro-ordinateurs, développement de logiciels de gestion des patrimoines, des plans, des documents juridiques et financiers, des activités municipales) et à l’émergence de la notion de « ville intelligente » (Dupuy, 1993). Les technologies associées aux réseaux, villes et immeubles dits « intelligents » dans ces années 1990 sont principalement des capteurs et systèmes d’information, visant à produire une connaissance plus fine des réseaux d’eau, d’électricité, de transports, de déchets, d’informer les décisions politiques et d’améliorer la gestion6. Néanmoins, ces projets d’aménagement de la ville par le numérique ont un écho faible dans les mondes de l’urbanisme (Graham, 1997). Sur une période plus récente, la smart city est devenue un programme industriel et politique. En 2008, l’industriel de l’informatique IBM a lancé une campagne marketing internationale nommée « IBM Smarter Cities » (« Des villes plus intelligentes avec IBM »). Cette campagne a été le marqueur d’un engouement croissant dans l’utilisation des technologies numériques dans l’aménagement de la ville (Soderström, 2014). Outre la mobilisation de technologies plus récentes, le projet d’IBM diffère des promesses de réseaux intelligents en un point principal : il vise à sortir de la logique de silo par laquelle le gouvernement des villes serait conduit pour lui substituer une logique transversale et surplombante dans laquelle un système d’information central récupérerait les données de l’ensemble des services municipaux (notamment liés aux réseaux). Ce système centralisé permettrait d’optimiser le fonctionnement urbain en agissant en temps réel, souvent de façon automatisée, sur les différents réseaux pour améliorer la fluidité du trafic, détecter plus rapidement les fuites, prévoir les conséquences de la construction de gares de dessertes sur le prix du foncier, la saturation des transports et le développement économique, ainsi que de multiplier les services à destination des citadins. En l’espace d’une dizaine d’années, « la ville intelligente » est devenue à la fois le nom de la campagne marketing d’un industriel numérique à destination des acteurs urbains et un projet politique endossé par les élus de métropoles et des collectivités de taille moyenne pour mettre en avant leur développement technologique. Ainsi, loin de la dissolution annoncée, les technologies numériques ont accompagné la croissance des villes tandis que leurs promesses et formes d’intervention sur la gestion urbaine se sont multipliées. Sans dissoudre les villes, elles ont profondément renouvelé le rapport au temps : le « temps réel » a été progressivement érigé comme nouvelle norme de la bonne gestion des villes et des réseaux, et comme horizon temporel de la satisfaction des attentes du citadin (Kitchin, 2017).

Une entrée par les infrastructures en contexte urbain

Pour cela, je m’inscrirai dans la lignée des Science and Technology Studies et de l’Actor Network Theory (ANT) dont Ignacio Farías a montré qu’elles ont participé à « décentrer » le regard traditionnel des Urban Studies (Farías, 2010). Farías identifie d’abord une approche spatiale de la ville issue des travaux de l’école de Chicago, centrée sur les dynamiques de croissance urbaine, les phénomènes de ségrégation, de regroupement, de compétition sociale pour l’accès à certaines ressources ainsi que le rôle croissant de la mobilité dans la réorganisation des villes (McKenzie, 1924, Burgess, 1925, Park, 1952). Si Farías souligne la richesse des travaux de l’école de Chicago, il reproche à ses successeurs de réduire la ville à une somme d’unités spatialement délimitées (voir par exemple, Soja, 1996, 2000). Ensuite, les sciences sociales ont composé une vision de la ville comme entité économique, qui insiste sur son rôle structurant dans le capitalisme (Weber, 1921, Sassen, 1991). Farías reproche à ces courants de simplifier les contradictions politiques internes à la vie urbaine et de faire des métropoles des monolithes globaux. Puis, Farías identifie dans la littérature une vision de la ville comme formation culturelle, par laquelle les chercheurs proposent de comprendre la ville par l’analyse d’un état d’esprit (Simmel, 1903), d’une manière de vivre qualifiée « d’urbanité » (Delgado, 2007), favorisant l’émergence de nouvelles classes sociales (Florida, 2002). Nous pourrions ajouter aux trois approches identifiées par Farías celle de la science politique, qui envisage les villes par leurs périmètres administratifs, leur gouvernance et la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques, ce qui permet notamment d’adopter des approches comparatistes (Le Galès, 2003). La limite commune de ces quatre approches est de se donner pour acquis la primauté de certaines dimensions sur d’autres. Elles se donnent la ville comme un objet stable, aux frontières précises. Ceci est évidemment pertinent à certains égards : une ville a une définition administrative précise, la dotant d’un périmètre, de frontières, d’un dedans et d’un dehors. Toutefois, l’approche permise par les outils de l’ANT permet de s’émanciper d’un tel cadre pour observer d’autres phénomènes, qui resteraient invisibles si la ville est considérée comme un donné non problématique. Il s’agit alors de prendre pour point de départ la multiplicité, l’hétérogénéité de la ville, dont la totalité n’est pas saisissable et dont les différentes dimensions sont le fruit de processus faisant interagir des entités variées, humaines et non-humaines. L’ouvrage de Bruno Latour et Émilie Hermant (Latour, Hermant, 1998) sur Paris est un exemple parfait de cette méthode, substituant à la vision de l’espace « par le haut » l’exploration d’une pluralité de sites dans lesquels certaines dimensions de la ville se donnent à voir au travers de chaînes d’associations socio-matérielles. « La ville » s’avère autant être le dédale dans lequel le touriste doit s’orienter grâce à une multitude de panneaux et d’inscriptions, eux-mêmes produits d’un travail d’installation et de maintenance réalisé par les employés de la mairie ; qu’une somme de points lumineux engendrés par les capteurs d’AirParif7 mesurant les particules fines issues du flux de véhicules qui en parcourent les axes. La ville apparaît ainsi comme un ensemble de réseaux aux connexions partielles, dont on peut parcourir les chaînes, mais jamais rendre compte du tout. Pour désigner les façons dont la ville se donne à voir, est produite, se stabilise et se désagrège, Ignacio Farías propose d’utiliser la notion « d’assemblages urbains » 8 : 7 AirParif est une association de surveillance de la qualité de l’air. 8 Cette proposition conceptuelle d’Ignacio Farías a donné lieu à de nombreux débats dans le champ des BINAIRE BETON 26 « La notion d’assemblage urbain comprend l’urbain comme une qualité émergente de multiples processus d’assemblage, qui ne sont pas préexistants dans les rues, les bâtiments, les gens, les cartes, etc. La ville n’est donc pas une réalité extérieure [out-there reality], mais est littéralement faite d’assemblages, à travers lesquels elle peut advenir de multiples façons » Farías, 2010, p. 15, traduction personnelle. L’intérêt de cette perspective est ainsi de ne pas décider à l’avance de « ce qui compte », « ce qui fait » la ville ou la réalité urbaine. Je reviendrai davantage sur l’apport méthodologique de cette approche par la suite, en présentant la démarche suivie lors de l’enquête. Dans la lignée de ces travaux, et dans le souci de ne pas documenter les aspects les plus spectaculaires et les plus discutés de ce qui est présenté comme le cœur des smart cities, j’ai concentré mes efforts de recherche sur deux objets : un réseau de transport régional et les problématiques liées à son accessibilité ; des bâtiments, les data centers, et les problèmes liés à leur implantation dans un Établissement Public Territorial dans l’aglomération parisienne (EPT) 9 . Ces deux objets sont intéressants parce que ce sont des infrastructures, et qu’elles constituent à ce titre un point d’entrée très riche pour comprendre l’aménagement des villes par et avec le numérique. Ce réseau de transport et les bâtiments que sont les data centers participent à l’aménagement des villes dans lesquels ils se situent, et sont façonnés par les logiques spécifiques à ces espaces (densité, coût du foncier, complexité administrative, promiscuité et qualité de vie, mobilité, démocratie locale et d’entreprise). Parce qu’ils ne correspondent pas aux échelles et aux frontières de la ville, c’est objets d’étude permettent de déplacer la question de la ville vers la question de l’organisation des espaces urbains (des gares de différentes tailles réparties dans une région ; des data centers situés dans des quartiers de plusieurs villes) que j’observe « au ras des infrastructures », c’est-à-dire à l’échelle de celles et ceux qui s’y confrontent quotidiennement pour les gérer, les réformer ou les contester.

La continuité matérielle : tenir ensemble les infrastructures matérielles et informationnelles du numérique

L’étude des infrastructures a connu une grande popularité au cours des quinze dernières années (Larkin, 2013, Chatzis, et al., 2017, Jarrige et al., 2018, Rouillard, 2018). Au sein de ces travaux Urban Studies. Parmi les promoteurs de l’approche par les assemblages urbains, on peut noter les contributions de McFarlane (McFarlane, 2011a, 2011b). D’autres auteurs critiquent en revanche ce cadre conceptuel, argumentant qu’il prend le risque de dépolitiser les études sur la ville (Brenner et al., 2011). Une synthèse des débats est proposée par Swanton (Swanton, 2011). 9 Un EPT est une structure administrative ayant le statut d’établissement public de coopération intercommunale, créée en 2016 dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP). foisonnants, on peut distinguer deux approches. La première est héritière des travaux sur les Large Technical Systems ou Macro-Systèmes Techniques (Hughes, 1993), notion qui désigne les grands réseaux (électricité, eau, gaz, transport) sur lesquels repose le fonctionnement quotidien de nos sociétés. Proche des études géographiques, cette approche documente comment le développement des réseaux façonne les territoires à grande échelle, organise l’économie matérielle des sociétés, et donne à voir l’importance de l’intervention des ingénieurs sur le monde. Si la grande échelle constitue le cadrage privilégié de ces recherches, certains travaux soulignent l’intérêt d’étudier le développement des réseaux numériques à une échelle plus fine : Jonathan Rutherford a ainsi pu montrer que les négociations sur le tracé urbain de la fibre optique étaient très différentes à Londres et à Paris, produisant des territoires connectés très distincts (Rutherford, 2004). Bien qu’ils ne portent pas sur les espaces urbains, les travaux de Nicole Starosielski sur les câbles océaniques donnent aussi à voir la multitude et la fragilité des arrangements locaux qui ont permis de connecter les États-Unis à l’Asie du Sud-Est, dessinant de façon contingente la géographie Pacifique de l’Internet et structurant des rapports de force spécifiques (Starosielski, 2015). Une deuxième approche, devenue canonique, s’est concentrée sur les « infrastructures informationnelles » (Star, Ruhleder, 1996, Edwards et al., 2009), c’est-à-dire « l’arrière-plan » technique et organisationnel permettant à d’autres systèmes de pratiques organisées de se développer plus facilement, mais réclamant en coulisse un ensemble d’efforts, d’acteurs, de technologies pour se maintenir. Les auteurs qui abordent la ville par cet angle s’intéressent principalement à la place et au traitement de l’information, par exemple aux politiques d’ouverture des données urbaines 10 (Courmont, 2016) ou aux logiciels de pilotage de la ville par les données (Coletta et al., 2017). Les travaux de Rob Kitchin et Martin Dodge sont particulièrement éclairants pour montrer comment des infrastructures informationnelles peuvent contribuer à l’aménagement de l’espace physique. Les auteurs étudient des espaces particuliers qu’ils nomment « Code/Space » dans lesquels les logiciels sont indispensables au fonctionnement des espaces de la vie quotidienne, donnant à voir une certaine manière dont les logiciels aménagent l’espace (Kitchin, Dodge, 2011). Les auteurs prennent pour exemple les aéroports dans lesquels, pour des raisons de sécurité, il est impossible d’enregistrer un passager dans un avion sans avoir recours à un système informatique. Le code produit ainsi l’espace d’enregistrement : s’il tombe en panne, l’aéroport ne devient qu’une salle d’attente chaotique.