Le tout culturel

La ville méditerranéenne est depuis la Conférence de Barcelone en 1995, la clé de « l’élargissement de la zone de libre échange »68. On y attend la réduction des inégalités et l’insertion dans le jeu de la globalisation. Nîmes y participe. Cependant il convient au préalable de se demander en quoi la ville méditerranéenne est singulière. S’il ne s’agit pas d’un modèle idéalisé qui pour Lucile Médina Nicolas69 serait composite de sa compacité/homogénéité, de sa facilité à la cohabitation des diversités, et de sa propension au débat publique, à son « agora » ? Plus encore, qu’advient-il de ce modèle avec les extensions des périphéries et le polycentrisme ? Et comment l’activité touristique du littoral qui a imposé entre autre les villes nouvelles s’accorde avec ce modèle ?

Pour certains, la singularité serait essentiellement construite par la mise en avant de la dimension culturelle. Les villes du sud de l’Europe sont particulièrement investies par le street art de Marseille à Naples en passant par Lisbonne. Aussi est il intéressant d’établir les parallèles entre la construction d’une identité culturelle méditerranéenne vue de Bruxelles et la diffusion du steet art.

Le traité de Rome, qui scellait le devenir de la Communauté Européenne à ces débuts, n’envisageait la culture que comme un bien issu d’une histoire commune que l’on se devait de protéger. La priorité était l’établissement du marché commun. Cet « impensé culturel »70 sera réévalué par le Traité de Maastricht (1992), devenant facteur de cohésion anthropologique, néanmoins soumis aux aléas des enjeux économiques. Il s’agit autant de se protéger de la production culturelle et artistique américaine et japonaise, que de rééquilibrer au sein de l’Europe ce que la réunification de l’Allemagne risquait de faire pencher en sa faveur. C’est en 1993 que le concept « d’exception culturelle » va tenter de protéger les industries locales de la bourrasque que la porte ouverte par le libéralisme a laissé passer et qui menace par sa standardisation la diversité culturelle. En 2001, la déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO71 valorise le lien de l’individu à sa mémoire culturelle.

Afin de créer une zone de libre-échange, les 15 pays de L’UE et les pays riverains de la Méditerranée72 sont rassemblés avec la déclaration de Barcelone (1995). Dans une logique d’expansion et de stabilité propice à l’économie, l’instrumentalisation du tout culturel semble le remède à la fragmentation, sous le mythe d’une identité commune. La ville méditerranéenne est le laboratoire privilégié de ce conflit de l’espace et du libre échange et pour Bruxelles, avec le Plan Bleu (2001) pour accompagner la « mégapolisation » attendue en 2025 des villes méditerranéennes et avec le réseau Med-Cités73, elle semble à-même de concilier les contraires.

Une identité culturelle retrouvée si forte qu’elle ferait fi des brutalités coloniales, des restrictions des droits de douane, des flux migratoires, des disparités au regard des produits de nécessité, de l’eau potable, des possibilités d’apprendre… De nouveau à Barcelone en 2004, l’Agenda 21 va donner l’ampleur qui manquait à ce projet en intégrant le « durable »74. Les trois volets : économique, social et environnemental vont être mis au diapason tout particulièrement à travers la notion de patrimoine culturel méditerranéen. « A l’inverse de l’urbanisme fonctionnaliste, dans l’urbanisme durable les vides décident des pleins » Antonio Da Cunha75

La rue l’emporte et les fresques urbaines en rétrécissent l’espace.

Trois programmes ont porté cette politique. Tout d’abord la désignation annuelle depuis Athènes en 1985 d’une ville comme Capitale européenne de la culture. Par ce biais, les villes consacrées ont pu développer leur attractivité et « requalifier leur programme d’activités et d’évènements artistiques (63% des dépenses en moyenne) » 76.

Le programme URBAN77 en 1994, qui sous les recommandations de l’OCDE78 et de la Banque Mondiale vise à inscrire les villes en crise dans une logique libérale de développement économique.

Le programme du Partenariat euroméditerranéen en 1995 qui concerne le développement urbain des réseaux et de l’industrie.

La ville de Nîmes est candidate au Patrimoine mondial de l’UNESCO et une première tentative s’est soldée par un échec. Le motif du rejet est un musée de la Romanité trop moderne et un patrimoine qui ne se démarque pas assez des autres villes romaines79. Un autrereproche selon l’Icomos80, les effets potentiellement néfastes que pourrait avoir une explosion du tourisme sur le patrimoine de Nîmes (plus de 50% en dix ans).

Valorisation

Dans ce cadre promotionnel mais à un degré plus local, l’appropriation d’une identité partagée est un leitmotiv des projets urbains. Ce qui se joue est la création d’un imaginaire qui entérine les mutations-innovations portées par les acteurs locaux afin de « s’inscrire durablement dans les flux globaux ».

Pour la ville de Nîmes, le parti-pris est la Romanité, et plus précisément l’inscription de cette destination au centre des périples touristiques. La ville se veut festive et les deux férias annuelles sont réputées. Elle réaffirme son ancienneté face à sa grande rivale : Montpellier.

La ville s’enorgueillit de son aisance à l’époque d’Auguste où elle fût flattée par les empereurs en récompense de sa fidélité83. Néanmoins la ville d’Arles, autre proche rivale, tout aussi bien dotée, laboure déjà sur ces terres antiques et bénéficie de son inscription au patrimoine de l’UNESCO. Afin de parfaire ce « recyclage urbain », la ville de Nîmes a depuis une dizaine d’années engagé des processus de rénovation de son centre médiéval, de ses monuments antiques et tout particulièrement de sa voirie de façon qualitative afin de permettre des usages partagés et la déambulation touristique. En effet, « l’espace public fait de plus en plus partie du patrimoine lui-même »84. Les quartiers populaires nord-Gambetta et Richelieu, en proximité directe du centre ancien mis en valeur et sauvegardé, sont de facto peu dotés de monuments remarquables.

L’opportunité d’un grand Tour urbain avec fresques en nombre résout le problème de la visibilité d’une indigence peu fréquentable et peu compatible avec la touristification. Paris avec Plaine Commune et le canal de l’Ourq et Berlin avec l’East Side Gallery sont engagées dans une concurrence effrénée pour ce tourisme « hors des sentiers battus » : « Paris se laisse devancer par les grandes villes voisines (Berlin, Amsterdam, Londres, Barcelone…), qui ont su structurer leur offre et leur image pour attirer cette clientèle » Mairie de Paris, 2017, p. 8.

Cependant à Vitry sur Seine en 2015, un conflit occasionné par le passage des visiteurs d’un street art Tour sur un terrain de basket avec une partie en cours a révélé ce que cette pratique a d’indigeste : « Vous faites quoi ici ? Vous n’êtes pas chez vous ! »85.

Les festivals et les parcours induisent la spectacularisation de la difficulté à vivre de certains et à ce titre sont particulièrement indécents : « on n’est pas au zoo quand même !». En venir à occulter les réalités sociales induit une concurrence de l’appropriation de l’espace et s’apparente à une forme de domination.

Certains propriétaires sont affolés de la prolifération du street art qui à leurs yeux déprécie l’image du quartier, cela draine des activités illicites et « devient le repaire des zonards », « on avait vraiment pas besoin de ça », à leurs yeux, l’esthétisation colorée pourrait nuire à la réalisation de leurs biens. Il faudrait prendre en compte la temporalité des installations et l’inscription répétée des festivals pour statuer sur la plus-value ou son contraire. C’est là que l’on retrouve le processus du renouvellement qui devrait pour certains être susceptible de remettre dans un circuit « normal » les biens immobiliers. A la lecture de la loi SRU du 13 décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain) et de la moi Borloo de juillet 2003 (loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) on peut envisager deux postures : soit « un processus de rupture, en privilégiant une logique de revalorisation immobilière et de retour aux mécanismes de marché »88, particulièrement adapté aux quartiers anciens de propriétaires privés susceptibles de pourvoir à un renouvellement, soit une « approche sociale (…) qui met l’accent sur le logement social dévalorisé » où il s’agit

alors de rénovation de banlieues classées en GPV (Grands Projets de Ville) et ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Il apparaît que les opérations dans les quartiers anciens pour être cohérentes et assurées d’une certaine réussite doivent être accompagnées d’une forte volonté politique et d’un soutien en investissement public d’importance afin d’entraîner les investisseurs privés qui attendent des garanties solides face à la prise de risque ainsi que des déductions fiscales. De plus, il faut sans doute être prêt à accepter que le renouvellement s’accompagne d’une exclusion d’une partie des populations les plus modestes. A défaut, les opérations semblent entériner un état des faits et à maintenir en l’état sans trop d’aggravations.

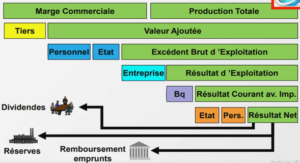

Dans le montage des projets de rénovation urbaine, la dimension économique est prépondérante. Elle est tout autant à l’initiative qu’à son aboutissement, et plus encore que de simplement maîtriser la temporalité de l’opération, elle en gouverne les modalités. En effet, puisque la création de valeur est en filigrane, et comme la collectivité ne peut assumer seule le coût des opérations, surtout en cette époque de récession, alors le nécessaire partenariat, la coopération va en déterminer les marges de manoeuvre.

Gouvernementalité et gouvernance

Dans le concept de gouvernementalité94 que Foucault développe au Collège de France dans les années 80, la rationalité politique qui guide les pas du néolibéralisme à ce stade du capitalisme avancé « n’a rien, essentiellement, d’un phénomène économique »95. Il s’agit « d’une conduite des conduites » et de « l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses et les réflexions, les calculs et les tactiques » « qui permettent d’imposer les normes de comportement à des individus et des groupes ». Pour Foucault, cette normalisation a besoin d’un Etat fort même s’il est assujetti à la doctrine néolibérale, d’autant qu’il faut s’accommoder de la baisse des budgets et de celle réclamée par les institutions mondiales à savoir les effectifs, tout en ayant recours à la sous-traitance. Pour Wendy Brown, il s’ensuit pour l’individu une dépolitisation qui s’accommode néanmoins de l’amour du chef.

A l’inverse, pour Patrick Le Galès qui en 1995-99 développe le concept de gouvernance, le passage du plan au projet dans la politique territoriale est une conséquence du « desserrement du verrou de l’Etat »98. La dynamique du projet comme instrument pour la vie locale est discutée, pour certains, le projet présente les avantages de la flexibilité de l’intégration et d’un renforcement de la démocratisation dans l’action publique locale99, pour d’autres ces effets ont été limités par des logiques protectionnistes sectorielles et de personnes, pour d’autres enfin, ce passage du plan au projet traduit la conversion aux puissances néolibérales et l’abandon d’une politique redistributive.

La gouvernance est acquise à Nîmes pour les grands projets de ville comme le musée de la Romanité, l’écoquartier en proximité de l’université Hoche, la rénovation du cours Jean Jaurès et de la voirie et des places du centre ville, le transport collectif en voies dédiées et la mise en conformité des équipements au vu du Plan PPRI. Pour le quartier nord-Gambetta, force est de constater que les minimas inscrits aux conventions de rénovation signées par les partenaires sont respectées, mais aussi que les opérations d’équipements sont reléguées aux investisseurs privés et soumises aux lois du marché, par exemple pour les constructions en cours des EHPAD, ou soumis à des mécanismes plus ou moins gouvernables comme l’activité des street artistes pour les fresques. Il s’agit d’une division spatiale de la gouvernance.

Selon le modèle « Enjeu orphelin » qui semble adapté, cela traduit l’absence de l’identification d’un porteur de projet et le manque de volonté politique assumée. Le rapport précise qu’il n’y a pas d’articulation avec un projet de territoire, que les logiques patrimoniales sont strictement gestionnaires, et que les partenaires sociaux n’ont pu être suffisamment efficaces. Souvent ce schéma met en évidence des relations conflictuelles entre les EPCI et les villes.