Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)

La crise environnementale au Sahel : enjeux et controverses

Après des années de sécheresses, le Sahel connaît depuis deux décennies un certain « reverdissement » par le retour d’une période plus humide. Cette évolution climatique est le point de départ du renouvellement des questionnements relatifs aux dynamiques environnementales sahéliennes, avec en toile de fond la forte croissance démographique et la perspective du changement climatique (Sultan et al., 2015).

Après la sécheresse, le reverdissement ?

Sécheresse et reverdissement : cette opposition fait écho à la dualité saisonnière qui caractérise l’espace sahélien, et aux spectaculaires contrastes paysagers qu’elle imprime, quand la couleur verte des steppes régénérées par les pluies supplante l’ocre des sols sableux écrasés par le soleil. Elle renvoie plus largement à l’alternance de périodes humides et de périodes plus sèches qui distingue l’histoire environnementale du Sahel et qui se traduit à toutes les échelles de temps. A l’instar des autres zones semi-arides du globe, le domaine bioclimatique sahélien est en effet marqué par une très grande variabilité temporelle des précipitations. Sur le temps long de l’holocène, la succession des cycles climatiques alternant périodes humides et périodes sèches est confirmée par la reconstitution des paléo-environnements sahariens et présahariens (Lézine, 1989), tandis que la mémoire de certains épisodes climatiques extrêmes survenus au cours du XIXème siècle ou au début du XXème siècle occupe une place centrale dans les traditions orales des populations sahéliennes. Induite par les mécanismes de la mousson ouest-africaine, cette intense variabilité des précipitations se traduit également dans l’espace, les précipitations annuelles enregistrées étant très inégales d’un territoire à l’autre. Elle demeure en tout cas consubstantielle au domaine bioclimatique sahélien et invite à renoncer à toute vision fixiste dans sa délimitation spatiale12.

Ces dernières années, l’espace sahélien connaît un certain « reverdissement » sous l’effet d’une nette augmentation des précipitations relativement aux périodes récentes. Ce thème du reverdissement est apparu dans le champ de la climatologie à la fin des années 2000 pour progressivement se diffuser dans les autres sciences de l’environnement (AGRHYMET, 2010) ainsi que dans les médias spécialisés13. Notion floue relevant à la fois du concept scientifique et de la métaphore tirée du langage commun, elle est utilisée en premier lieu pour décrire l’augmentation des précipitations observée au Sahel à l’échelle régionale depuis le début de la décennie 1990 (Dardel, 2014 ; San Emeterio Cabanes, 2015). Ce retour à une période relativement plus humide succède aux décennies 1970 et 1980 qui étaient marquées par une péjoration climatique et d’importants déficits pluviométriques avec pour point d’orgue les épisodes de sécheresses de 1969-1973 et 1983-1985, parmi les plus intenses enregistrés au cours du XXème siècle.

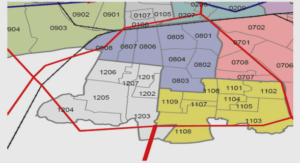

Les années de sécheresse ont provoqué, outre un grand nombre de morts et de déplacements de population, de profonds bouleversements des écosystèmes et des systèmes de production (Richard, 1990 ; Raynaut, 1997). Par leur intensité, ces années de sécheresses vont durablement marquer les sociétés sahéliennes, mais également façonner les représentations du Sahel en tant qu’espace perçu depuis l’extérieur. Dans les pays du Nord notamment, il est alors identifié à un espace condamné à la misère, une « terre qui meurt » tandis que déferlent les images apocalyptiques d’enfants sous-alimentés afin d’accélérer la mobilisation humanitaire à destination de ce qu’on nomme encore le Tiers-monde (Bonnecase, 2010). C’est à cette période également que se diffuse un modèle de cartes représentant la péjoration climatique par la « descente des isohyètes vers le sud », laissant ainsi apparaître la précarisation des activités agricoles observée à l’échelle locale par des observations menées sur le terrain14 (carte 3).

Le reverdissement constaté ne permet toutefois pas d’identifier un mouvement contraire de « remontée des isohyètes vers le nord ». En effet, si la période actuelle voit les cumuls pluviométriques annuels augmenter significativement à l’échelle régionale, on observe une variabilité interannuelle accrue ainsi qu’une augmentation de la fréquence des épisodes extrêmes, oscillant entre pluies abondantes et années très déficitaires, ce qui rend encore plus incertains qu’ils ne l’étaient auparavant les efforts de prévision (figure 1).

Figure 1 : cumul pluviométrique annuel standardisé au Sahel central (1950-2010). Trois séquences climatiques se succèdent depuis 1950 : une période humide (décennies 1950 et 1960, [A]), puis une période de sécheresse (décennies 1970 et 1980, [B]), puis enfin une période alternant années humides et années sèches avec une irrégularité et une variabilité accrues (depuis 1990, [C]). Source : D’après Panthou et al., 2014.

Mais le reverdissement ne se limite pas à une humidification. L’emploi de ce terme ambivalent renvoie également à l’observation de l’évolution du couvert végétal : le reverdissement comme augmentation de la végétalisation des sols.

Le domaine sahélien se définit aussi, outre le critère pluviométrique, par les formations végétales qui le constituent. Entre le « vrai désert » et les savanes méridionales, cette zone de transition se caractérise par des paysages spécifiques associant des savanes arbustives ou arborées à de vastes steppes où dominent des espèces ligneuses adaptées aux conditions semi-arides15 et des herbacées annuelles, principalement des graminées (Hiernaux, Le Houérou, 2006). Or les années de sécheresse ont profondément affecté la végétation, notamment ligneuse : la surmortalité des arbres et la disparition de certaines essences induites par les déficits pluviométriques récurrents expliquent non seulement la réduction du couvert végétal, mais aussi l’appauvrissement de la biodiversité, du moins à l’échelle locale (Richard, 1990).

Les analyses récentes (Dardel, 2014) déployées à l’échelle régionale grâce au traitement des images satellitales tendent à confirmer les résultats de travaux similaires antérieurs (Brami, 2006) pour montrer, d’une part, que la résilience de la végétation a été largement sous-estimée et, d’autre part, que l’humidification participe largement à l’augmentation du couvert végétal. Malgré ses limites méthodologiques16, la télédétection semble ainsi confirmer ce que révèlent les observations de terrain, à savoir une re-végétalisation significative des sols à l’échelle régionale (carte 4).

Carte 4: évolution de la productivité de la végétation à l’échelle régionale entre 1982 et 2010. Plus l’indice de végétation NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est élevé, plus la re-végétalisation est importante. A travers l’augmentation de la productivité végétale, le recru forestier est ici symbolisé par la couleur verte. On remarque que ce processus, loin d’être homogène, concerne en premier lieu la frange méridionale de l’espace sahélien. Source : Dardel, 2014.

S’il semble se confirmer, le reverdissement du Sahel demeure indissociable de la variabilité climatique sahélienne. Il ne s’agit ni d’une évolution irréversible, ni d’un événement inédit de l’histoire environnementale des zones semi-arides. Pourtant, le thème du reverdissement bénéficie d’une visibilité importante. Elle s’explique largement par la nature des représentations véhiculées par l’emploi du terme

reverdissement » lui-même : n’est-il pas le pendant optimiste des discours les plus alarmistes au sujet de la crise environnementale sahélienne, au lendemain des sécheresses et dans le contexte du changement climatique ? Il fait de plus écho à la parution simultanée d’un article dans la revue Science en mai 2017 concluant à la sous-évaluation des superficies boisées dans les zones arides et semi-arides à l’échelle globale, et tout particulièrement au Sahel (Bastin et al., 2017). Critiquant les méthodes de quantification des espaces forestiers habituellement utilisées par les organisations internationales comme la FAO, cet article présente le rôle du perfectionnement technique des instruments de mesure dans la prise en compte –trop rare– des arbres hors forêts. Il n’a toutefois pas empêché la production d’un discours médiatique célébrant la « découverte » de 467 millions d’hectares de forêts sèches17, et par ricochet, le « reverdissement » dont le Sahel fait l’objet.

Il importe donc de placer la variabilité au centre de l’analyse des évolutions climatiques observées au Sahel pour mettre en perspective les tendances actuelles. Les dynamiques environnementales au Sahel ne se limitent pas cependant aux transformations écologiques et climatiques à l’origine du processus de reverdissement. Elles procèdent également des pratiques d’exploitation des ressources naturelles par les sociétés qui y vivent et qui connaissent des taux de croissance démographique considérables.

Des pressions accrues sur les ressources

Au Sahel comme ailleurs, la question environnementale est étroitement reliée aux dynamiques démographiques, et ce depuis les années de sécheresses (Raynaut, 1997). Or les États sahéliens sont ceux qui connaissent les taux d’accroissement de leur population les plus rapides au monde, tandis qu’à l’échelle nationale les territoires sahéliens majoritairement ruraux sont ceux qui enregistrent les taux de fécondité les plus élevés (tableau 2).

Cet accroissement démographique très fort explique tout d’abord la jeunesse de la population, constituée pour moitié d’individus de moins de 15 ans à l’échelle régionale. S’il contribue à accélérer l’urbanisation et ainsi à consolider le semis déjà dense des villes sahéliennes à l’échelle régionale (OCDE, 2014), il explique aussi la croissance des populations rurales. Celles-ci devraient rester durablement majoritaires si l’on se fie aux projections démographiques nationale dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’ouest (Pesche et al., 2016). L’intensité de l’accroissement démographique est d’autant plus structurante qu’elle est appelée à se prolonger dans les décennies à venir. En effet, à l’échelle régionale, les projections convergent dans la prévision du maintien d’une croissance très rapide jusqu’en 2050 au moins (May, Guengant, 2014) : la transition démographique est inachevée dans les différents pays relevant de l’espace sahélien. Compte tenu de l’absence de politiques de contrôle des naissances et de la permanence de facteurs sociaux valorisant une fécondité importante (Cooper, Botiveau, 2013), la croissance démographique représente donc un facteur durable de transformation des sociétés.

Le constat de cette croissance démographique rapide et durable suscite de nombreux débats. Ils portent sur l’effectivité du « dividende démographique » et son utilisation potentielle par les États en tant que facteur de développement socio-économique (Guengant, 2014). Ils s’articulent également autour des rapports entre population et environnement, en questionnant la disponibilité des ressources naturelles.

Au Sahel, les ressources naturelles sont soumises à une pression démographique croissante. La majorité de la population, qui demeure rurale, agricole et pauvre, continue de tirer ses moyens de subsistance de leur exploitation. Malgré une diversification croissante des activités en lien notamment avec l’urbanisation (Pesche et al., 2016) l’agriculture et l’élevage pastoral de type extensif restent deux piliers des économies rurales. Elles connaissent d’importantes transformations sous l’effet de l’accroissement des pressions sur les ressources du milieu : densification des terroirs et réduction des parcours favorisent par exemple l’émergence de concurrences voire de conflictualités plus intenses pour l’accès aux ressources foncières, fourragères et hydriques (Turner, 2004). Si ces phénomènes s’ancrent dans des contextes socio-écologiques locaux particuliers, force est de constater que la quasi-totalité des territoires sahéliens sont confrontés à une problématique similaire d’augmentation des pressions anthropiques sur les milieux (Sultan et al., 2015) et de recomposition des pratiques d’exploitation dans ce contexte de compétitions accrues.

Les préoccupations environnementales portent tout particulièrement sur les ressources ligneuses et sur leur rôle stratégique pour les populations sahéliennes. L’arbre fournit à la fois de l’engrais (logique des parcs arborés18 sur les marges soudano-sahéliennes), du fourrage (réserve de pâturages aériens) ainsi que des produits agroforestiers économiquement valorisables (exemple de la gomme arabique19). Il représente surtout la principale source d’énergie des populations dans un contexte de pauvreté monétaire persistante et d’échec de la transition énergétique20, si bien que l’exploitation du bois-énergie représente un enjeu environnemental et économique majeur au Sahel et ce depuis plusieurs décennies (Bellot, 1982 ; Matly, 2000 ; Gazull, Gautier, 2015). Bien que renouvelable, le bois-énergie disponible tend à se raréfier sous l’effet de prélèvements sans cesse plus importants dans un contexte de forte croissance démographique, comme le montrent les auréoles déboisées qui s’étendent parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres en périphérie des centres urbains. La crise du bois, qui est avant tout la crise des pauvres, représente ainsi le symptôme de la crise du développement rural et urbain au Sahel, et révèle les difficultés de l’intervention de l’État dans la gestion forestière.

Au-delà de cette ressource particulière, c’est l’ensemble des écosystèmes qui sont confrontés à des pressions anthropiques croissantes, comme le montrent les dynamiques environnementales récentes observées dans les zones humides sahéliennes.

Le cas des vallées des fleuves Sénégal et Niger illustrent tous deux, quoique différemment, les conséquences environnementales de l’augmentation de la pression démographique au Sahel. Le fleuve Sénégal est de longue date un observatoire privilégié des enjeux de partage des ressources en eau de plus en plus convoitées (Seck et al., 2009 ; Bruckmann, 2016). Les phénomènes de concurrence entre les différents usages de cette ressource stratégique s’expriment tant au niveau régional (construction de barrages sur fond de rivalité entre États riverains) qu’à l’échelon local (conflits d’usage entre cultivateurs, éleveurs et pêcheurs) dans un contexte où la population de plus en plus nombreuse demeure dépendante de l’exploitation des ressources naturelles. Le fleuve Niger quant à lui démontre le rôle des processus socio-écologiques à l’origine du « paradoxe hydrologique » sahélien (Sighomnou et al., 2013). Les perturbations du cycle hydrologique et notamment du cycle annuel crue-décrue s’expliquent par la perte d’une partie de la végétation et par la dégradation localisée des sols, deux processus induits par les effets combinés des années de sécheresse et, surtout, par l’intensification de l’usage anthropique des terres. Il en découle une moindre capacité d’absorption des sols qui se traduit durant les années à fortes précipitations par une augmentation des crues pouvant entrainer des inondations en aval, dans des territoires où l’urbanisation se traduit par une grande extension des superficies construites dans les zones inondables, comme c’est régulièrement le cas à Niamey.

Explosion démographique, environnement menacé, pauvreté structurelle : ainsi peut être formulée l’insoluble équation sahélienne. Les liens unissant ces trois dimensions continuent de susciter de vifs débats scientifiques et politiques au sujet des origines et des conséquences de la crise environnementale contemporaine, ainsi qu’au sujet des réponses qu’il convient de lui apporter. Deux visions continuent de s’affronter au sujet des conséquences de la croissance démographique. Certes, la vieille opposition entre malthusiens et « boserupiens21 » perdure à propos de la situation du Sahel, pour les uns le cas emblématique des conséquences écologiques et socio-économiques d’une forte natalité, pour les autres le symptôme avant tout de la crise des États et de l’impasse des stratégies de développement. Une opposition que ne parviennent pas à renouveler les débats actuels sur le changement climatique ou encore sur la crise migratoire à laquelle sont confrontés les États européens par exemple (Cooper, Botiveau, 2013).

Une approche plus féconde de cette question ancienne des rapports entre population et ressources réside dans l’analyse socio-politique de l’efficacité des modes de gestion et d’appropriation des ressources naturelles. La crise environnementale est alors conçue comme une crise des rapports socio-politiques qui sous-tendent les droits régissant l’accès aux ressources et leur exploitation par différentes catégories d’acteurs (Beck et al., 2006 ; Gautier, Benjaminsen, 2012). Il ne s’agit pas tant de rechercher un hypothétique et illusoire équilibre entre population et ressources, mais bien d’identifier les mécanismes de régulation à l’œuvre entre acteurs d’une part, et entre acteurs et ressources d’autre part. Cette approche revient notamment à questionner les modèles de gestion de l’environnement les plus à mêmes de garantir l’accès partagé aux ressources naturelles (Lavigne Delville et al., 2006 ; IIED, 2012) tels les mécanismes de la décentralisation ou la définition des « biens communs ».

Un troisième champ de recherche est apparu plus récemment. Fortement controversé, il concerne les articulations entre environnement et insécurité (Le Ster, 2011). L’approche développée par T. Homer-Dixon et d’autres chercheurs issus de « l’Ecole de Toronto » établit ainsi un lien de causalité déterminant entre pénurie et/ou rareté des ressources d’une part et conflits et/ou violences d’autre part. L’approche critique formulée à son encontre met en avant les risques d’une telle naturalisation et donc dépolitisation des situations de conflits, et replace l’environnement au sein des nombreux autres facteurs conflictogènes (Bégin-Favre, 2008). Il importe en tout cas de noter que les travaux de l’Ecole de Toronto connaissent un succès certain au sein des sphères politiques et environnementales globales à l’heure où le terrorisme et le changement climatique viennent transformer la perception qu’on a des régions soumises à des crises multiformes, et singulièrement des territoires sahéliens.

Une marge dans la globalisation environnementale ?

La globalisation environnementale, si elle n’est pas un concept clairement défini, renvoie dans le contexte contemporain à la construction progressive d’une gouvernance internationale de l’environnement et donc au rôle croissant des acteurs environnementaux globaux comme les institutions interétatiques ou les organisations non-gouvernementales dans la redéfinition de l’action publique infra-ou supranationale (Gautier, 2011 ; Blanc-Pamard et al., 2012). L’inscription de la question environnementale en tant que « problème mondial » dans le champ des relations internationales et de la coopération se traduit notamment par la production et la circulation de normes, modèles et discours qui sont autant de facteurs de mise en relation des territoires et des acteurs et ce à différentes échelles (Hufty, Aubertin, 2007). Elle se traduit notamment par l’intervention croissante des acteurs supra-étatiques dans la définition des politiques environnementales nationales.

Ce processus de globalisation environnementale semble réserver à l’espace sahélien une place ambiguë sinon paradoxale : malgré l’actualité des multiples crises qui le traversent, il souffre d’une marginalisation relative et persistante de la part des acteurs globaux de la gouvernance environnementale. Comment expliquer le statut de cet espace à la fois si visible et si délaissé ? D’un côté, le Sahel est présenté comme un espace confronté à des crises multiples -environnementale, alimentaire, sécuritaire- et en ce sens voué à un intérêt particulier de la part des États, des bailleurs de fonds, des institutions internationales et des ONG. Le discours sur « l’urgence de l’action » transparait largement dans la littérature institutionnelle qui lui est consacrée22, tout comme dans les nombreuses mobilisations politiques et médiatiques qui régulièrement viennent rappeler les termes de l’équation sahélienne précédemment décrite. L’espace sahélien bénéficie en cela à l’échelle globale d’une grande visibilité politique qui vient renforcer sa centralité épistémologique. Celle-ci lui confère une place particulière dans les débats contemporains sur le « problème environnemental mondial » : le Sahel apparait comme le lieu physique et immatériel à partir duquel sont formulées les problématiques liées à la crise environnementale et sont éprouvées les théories des sciences de l’environnement, avec en toile de fond la question du changement climatique. Il est ainsi fréquemment présenté dans cette même littérature institutionnelle comme étant à la fois l’espace archétypal de la pénurie –celui où les conséquences de la raréfaction généralisée des ressources naturelles sont les plus dévastatrices sur les conditions de vie des populations- et l’espace emblématique des effets du changement global compte tenu de ses multiples vulnérabilités.

De l’autre côté toutefois, la vision d’une « communauté internationale » prétendument « au chevet environnemental » du Sahel ne peut qu’être mise en doute par le relatif délaissement dont il fait l’objet. Tout d’abord, l’instabilité politico-militaire qui s’est enracinée ces dernières années dans certains territoires de la bande sahélienne a entrainé une « requalification de cet espace au prisme sécuritaire » (Brachet et al., 2011) réaffirmant ainsi la dimension essentiellement géopolitique du mot « Sahel » lui-même (Bonnecase, 2010). La prédominance des approches sécuritaires mais aussi humanitaires tendent reléguer les préoccupations environnementales à la queue des priorités politiques des pays du Nord, mais aussi des États sahéliens eux-mêmes23.

Au-delà des insécurités, qui après tout relèvent de temporalités et de territorialités qui leur sont propres, le Sahel souffre d’une certaine marginalisation qui explique sa place limitée dans la globalisation environnementale. Cette marginalisation tient à ce qu’il ne bénéficie finalement que de très peu d’ « avantages comparatifs24 » environnementaux à l’échelle globale. La Convention des Nations Unies relative à la lutte contre la désertification est le parent pauvre des trois grandes conventions onusiennes ; la faiblesse relative de la biodiversité explique le faible intérêt accordé aux mesures de conservation ; les techniques de stockage du carbone dans les sols et dans la végétation sont peu susceptibles d’être efficaces compte tenu de la faiblesse de la biomasse et notamment du couvert forestier ; les incertitudes liées aux effets du changement climatique25 sont enfin trop grandes pour permettre une prise de décision quant aux stratégies d’adaptation promues ailleurs à l’échelle globale.

La faiblesse structurelle des États sahéliens qui composent la bande sahélienne -dont une majorité de Pays les Moins Avancés (PMA)- et l’absence de perspectives de valorisation économique importante des politiques environnementales n’incitent donc pas à faire du Sahel un hot spot environnemental à l’échelle globale à l’instar des grands bassins forestiers tropicaux par exemple. Malgré le cas atypique du lac Tchad (encadré 1), le paradoxe est à relever : malgré l’inflation des annonces alarmistes et des discours volontaristes à propos de l’environnement sahélien, la région demeure à bien des égards un angle mort de la globalisation environnementale à l’échelle globale.

Ainsi se présente la crise environnementale actuelle au Sahel. Les nombreuses incertitudes concernant le devenir de cet espace nourrissent d’intenses débats quant aux évolutions de l’hydraulicité, aux conséquences de la pression démographique et à la perspective du changement climatique. Autant de problématiques contenues de longue date dans les controverses autour du thème de la désertification.

Table des matières

Introduction

Première partie. Une Muraille pour le Sahel : la renaissance d’une utopie

Chapitre 1. Le Sahel, espace de l’environnement menacé ?

1.1. La crise environnementale au Sahel : enjeux et controverses

1.1.1. Après la sécheresse, le reverdissement ?

1.1.2. Des pressions accrues sur les ressources

1.1.3. Une marge dans la globalisation environnementale ?

1.2. Le spectre tenace de la désertification

1.2.1. Aux origines coloniales du discours de crise écologique

1.2.2. La politisation de la lutte contre la désertification

1.2.3. La désertification : de rares certitudes

1.3. La forêt contre le désert : les politiques de l’arbre au Sahel

1.3.1. Quatre décennies de lutte contre la désertification : techniques et acteurs

1.3.2. « Le reboisement, technique ou idéologie ? »

1.3.3. Ceintures vertes et barrages verts : des résultats contrastés

Chapitre 2. Une tentative de construction régionale par l’environnement

2.1. Du rêve présidentiel au programme panafricain

2.1.1. Wade, Obasanjo, Kadhafi : un « projet fou pour l’Afrique »

2.1.2. Dakar, N’Djamena, Addis Abeba : institutionnaliser la Muraille

2.2. Une Muraille facteur d’intégration régionale ?

2.2.1. Une vision pan-sahélienne stimulante

2.2.2. Un ambitieux projet de construction territoriale

2.2.3. Ambition ou démesure : des objectifs flous

2.3. Fragilités et rivalités : une Muraille politiquement fissurée

2.3.1. Des États faibles et instables

2.3.2. Un projet sénégalo-sahélien ?

2.3.3. « C’est trop politique » : un instrument de gouvernement ?

Chapitre 3. Héritage local, innovation globale

3.1. Un triple héritage redynamisé dans un contexte favorable

3.1.1. Comme un air de déjà-vu

3.1.2. Les ambitions retrouvées des États au milieu des années 2000

3.2. Les ressources de l’extraversion offertes par une Muraille globalisée

3.2.1. Une gouvernance globale de l’environnement en voie de consolidation

3.2.2. Une Muraille pour capter les nouvelles rentes environnementales ?

Deuxième partie. La Muraille contre le territoire ? Des territorialisations incertaines

Chapitre 4. De la carte au territoire, la territorialisation par le tracé

4.1. Les ambiguïtés du tracé régional

4.1.1. Le tracé : une lecture géographique et politique

4.1.2. Le tracé indicatif global, entre outil technique et représentation symbolique

4.1.3. L’axe Dakar-Djibouti : réminiscences historiques et imaginaire territorial

4.2. D’un tracé à l’autre, des priorités nationales divergentes

4.2.1. L’élaboration différenciée des plans d’action nationaux

4.2.2. Les tracés replacés dans leur contexte national : différents modèles

4.2.3. S’éloigner du tracé : vers une approche intégrée ?

4.3. Une décennie pour si peu : l’échec du projet régional de territoire ?

4.3.1. Sous le tracé, le sable : immobilisme et impuissance des États

4.3.2. Derrière la Muraille, le retour des ceintures vertes : le cas de N’Djamena

Chapitre 5. Édifier la Grande muraille verte au Ferlo : du rempart à l’abri

5.1. Le Ferlo, place forte de la territorialisation de la Muraille au Sénégal

5.1.1. L’opérationnalisation du projet, fruit d’un volontarisme partagé

5.3.2. Le Ferlo, territoire de tous les projets au coeur de la zone sylvopastorale

5.1.3. La réserve des Six forages, berceau de la Muraille

5.2. Une Muraille – rempart fondée sur le reboisement

5.2.1. Le reboisement comme outil de protection environnementale

5.2.2. Les périmètres de reboisement dans leur dimension spatiale

5.2.3. Choix des espèces et difficultés techniques

5.3. La Muraille comme ressource pour les populations locales

5.3.1. Un outil de lutte contre la pauvreté ?

5.3.2. De petites oasis abritées par la Muraille : les jardins polyvalents villageois

Chapitre 6. Une Muraille en quête d’ancrage local

6.1. Le pastoralisme, un impensé ?

6.1.1. La difficile articulation entre élevage et foresterie au Ferlo

6.1.2. Une Grande muraille verte contre le pastoralisme ?

6.1.3. Grande muraille verte et pastoralisme vers un compromis ?

6.2. Relations de pouvoir et participation locale : une Muraille imposée ?

6.2.1. L’approche dirigiste et techniciste des agents des Eaux et forêts

6.2.2. Le rôle ambigu du partenariat noué avec l’Université

6.2.3. Un relatif désintérêt à l’égard d’une Muraille tolérée

6.3. Le faible impact d’une Muraille hors-sol

6.3.1. Des aménagements modestes et peu adaptés

6.3.2. Un support plutôt qu’un territoire

Troisième partie. La Muraille et son double : l’instrument d’extraversion

Chapitre 7. Acteurs et enjeux d’une appropriation globale

7.1. Une interface entre États sahéliens et sphères globales de l’environnement

7.1.1. Une Muraille à la croisée d’un faisceau d’intérêts convergents

7.1.2. Une coalition hétéroclite d’acteurs institutionnels en soutien au projet

7.1.3. Les lieux et les temps de l’extraversion : les « arènes globales »

7.2. Une prise en main par les bailleurs de fonds

7.2.1. Monnayer la Grande muraille verte

7.2.2. Les « économies de la promesse » au secours de la Muraille ?

7.2.3. Une Muraille réceptacle de tous les projets au Sahel

7.3. La Grande muraille verte, une opportunité économique et scientifique

7.3.1. Les marchés de la Grande muraille verte

7.3.2. Les centres de recherche, entre caution scientifique et relais d’influence politique

Chapitre 8. Retour au Ferlo : quelle articulation entre global et local ?

8.1. Une Muraille glocale en quête de visibilité

8.1.1. « Faire venir le monde au Ferlo »

8.1.2. Mettre en scène la Muraille

8.1.3. Les traces paysagères et discursives de la glocalisation

8.2. Un ancrage local condamné par l’inscription globale du projet ?

8.2.1. Les territorialisations multiples de la Muraille au Ferlo

8.2.2. Un déficit d’ancrage local aggravé

8.2.3. « L’essentiel est ailleurs » : le territoire comme faire-valoir

8.3. La revanche du territoire ? Les enjeux d’une relocalisation du projet

8.3.1. Ce que signifie relocaliser la Muraille

8.3.2. Trois scenarii de trajectoires à moyen terme pour la Muraille sénégalaise

Chapitre 9. Résilience et résurgences de la Muraille

9.1. Une Muraille écartelée qui tient bon malgré tout

9.1.1. Une trajectoire originale, reflet de tensions multiples

9.1.2. Une situation d’entre-deux, source de résilience

9.1.3. Les vertus de l’indétermination

9.2. Les rejets de la Grande muraille verte : une lecture géographique

9.2.1. Une redynamisation du modèle voyageur des barrages verts

9.2.2. Une requalification de l’espace régional sahélien au prisme de la Muraille

9.2.3. Une redéfinition des pratiques de recherche scientifique au Sahel

Conclusion

Bibliographie

Table des illustrations

Table des cartes

Table des tableaux

Table des figures

Table des planches photographiques

Table des photographies

Table des encadrés

Annexes

Annexe n°1 : la Grande muraille verte vue par la presse écrite

Annexe n°2: La controverse CSFD-ANGMV en 2010