Aléa et vulnérabilité conduisent au risque

« Le risque caractérise un évènement identifié mais non réalisé » (Dauphiné et Provitolo 2007). Cette définition mérite d’être complétée par deux composantes principales : l’aléa et la vulnérabilité.

La définition généralement admise du risque se résume à une équation :

Risque = Alea X Vulnérabilité

L’aléa est un phénomène caractérisé par une intensité et une probabilité d’apparition dans un lieu précis. Cela concerne aussi bien des phénomènes naturels comme la pluie, que des évènements d’origine anthropique, comme un accident industriel. C’est l’historique des évènements passés qui permet de quantifier statistiquement son intensité, et sa durée de retour (temps qu’il faut pour trouver la même intensité du phénomène).

Dans le cadre de la GEMU, l’aléa est donc la pluie, caractérisée par une intensité et un temps de retour.

La vulnérabilité représente le préjudice qu’inflige l’aléa à l’entité observée, que ce soit un objet, un écosystème ou une ville. Cette vulnérabilité dépend de l’exposition, fonction d’une composante géographique (plus l’œil du cyclone se rapproche d’une île, plus elle est exposé à sa force destructrice), de la résistance de l’entité, et de sa sensibilité (Dauphiné Provitolo 2007). Par extension, cette notion se trouve appliquée à la société, qui anticipe et réagit plus ou moins bien aux crises, passant ainsi d’une notion passive, subie, à une capacité à agir ou réagir, notion à rapprocher de la résilience (voir plus bas).

La vulnérabilité est un paramètre modifiable par l’homme, que ce soit par des moyens techniques, comme des moyens organisationnels. Pour le domaine du pluvial, l’imperméabilisation accentue la vulnérabilité de la ville, alors qu’un réseau d’alerte la diminue.

Le risque est donc au croisement d’un aléa et d’une vulnérabilité. De nombreux aléas sont sans risque, comme par exemple les très nombreuses tempêtes qui ont lieu sur les océans.

En revanche, le risque apparait lorsque la même tempête atteint une côte habitée, donc vulnérable.

La mitigation est l’action humaine qui, par atténuation de l’aléa ou de la vulnérabilité, réduit les dommages sur le milieu.

La résilience est un terme qui a fortement évolué durant les dernières décennies.

A l’origine, le terme est technologique, exprimant la capacité d’un objet à retrouver sa forme initiale à l’issue d’un choc ou d’une déformation. On peut aussi évoquer la notion de plasticité du matériau, et la résilience est alors la plage de choc dans laquelle l’objet conserve son élasticité.

A partir de cette « résilience d’ingénierie », Holling, écologue canadien des années 1970, se base sur le fait que dans la nature il n’y a pas nécessairement un retour à l’état initial, mais plutôt un retour à un nouvel état d’équilibre, différent de l’initial. En effet, les écosystèmes, de par leur complexité et des interactions multiples entre les phénomènes climatiques, les dynamiques de populations, les effets de prédation, ont plusieurs états d’équilibre. La « résilience écologique » devient alors la capacité à trouver un nouvel état d’équilibre à la suite d’un choc. Cette construction aboutit ainsi à suivre les perturbations permanentes et les évolutions adaptatives du milieu (la « gestion adaptative »).

A la suite de la résilience des écosystèmes, les chercheurs ont intégré le concept dans le monde social, évoluant vers le « système socio-écologique », qui s’attache aux interactions entre les hommes et la nature. La résilience peut ainsi traduire les évolutions d’une société humaine, avec une évolution du mot vers la notion d’apprentissage à subir des perturbations, ce qui revient à intégrer la population elle-même dans le processus d’apprentissage (Mathevet Bousquet 2014). « La résilience devient alors un objectif de la gestion des risques qui vient s’ajouter à ceux, plus anciens, de maîtrise des aléas et de réduction de la vulnérabilité. » (Rioust 2012 p 92).

Selon la Théorie des systèmes, un système complexe est constitué d’un grand nombre d’éléments en interaction où les relations entre les éléments sont plus importantes que les éléments constitutifs eux-mêmes. Par opposition à un phénomène monodirectionnel, un tel système ne se pilote pas ; il doit s’auto-organiser (Chocat 2015).

La résilience urbaine devient dorénavant une discipline à part entière, intégrant la ville comme un milieu, mais à la différence des milieux naturels, ses évolutions sont liées à la ville elle-même, à ses évolutions, et à ceux qui la conçoivent et ceux qui la vivent (Rioust 2012). Intégrer la résilience dans le projet urbain, c’est prendre conscience que les aléas sont inévitables, et que les évolutions de la ville la rendent moins exposée, avec des capacités de retour à un fonctionnement admissible le plus rapidement possible. Cette évolution de pensée ne peut être cantonnée à quelques sachants (experts, Etat, élus, services techniques). « La définition du risque acceptable est alors, avant tout, une question éthique et politique. C’est aussi un enjeu démocratique, car le débat doit être public et éclairé » (Reghezza 2013 p 216).

Mais pour atteindre la sphère publique, une problématique suit un cheminement jusqu’à atteindre l’état de « mise à l’agenda »: dans un premier temps, la problématique est suffisamment importante pour qu’elle soit prise en main par les chercheurs. Dans une deuxième étape, ceux-ci vont la décrire, l’analyser, la caractériser. Elle pourra alors sortir dans l’espace public à l’occasion de polémiques, au cours desquelles elle subira des déformations, sera schématisée par la présentation médiatique, et alors seulement la population pourra se l’approprier (Rioust 2012).

La notion de catastrophe naturelle elle aussi évolue, et doit être comprise comme le résultat d’un processus politique, scientifico-technique et économique, qui, dans certains cas, perpétue des inégalités socio-économiques (Rioust 2012). L’idée de catastrophe réside aussi dans le fait que l’aléa naturel a initié des conséquences qui elles-mêmes vont bouleverser d’autres activités en cascade (humaines, économiques). Finalement, la ville n’est plus capable de faire face, elle bascule dans ce que l’on peut qualifier de gestion de crise (Reghezza 2019).

Traductions pour la GEMU

L’aléa naturel pour notre domaine reste la pluie. Les experts du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) annoncent que le dérèglement climatique se traduira par une augmentation des périodes de sécheresse, et une plus grande occurrence des phénomènes orageux, avec sans doute des intensités croissantes (Locatelli 2014). Les évènements de nos jours rares le seront moins ; une pluie qui était jugée décennale, aura un temps de retour plus court.

Ainsi, l’ensemble des réseaux dimensionnés pour accepter les pluies décennales (de l’époque actuelle), n’assureront plus la protection affichée, pour les pluies décennales futures. Il y a donc une distorsion entre le risque initial, base du dimensionnement des ouvrages en place, et le risque à venir. La probabilité d’augmentation du nombre d’inondations par ruissellement est donc importante.

La vulnérabilité en matière d’eau pluviale est modifiée par les effets anthropiques, volontaires ou non.

La ville, avec des concentrations de populations et d’outils économiques, devient plus sensible aux aléas, avec des conséquences plus importantes. L’impact sociétal est plus marqué en zone de forte densité de population qu’en territoires peu peuplés.

La gestion ancienne des eaux pluviales, basée sur la collecte et le rejet, en canalisant les eaux, réduisait la vulnérabilité des zones habitées, pour des pluies moyennes. Cette sécurisation est mise à mal avec une plus grande probabilité de pluies intenses, associée à une densification des espaces urbains, imperméabilisant de nouvelles surfaces propices au ruissellement. La fréquence des débordements et inondations, dans des quartiers non préparés à ces phénomènes, va certainement augmenter. En revanche, la mise en place de dispositifs préventifs, tels que des systèmes d’alerte, ou des informations de la population aux bons gestes à réaliser en cas d’inondations, réduit la vulnérabilité de la cité.

Notons qu’en zone rurale, les évolutions climatiques laissent planer aussi des risques de ruissellement plus importants : les sécheresses provoquent la création d’une croûte de surface diminuant la capacité d’infiltration des sols naturels.

Enfin, en matière d’aléas climatiques, et tout particulièrement pour les pluies, la vulnérabilité sociale est au XXIème siècle plus grande qu’au XIXème, car nous avons perdu la faculté de vivre avec le risque. Les améliorations techniques ont permis de repousser le risque à des évènements extrêmes, que la mémoire humaine oublie. Notre vigilance et l’intégration du phénomène dangereux que peut être une pluie se sont atténuées, nous rendant moins adaptables face aux évènements.

Une autre facette de cet « aveuglement » est la croyance que les dispositifs en place sont efficaces contre tous les aléas. Si ce n’est pas le cas, une défaillance technique doit en être la cause, dont on peut trouver un responsable (en l’occurrence souvent le maire). Or la principale réponse qu’attend la population à la suite d’un sinistre, ce sont des mesures concrètes, les plus visibles étant des travaux, et non pas des études, favorisant ainsi le « tout tuyau » au détriment des techniques alternatives qui ne produisent leurs effets bénéfique que sur le long terme. Les inondations par ruissellement sont responsables presque annuellement de plusieurs morts, et de dégâts qui se chiffrent entre 250 et 1 000 millions d’euros. Chaque année peut être caractérisée par un lieu : Trèbes (11) en 2018, Cannes (06) en 2015, Haute Garonne en 2013, Draguignan en 2010, etc. Il faut donc considérer ce risque comme majeur, et à ce titre, il doit sortir du cénacle des spécialistes pour rejoindre le terrain sociétal.

Enfin, il est important de reconnaitre que l’évolution climatique diminue notre connaissance des phénomènes, que nous entrons dans le domaine de l’incertitude. Les outils scientifiques n’ont plus la même pertinence, et le modèle est remis en question par la société, d’autant plus que ce sont ces instruments techniques qui ont produit les systèmes de gestion pluviale actuels.

La co-gestion du système pluvial

Les pluies constituent un risque majeur, tant sur le plan humain qu’économique, et donc politique. Par ailleurs, les nombreuses incertitudes sur les évolutions de ces risques réclament un meilleur partage avec l’ensemble de la société.

Les acteurs du système pluvial

Pour envisager une concertation, une co-gestion, il est d’abord nécessaire de faire l’inventaire des différents acteurs.

• L’Etat reste un acteur incontournable, bien que la compétence pluviale ait été transférée majoritairement au bloc communal. Il qui prescrit les principales règles du fonctionnement administratif par le biais de la loi, et par le contrôle des actes d’urbanisme des collectivités. Par ailleurs, il assure une partie de la gestion de crise avec les services de la sécurité civile, et maintient la cohésion sociale par l’indemnisation des dommages.

L’intégration du pluvial dans le projet urbain : deux exemples métropolitains

L’Atelier des Territoires : une nouvelle approche de la désimperméabilisation

Le dispositif national

L’Atelier des Territoires (AdT) est un dispositif mis en place par l’Etat depuis 2009, afin de favoriser le partage d’expertise autour d’un territoire afin d’en révéler une vision d’avenir. Les acteurs locaux (services de l’Etat, collectivités, élus comme techniciens, habitants) sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire permettant de passer de constats partagés à un projet commun. L’objectif est donc bien d’ouvrir le débat avec des acteurs jusqu’à présents absents.

Concrètement, un appel à projet national est lancé par la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), chaque année sur un thème différent17. Les services déconcentrés de l’Etat soumettent leur projet avec les équipes d’accompagnants qu’ils ont sollicitées. L’étude elle-même se déroule sur un peu plus d’une année avec trois à quatre ateliers rassemblant les différents intervenants et se clôt avec une restitution finale.

L’appel à projet de 2017/2018 s’intitulait « Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement », avec l’idée de repenser la place de l’eau dans le projet de territoire (http://www.territoires.gouv.fr/atelier-des-territoires).

La proposition régionale

Sous maitrise d’ouvrage de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL PACA) et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, une proposition a été engagée avec le concours de la Métropole Aix Marseille Provence. L’idée de départ repose sur la disposition 5A-04 du SDAGE 2016 – 2021, intitulée « Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées », qui incite à intégrer la désimperméabilisation des sols dans les documents d’urbanisme, proposant même un ratio de global de 150 % pour toute reconversion d’un site déjà imperméabilisé.

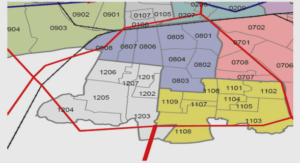

La Métropole Aix Marseille Provence a été choisie comme terrain d’étude, d’une part pour la variété des milieux aquatiques de ce vaste territoire, et d’autre part pour la jeunesse de cette structure expliquant la complexité de répartition de la compétence « Eau » en son sein. C’est ainsi que trois sites ont été proposés :

Coudoux, ou comment l’urbaniste revisite un projet d’extension

Une volonté de maitrise foncière urbaine

La commune de Coudoux fait partie du département des Bouches-du-Rhône, située à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Aix-en-Provence. Elle fait partie de la Métropole Aix Marseille Provence depuis la création de cette dernière en 2016.

Sur le plan hydraulique, la commune est traversée d’est en ouest par la rivière de l’Arc qui se jette dans l’étang de Berre, et le canal de Marseille, construit au XIXème siècle et qui s’appuie sur les reliefs au Nord de la commune. Il est à noter que les évacuations de surverse du canal de Marseille traversent la commune du nord au sud, par des fossés à ciel ouvert, connus de la population. L’eau a donc déjà une histoire et une présence dans la communauté.

Très contraint par le croisement des autoroutes A7 et A8, et par une déclivité importante au nord, la commune ne peut que se développer densément.

La municipalité s’est saisie de la nouvelle compétence « urbanisme » qui lui été offerte par les lois de décentralisation, pour fonder une politique favorisant la densité urbaine et la préservation d’une aire agricole liée à l’irrigation par le canal de Marseille. Ainsi, malgré la pression foncière liée à la proximité des pôles d’emplois d’Aix et de l’est de l’Etang de Berre, la physionomie de la commune est ainsi très caractéristique, avec un noyau villageois dense (de l’ordre de 45 logements / hectare) et une campagne naturelle et agricole, contrairement au développement de la majorité des communes avoisinantes.

La construction de l’Ecoquartier du Grand Coudoux en 2016 est la suite logique de cette démarche, avec volonté d’installer des logements collectifs, et une place centrale qui n’existait pas. L’innovation liée à l’arrivée d’habitats sociaux au cœur du village résidentiel s’est accompagnée d’une concertation et de la volonté de la labellisation Ecoquartier. La réussite de ce quartier en cœur de village se mesure au nombre de visites qu’il suscite ! En revanche, le volet pluvial ne faisait pas partie des principes fondamentaux de l’Ecoquartier, et a donc été traité de façon traditionnelle, en réseau souterrain sans résurgence pour la nature en ville ou le rafraîchissement urbain.

Une extension du village très encadrée …

Le PLU communal de 2017 prévoit une augmentation de population dans la décennie à venir, par extension de l’enveloppe urbaine, l’actuelle étant déjà à des densités ne proposant pas de dents creuses ni de possibilités de division parcellaires internes.