Définition et caractéristiques de l’inondation

L’inondation est une submersion (rapide ou lente) d’une zone pouvant être habitée. C’est le débordement des eaux lors d’une crue.

Une crue est un phénomène naturel caractérisé par une montée plus ou moins brutale du niveau d’un cours d’eau. Elle se traduit par l’augmentation de son débit : le courant est alors plus fort.

Le niveau d’eau et l’espace occupé par le cours d’eau varient en fonction de son débit. Un cours d’eau analysé selon sa coupe transversale présente une section principale occupée par les écoulements normaux (appelé lit mineur) et une plaine d’inondation occupée lorsque le cours d’eau est en crue.

Les caractéristiques de l’inondation

Généralités sur les caractéristiques de l’inondation : D’une façon générale, l’aléa inondation (faible, moyen ou fort) est caractérisé par : la hauteur d’eau, la durée de submersion, la vitesse du courant, la turbidité de l’eau et la période de retour de crues.

La hauteur et la durée de submersion : La hauteur de submersion peut avoir un impact important sur le bâti, notamment lorsqu’elle dépasse la cote de référence. La structure porteuse de l’habitation peut être endommagée et les sols et les murs sont gorgés d’eau. Lorsque la durée de submersion est importante (supérieure à 24 h voire 48 h), des problèmes sanitaires peuvent survenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par les égouts ou parfois l’hydrocarbure échappé des cuves.

La vitesse du courant : La vitesse d’écoulement est conditionnée par la pente du lit et sa rugosité. Elle peut atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l’écoulement dépend du couple hauteur/vitesse.

La turbidité de l’eau : La turbidité provient de la présence de fines particules en suspension dans l’eau. Ce volume est communément appelé « transport solide ». Il s’agit de matériaux (argiles, limons, sables, graviers, etc.) se trouvant dans les cours d’eau, et dont le transport peut s’effectuer soit par suspension dans l’eau, soit par déplacement sur le fond du lit, du fait des forces liées au courant.

Cycle de GRC

La gestion des catastrophes est un processus cyclique. La fin d’une phase constitue le début d’une autre. La prise de décision au bon moment durant chaque phase entraîne une meilleure préparation, les meilleures alertes, une vulnérabilité réduite et/ou la prévention des catastrophes à venir. Le cycle complet de gestion des catastrophes couvre la mise en forme des lignes directives et des plans de l’État qui résout les causes des catastrophes ou atténue leurs effets sur la population, les biens et l’infrastructure. Il y a quatre étapes dans le cycle de GRC : L’atténuation : L’atténuation concerne toute mesure prise avant une catastrophe pour réduire ses impacts, y compris les mesures de préparation contre et de réduction à long terme des risques.

L’atténuation se distingue dans deux catégories : Atténuation structurelle : projets de construction qui réduisent les impacts économiques et sociaux).

Atténuation non structurelle : les politiques et les pratiques qui soulèvent la sensibilisation sur les dangers et encouragent les développements pour réduire l’impact des catastrophes.

La prévention : La prévention regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l’impact d’un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens, la prévention d’une catastrophe engage la préparation de la population. Si c’est le cas, il faut étudier la manière dont les intervenants formels (police et pompiers, Services médicaux d’urgence et armée) se préparent pour intervenir face aux catastrophes. L’intervention : L’intervention en cas de catastrophe est la somme totale des mesures prises par la population et les institutions qui font face à une catastrophe. Ces mesures commencent par l’alerte face à la menace d’un événement. La concentration dans les phases d’intervention et de restauration du cycle de gestion des catastrophes est le fait de répondre aux besoins élémentaires de la population jusqu’à ce qu’on trouve des solutions plus permanentes et durables.

Reprise : Etape de retour à la vie normale La réhabilitation/reconstruction des bâtiments, de l’infrastructure en état normal. Rétablir le fonctionnement de la collectivité. Dans l’idéal, il faudrait remettre la zone touchée dans un état similaire ou meilleur qu’avant la catastrophe.

Conséquences de l’inondation sur le système éducatif

Sur le plan moral : Les enfants n’ont plus de motivation pour étudier car l’éducation est interrompue (pendant les cyclones Fundi, Chedza et de pluie intense de l’année 2015, Ampefiloha Ambodirano est inondée durant 2 mois).

Les enfants deviennent paresseux pour aller à l’école puisque les matériaux éducatifs sont presque détruits.

Sur le plan physique : Certains élèves ne viennent pas à l’école car ils ne mangent pas à leur faim ou encore ils sont atteints de maladies (diarrhée, choléra, démangeaison, maladie de la peau, etc.…). Cela pourrait augmenter le taux d’absentéisme pendant la période de crise.

Sur le plan socio-économique : D’après l’enquête, les 70% de la population dans le quartier Ampefiloha Ambodirano sont soit charpentiers, ou fabricants de brique, ou lavandières ou encore vendeurs ambulants.

Pendant la période de l’inondation, leurs activités ne sont pas possibles ou sont difficiles à réaliser, alors que les dépenses quotidiennes sont élevées : frais de déplacement des matériaux à un lieu plus sûr, frais (de pirogue, de charrette, dos,..) de leurs enfants pour parvenir à l’école, augmentation du prix de riz et des besoins de bases.

Table des matières

INTRODUCTION

Partie I : Contextes globales

Chapitre 1 : Représentation de la zone d’étude, système éducatif et Généralité sur l’inondation

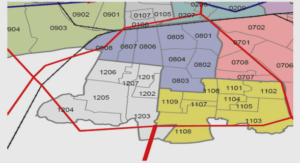

1. Représentation de la zone d’étude

2.Présentation du système éducatif

3.Généralité sur l’inondation

3.1. Définition et caractéristiques de l’inondation

3.1.1. Définition

3.1.2. Les caractéristiques de l’inondation

4. Cycle de GRC

Partie II : Méthodologies

Chapitre 2 : Matériels et méthodes

5.Matériels utilisés

5.1. Matériels d’enquêtes et collecte/acquisition de données sur terrain

5.2. Collecte des données

6. Méthodes

6.1. Enquêtes sur terrain

6.2. Recherche de la zone d’étude

6.3. Enquête dans le fokontany Ampefiloha Ambodirano

6.4. Les caractéristiques de l’inondation dans le fokontany Ampefiloha Ambodirano

6.5. Méthode d’analyse des risques d’inondation : méthode APR [10]

Partie III : Résultats et discussions

Chapitre 3 : Résultats

7. Résultats d’enquête sur terrain et résultats d’analyse des risques d’inondations selon la

méthode APR

7.1. Résultats d’enquête sur terrain

7.1.1. Les activités de la population

7.1.2. Présentation du système éducatif existant dans le fokontany Ampefiloha Ambodirano

7.1.3. Causes de l’inondation dans le Fokontany Ampefiloha Ambodirano

7.1.3.1. Origine géographique

7.1.3.2. Rupture des digues

7.1.3.3. Problème d’aménagement du territoire

7.1.3.4. Problème d’urbanisation

7.1.3.5. Constructions illicites

7.1.3.6. Dégradations des canaux d’évacuation et du système d’assainissement

7.1.3.7. Blocage financier

7.1.4. Conséquences de l’inondation

7.1.4.1. Dégâts de l’inondation sur la population

7.1.4.2. Conséquences de l’inondation sur le système éducatif

7.2. Résultats d’analyse des risques d’inondations dans le fokontany Ampefiloha

Ambodirano selon la méthode APR

Chapitre 4 : Discussions

8. Utilisation de l’arbre de Problème [13]

9. Recommandations

9.1. Application du cycle de GRC aux communautés locales

9.2. Application des gestions des catastrophes aux niveaux écoles

9.3. Utilisation de l’arbre de solution [13]

CONCLUSION