Mode de reproduction du maïs

Le maïs est une plante monoïque, c’est-à-dire que les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des inflorescences distinctes. L’inflorescence femelle, l’épi, se développe à partir d’un bourgeon axillaire. L’inflorescence mâle, la panicule, se développe à partir du point de croissance apical au sommet de la plante.

Généralement, les anthères du maïs sont mûres 2 à 4 jours avant que les styles (soies) ne deviennent réceptifs. Le maïs est donc naturellement une espèce allogame. Le maïs maintenu en populations isolées (sans contrôle de la pollinisation) est formé d’individus hétérozygotes mais proches les uns des autres pour un certain nombre de caractères. Les caractéristiques globales de ces populations (ou « variétés de pays ») se maintiennent assez bien au cours des générations successives.

Emission du pollen et fécondation chez le maïs

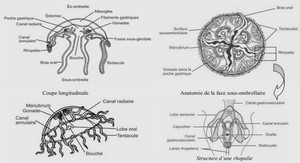

Chaque épillet de la panicule est composé de deux fleurs, chaque fleur possède trois étamines. Les deux fleurs d’un même épillet ne libèrent pas le pollen en même temps : une des deux fleurs a une avance de 3 à 4 jours sur l’autre. La floraison des épillets se fait dans un ordre bien précis et commence au milieu du rachis central de la panicule.

Pour une seule panicule, la libération totale du pollen dure 8 à 10 jours. L’émission du pollen se fait surtout le jour, très peu de temps après le levé du soleil. Elle passe par un maximum au milieu de la matinée. En cas de pluie ou d’irrigation, la déhiscence des anthères est limitée et le pollen reste enfermé dans les loges des étamines.

La durée de vie du pollen est généralement de quelques heures seulement. Le pollen libéré tombe de la panicule par simple gravité et est transporté par le vent. Il arrive ainsi sur les soies, permettant la fécondation.

Dans les minutes qui suivent son arrivée sur la soie, le grain de pollen émet un tube pollinique. Le long tube pollinique met jusqu’à 24 heures pour atteindre la base de la soie et l’ovule pour la fécondation. Plusieurs dizaines de grains de pollen peuvent « germer » dans une même soie, mais un seul parviendra à l’ovule et assurera la fécondation. Une panicule peut produire plusieurs millions de grains de pollen.

Maladies et ennemis du maïs

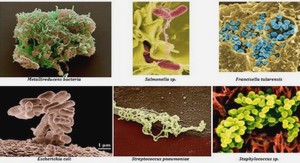

La culture de maïs subit des maladies provoquées par des carences nutritionnelles, parmi les 130 maladies qui affectent la culture de maïs les pluparts sont surtout causées par des champignons, des bactéries et des virus. Les attaques occasionnées par des ravageurs, le plus souvent des insectes. Enfin, il faut citer les dégâts effectués par les oiseaux et les mammifères supérieurs.

Quelques maladies sont universelles et se produisent dans la plupart des environnements où le maïs est cultivé. Les maladies deviennent donc un facteur limitant à la production de maïs .

Les maladies causées par les champignons sont propagées par des spores. Ellesse présentent sous formes des tâches de couleur rouge à la surface des feuilles pour les rouilles et de couleur noire ou grise pour les helminthosporioses ou brulures des feuilles.

Des maladies virales ont été signalées sur les maïs : la striure du maïs ou maladie des bandes est très répandue. Elle est très transmise par la cicadelle Peregrinus spp. Le symptôme typique est la présence de bandes chlorotiques courant de la base à la pointe des jeunes feuilles .

Importance et utilisation du maïs

Le maïs est l’une des espèces cultivées les plus productives. C’est une plante en C4 (réalise leur photosynthèse d’une façon plus efficace). Il possède le potentiel de production d’hydrate de carbone le plus élevé par unité de surface par jour. Céréale fourragère et alimentaire, le maïs fournit une part importante de l’alimentation humaine et de la nourriture des animaux. Il représente environ 53% de l’alimentation du bétail, et peut être distribué, en graines broyés, à toutes les espèces animales. Le maïs fourrage est très apprécié pour sa grande valeur énergétique. Dans la plupart des pays européens, 90% de la récolte de maïs sont utilisés par les industries de l’alimentation animale. Dans certains pays, notamment en Afrique, la plante est cueillie avant la maturité complète et consommée comme légume. Les grains moulus, fournissent une farine plus ou moins jaunâtre mangés sous forme de bouillie, soit sous forme de pain ou couscous.

A Madagascar, l’utilisation du maïs est généralement sous forme de bouillie consommée entre les principaux repas. L’usage industriel est considérablement développé : dans les usines d’amidonnerie, l’extrait d’amidon est utilisé pour des fabrications alimentaires (pâtisserie, brasseries), pharmaceutiques (après transformation en glucose) et textiles (colles et fibres). La semoulerie travaille le grain par mouture pour obtenir une semoule qui servira dans l’élaboration de divers aliments. Différents sous produits de ces industries (solubles, germes, sons, gluten) sont employés dans la composition de la margarine, de l’huile de table, des vernis. La distillerie obtient par ses procédés du whisky et margarine du bourbon et de la bière. A Madagascar, les principales transformations effectuées sur le maïs concernent le broyage manuel ou à la machine ; la production de bière et provendes .

Avantage de la pratique de l’irradiation sur l’amélioration des plantes

L’induction de mutation par des agents mutagènes physiques ou chimiques raccourcit le temps d’obtention d’une nouvelle lignée à caractère intéressant en 4 ou 5 ans, par rapport à la méthode conventionnelle qui nécessite 10 à 12 ans .

L’irradiation apporte des résultats considérables sur l’amélioration des plantes. Les principaux traits obtenus par la technique de mutation sont : l’augmentation du rendement, la précocité, la qualité du produit, la résistance aux maladies et aux facteurs abiotiques. De nombreuses plantes mutantes sont produites et cultivées.

LEIVA et al., (1988) ont travaillé sur l’amélioration de la teneur en protéine chez le haricot. Le riz est parmi les plantes les plus travaillées dans le programme de mutation. FUTSUHARA en 1968 ont montré des résultats sur l’obtention de la première variété mutante de riz « Reimei » au Japon.

SILUE et al en 2010 ont utilisé les mutations induites dans l’identification des gènes indispensables au bon déroulement de l’embryogenèse chez l’Arabidopsis thaliana (L.) Heyhn. et Zea mays L., plantes modèles de l’étude de l’embryogenèse chez les dicotylédones et monocotylédones.

Table des matières

INTRODUCTION

Première partie : GENERALITES

I- LE MAÏS

I.1 – Origine

I.2 – Systématique

I.3 – Description botanique

I.4 – Physiologie et environnement

I.4.1 – Structure de la graine de maïs

I.4.2 – Germination des graines de maïs

I.4.3 – Besoins en éléments minéraux et en eau de la plante

I.4.4 – Phases de développement

I.4.5 – Mode de reproduction du maïs

I.4.6 – Sortie et réceptivité des soies

I.4.7 – Emission du pollen et fécondation chez le maïs

I.5 – Maladies et ennemis du maïs

I.6 – Importance et utilisation du maïs

II- LA MUTATION

II.1- Définition

II.2- Mutation spontanée

II.3- Mutation induite

II.3.1- Les agents mutagènes

II.3.2 – Avantage de l’irradiation sur l’amélioration des plantes

Deuxième partie : MATERIELS ET METHODES

I- SITE D’ETUDE

I.1 – Localisation du site d’étude

I.2- Caractéristiques de la station

I.2.1- Climat de la station

II – MATERIELS VEGETAUX

III – PROTOCOLE EXPERIMENTAL

III.1 – Irradiation des graines de maïs

III.2 – Dispositif expérimental au champ

III.3 – Préparation des parcelles

III.4 – Méthode de semis et entretien de culture

III.5 – Contrôle de la pollinisation

III.6 – Récolte et opérations post récolte

III.7- Méthode de suivi

III.7.1- La germination

III.7.2- Les survivants

III.7.3 – Mesure de la croissance et développement de la plante

III.7.4 – Mesure du taux de chlorophylle

III.7.5 – Comptage du nombre des graines M2 par pied

III.7.6 – Taux de réduction des différents paramètres

IV- ANALYSES STATISTIQUES DES RESULTATS

Troisième partie : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

I- LA GERMINATION

I.1- Taux de germination

I.2- Taux de réduction de germination

II – LES SURVIVANTS

II.1 – Taux de survivants

II.2 – Taux de réduction des survivants

III – CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES PLANTS DE MAÏS

III.1- Evolution de la croissance en hauteur des plants de maïs M1

III.2- Evolution de la croissance foliaire des plants de maïs M1

III.3 – Hauteur maximale moyenne des plantes M1

III.4 -Taux de réduction de la hauteur des plantes

IV – NOMBRE DES GRAINES M2 PAR PIED

IV.1 – Moyenne du nombre des graines M2 par pied

IV.2 –Taux de réduction de la fertilité de la plante

V – TAUX DE LA CHLOROPHYLLE

V.1 – Réduction du taux de chlorophylle ou fréquence de mutation

Quatrième partie : DISCUSSIONS

CONCLUSION GENERALE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES