Effet de l’entraînement controlatéral et influence de la latéralité du membre inférieur sur le contrôle postural monopodal

Entraînement unilatéral et effets controlatéraux

L’entraînement unilatéral est caractérisé par le fait d’exécuter des exercices en utilisant le membre d’un seul côté i.e. soit le bras droit ou le bras gauche, soit la jambe droite ou la jambe gauche. Il améliore l’apprentissage moteur et permet d’obtenir des gains de force musculaire aussi bien pour le membre entrainé que pour le membre non-entrainé (Zhou, 2000; Shima et 26 al., 2002; Munn et al., 2004; Hortobagyi, 2005; Munn et al., 2005; Carroll et al., 2006; Lee and Carroll, 2007; Lee et al., 2009; Lee et al., 2010; Lepley & Palmieri-Smith, 2014; Boyes et al., 2017; Manca et al., 2017). L’amélioration de la performance survenant sur le côté nonentrainé suite à un entraînement unilatéral est connu sous le nom de l’effet controlatéral ou de l’effet croisé. Bien que ce type d’entraînement ne corresponde pas aux dogmes de l’entraînement habituel, son implication s’avère fortement suggérée dans un contexte thérapeutique (Lepley & Palmieri-Smith, 2014). En effet, une étude menée auprès de 19 participants souffrant d’une faiblesse au niveau des fléchisseurs dorsaux du pied, a montré que 6 semaines de renforcement musculaire du pied non-affecté, améliore la force isométrique de la flexion dorsale du pied affecté de 31% (Dragret & Zehr, 2013). En parallèle, d’autres études ont conclu d’une part, que l’entraînement de force unilatéral augmente les gains de force du membre immobile (i.e. cas d’un plâtre, d’une attelle et d’un bondage) et d’autre part, limite sa perte de force (Magnus et al., 2010; Farthing et al., 2011). Des adaptations neurophysiologiques sont à l’origine des gains de forces produits au niveau des membres controlatéraux. Cependant, les mécanismes d’adaptation varient en fonction du type d’exercice (i.e. volontaire ou électro-induit) que nous aborderons dans la section suivante.

Exercice volontaire

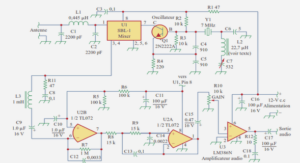

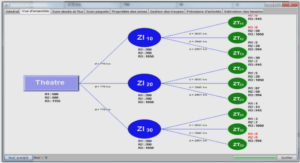

L’exercice volontaire est contrôlé par le cortex moteur. Il se caractérise par une activation de la commande motrice, qui envoie un message nerveux empruntant la voie pyramidale (i.e. cortico-spinale), jusqu’à la jonction neuromusculaire, afin d’activer les unités motrices du muscle squelettique pour aboutir à une contraction musculaire. D’après la littérature existante, les effets controlatéraux provenant de ce type d’exercice sont relatifs à des adaptations du système nerveux central aux niveaux supraspinal et spinal (Zhou, 2000; Munn et al., 2004; Hortobagyi, 2005; Carroll et al., 2006; Lee et Carroll, 2007). Les adaptations supraspinales 27 ont été associées à une augmentation de l’excitabilité cortico-spinale dans les hémisphères ipsilatéral et controlatéral en réponse à des mouvements volontaires unilatéraux (Lee et al., 2009; Farthing et al., 2011). Les adaptations spinales peuvent se produire en réponse à des contractions volontaires unilatérales par l’intermédiaire des projections commissurales qui se réalisent sur le côté controlatéral (Lee et Carroll, 2007). Les changements dans les circuits spinaux sont en partie attribuables à l’inhibition pré-synaptique de la fibre afférente Ia (Hortobagyi et al., 2003). Plus précisément, les contractions volontaires induisent des changements soit dans l’inhibition pré-synaptique de la transmission afférente Ia, soit dans l’excitabilité motoneuronale. Les effets controlatéraux induits par l’exercice volontaire peuvent varier en fonction de l’intensité de l’exercice. En effet, une étude récente par stimulation magnétique transcrânienne a été menée auprès de 16 jeunes sujets sains afin de déterminer l’excitabilité du cortex moteur du rectus fémoral droit, lorsque la jambe gauche exerce des contractions musculaires à différentes intensités (0%, 25%, 50%, 75% et 100%) de la force maximale (Hendy et al., 2017). Les résultats de cette étude ont montré une activation croisée significative de la voie cortico-motrice à partir d’une intensité de contraction de 50% de la force maximale. Des intensités maximales tolérables sont alors prescrites pour produire un effet controlatéral optimal (Hendy et al., 2017). Par ailleurs, le mode d’action musculaire i.e. concentrique (raccourcissement du muscle avec un rapprochement de ses points d’insertions musculaires), excentrique (contraction avec allongement du muscle lorsque la force extérieure est supérieure à la force qu’il est capable de produire) et isométrique (pas de raccourcissement ou d’allongement du muscle, pas de déplacement des bras de levier osseux), semble également différencier les effets controlatéraux en termes de pourcentage de gain de force (Manca et al., 2017). Selon une revue de littérature de Zhou (2000), un gain de force de 77% engendré par un entraînement controlatéral a été observé suite à des contractions excentriques 28 comparativement à des gains de force de 30% et 22% pour des contractions concentriques et isométriques, respectivement. De plus, Hortobagyi et al. (1997) et Farthing & Chilibeck (2003) ont conclu que les effets controlatéraux étaient à la vitesse d’exécution, lorsque que des contractions excentriques rapides étaient utilisées durant l’entraînement. 2.2 Exercice électro-induit Contrairement à l’exercice volontaire, l’exercice électro-induit se caractérise par un stimulus externe qui échappe au système nerveux central. Il s’agit d’un courant électrique appliqué à une certaine intensité et une certaine fréquence grâce à des électrodes placées directement sur la surface du muscle (Figure 3). Figure 3. Stimulation électrique du quadriceps fémoral Cela permet de stimuler non seulement les fibres musculaires mais aussi les fibres nerveuses puisque le seuil d’excitabilité de l’axone est 20 fois inférieur à celui des fibres musculaires (Paillard, 2008). Le recrutement des fibres musculaires suite à un exercice électro-induit diffère à celui de l’exercice volontaire. Lors d’un exercice volontaire, le recrutement des unités motrices (UMs) se fait selon le principe de taille (i.e. des petites aux grandes) et selon l’intensité de la contraction (Henneman et al., 1965) (Figure 4). Les petits motoneurones ont une impédance d’entrée plus élevée, ils sont donc recrutés plus facilement pour une intensité plus faible que les gros motoneurones (Paillard, 2008). Ainsi, les fibres musculaires de type I 29 sont recrutées pour des intensités sous-maximales tandis que les fibres de type II sont recrutées pour des intensités plus élevées (Figure 4). Figure 4. Représentation graphique du recrutement des unités motrices lors de l’activation volontaire du muscle squelettique selon la loi de Henneman (d’après Gregory & Bickel, 2005). Néanmoins, cette loi ne s’applique pas lors d’un exercice électro-induit, puisque l’activation des UMs suite à un stimulus électrique s’opère dans un schéma synchrone et non sélectif (i.e. ordre de sélection aléatoire) (Gregory & Bickel, 2005; Bickel et al., 2011). Par ailleurs, une stimulation électrique percutanée permet d’activer directement les UMs situées en dessous des électrodes (McComas et al., 1971). Dans le cas où celle-ci est appliquée sur un muscle ayant des UMs de grande taille en superficie (ex. le quadriceps) (Lexell et al., 1983), le recrutement des UMs plus larges (fibre de type II) pourrait, par conséquent, être dominant en rapport à celui des UMs plus petites (fibres de type I). En effet, Knaflitz et al. (1990) suggèrent que la localisation des branches motoneuronales représente un facteur déterminant dans l’activation des fibres musculaires via une stimulation électrique percutanée. Il parait aussi que l’exercice électro-induit recrute les même UMs pendant toute la durée de la stimulation, tandis que l’exercice volontaire impose un système de rotation en remplaçant les UMs fatigués par d’autres UMs non fatiguées (Paillard, 2008). Bien que l’exercice électro-induit se distingue de l’exercice volontaire par son mode de recrutement des UMs, il demeure, cependant, une alternative très efficace ayant la particularité d’induire des gains de force et de limiter leurs pertes aussi bien chez des adultes sains que chez des adultes pathologiques (Bax et al., 2005). De plus, il permet d’engendrer des effets controlatéraux de force musculaire (Hortobagyi et al., 1999; Arkov et al., 2010; Sariyildiz et al., 2011) qui s’avèrent similaires ou même supérieurs à ceux obtenus par un exercice volontaire (Hortobagyi et al., 1999; Oakman et al., 1999; Zhou, 2000). Les effets controlatéraux induits par l’électrostimulation proviennent principalement des adaptations spinales (Hortobagyi et al., 1999). Cependant, l’inconfort causé par les sensations douloureuses associées à la stimulation électrique peut également conduire à des adaptations supraspinales (Hortobagyi et al., 1999; Hortobagyi & Maffiuletti, 2011). Hortobagyi & Maffiuletti (2011), proposent un model selon lequel les sensations nociceptives associées à la stimulation électrique agissent au niveau cortical (Figure 5). D’après ces auteurs, l’exercice électro-induit pourrait être capable de modifier l’excitabilité des connections interhémisphériques ainsi que l’équilibre entre l’excitation et l’inhibition interhémisphérique (Hortobagyi & Maffiuletti, 2011).

PREMIÈRE PARTIE : Introduction générale |