COMPOSES CONTENANT LE RESIDU SNPH3

Plusieurs complexes et dérivés contenant le résidu SnPh3 avec des ligands organiques ou inorganiques ont été obtenus et leurs structures déterminées par les méthodes spectroscopiques infrarouge, Mössbauer, RMN et Rayons X [48-54]. Dans notre laboratoire, l’étude des complexes et dérivés contenant le résidu SnPh3 avec les oxoanions tétraédriques ou pyramidaux, les ions oxalates et carboxylates a fait l’objet de plusieurs travaux de thèse et de publication [32-40]. Les structures de certains dérivés tels que [(Ph3Sn)(H2OSnPh3)S04]n [55], R4N(XO4)SnPh3 (X = S, Se; R = Me, Bu) ou Cy2NH2SO4SnPh3 [56], C2O4(SnPh3)2.2DMF [57] ont été déterminées par Rayons X. Sur le tableau I nous reportons les attributions des bandes principales infrarouge des composés A1, A2 et A3, sur le tableau II celles des composés A4 et A5. Les spectres infrarouge, RMN 1H et RMN 119Sn du composé A1 sont respectivement représentés sur les figures 1, 1a et 1 b , ceux du composé A2 sur les figures 2, 2a et 2b . Les spectres infrarouge et RMN 1H du composé A3 sont respectivement reportés sur les figures 3 et 3a , ceux du composé A4 sur les figures 4 et 4a et ceux du composés A5 sur les figures 5 et 5a .

Spectre RMN 119Sn du composé A1

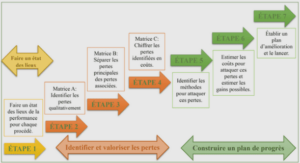

L’apparition de plusieurs bandes dans la zone de valence antisymétrique et symétrique sur le spectre infrarouge du composé A1 attribuées à ν COO montre que l’anion n’est pas centrosymétrique. L’absorption large centrée à 2935 cm-1 reflète l’existence de liaisons hydrogène impliquant le cation. Le spectre RMN 1H révèle un multiplet entre 7.26 et 7.74 ppm attribué aux protons phényliques, un triplet entre 2.9 et 2.96 ppm et un multiplet entre 1.15 et 1.39 ppm dûs aux protons de la chaîne cyclique ainsi que trois doublets respectivement à 1.60-1.63ppm, 1.75-1.78ppm et 1.99-2.02ppm attribués aux protons OH. Le calcul des aires d’intégration est en corrélation avec la formule proposée. Le spectre RMN 119Sn montre la présence de deux types d’étain : l’un tétraédrique et l’autre bipyramidal trigonal. Sur la base de ces données spectroscopiques nous proposons une structure dimère constitué d’une cage formée par deux HC2O4 – reliés par les cations par le biais de liaisons hydrogène, l’un des SnPh3Cl étant lié à la cage par une liaison hydrogène de type NH….Cl conférant ainsi à l’étain un environnement tétraédrique, l’autre SnPh3Cl étant par contre coordiné ce qui lui confère une géométrie bipyramidal trigonal, les Cl- restant interagissant électrostatiquement avec la cage (schéma 1).

Spectre RMN 119Sn du composé A2

Le spectre RMN 1H du composé A2 présentant un multiplet entre 7.26 et 7.65ppm attribué aux protons des groupes phényle, un singulet à 2.90ppm correspondant au proton OH du SnPh3OH, un singulet à 2.14ppm attribuable aux protons OH de l’anion, deux triplets l’un entre 1.36 et 1.39ppm, l’autre entre 0.81 et 0.84 ppm et un doublet à 1.26-1.28ppm correspondant aux protons cycliques est en conformité avec la formule proposée. La présence de multiples bandes dans la zone de valence de l’anion montre qu’il n’est pas centrosymétrique. La forme de la bande vers 3800 cm-1 due à ʋOH montre la présence d’un 42 SnPh3OH coordiné parce que dans SnPh3OH seul cette vibration apparait sous forme de doublet (le doublet intense autour de 900 cm-1est dû à δOH de SnPh3OH). La bande large centrée à 2937 cm-1 reflète la présence de liaisons hydrogène. Le spectre RMN 119Sn montre l’existence de deux types d’étain : un étain ayant un environnement tétraédrique (-82.28ppm) et un autre dans un environnement bipyramidal trigonal (-112.69ppm) confirmant ainsi la présence de SnPh3OH coordiné. La structure qui rend compte de ces données spectroscopiques est une structure dimère dans laquelle les anions sont reliés par les cations par l’intermédiaire de liaisons hydrogène, l’une des molécules de SnPh3OH interagissant via des liaisons hydrogène de type NH…O avec le cycle constitué par les anions et les cations l’autre SnPh3OH étant coordiné (schéma 2a). Les interactions sous forme de liaisons hydrogène impliquant groupements OH et atomes d’oxygène mènent à des architectures supramoléculaires. NB : Rien n’empêche SnPh3OH tétraédrique à se lier par liaison hydrogène au groupement OH de HC2O4 – non lié à l’autre molécule de SnPh3OH (schéma 2b).