COMPLICATIONS DE LA PREMIERE FISTULE

ARTERIO-VEINEUSE NATIVE

Histoire des AVP

La fistule artério-veineuse a été conçue et mise au point en 1966 par Brescia ; Cimino ; Appel et Hurwich [1]. Les trois premiers sont des néphrologues, le 4éme étant le chirurgien [1]. L’anastomose latéro-latérale était faite au poignet entre l’artère radiale et la veine céphalique avec l’aide de lunettes grossissantes. Elle apparaissait d’emblée comme un très grand progrès par rapport au shunt Scribner ; et notamment en termes de longévité de la F V dont on sait maintenant qu’elle peut être utilisée pendant plus de 25 ans [1]. La première prothèse vasculaire utilisée en chirurgie d’abord vasculaire était la carotide bovine modifiée. Parmi les premières publications faites en 1973, on notait celle de Buselmeier, Najarian et Col, ainsi que celle de Vanderwerg [2]. Les premières prothèses en polytétrafluoroéthyléne expansé (PTFE) sont rapportées en 1976 par Kaplan [2]. L’utilisation des prothèses a rapidement connu un grand succès notamment aux USA et elle a donné lieu à d’innombrables publications. Cependant la publication de KDOQI en 1997 révèle l’énorme coût financier de l’entretien des prothèses et prône un retour aux FAV natives [3]. II. Intérêt La FAV native est créée pour permettre d’assurer la survie du malade en l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) dans de bonnes conditions, elle doit satisfaire à plusieurs conditions : – Être ponctionnable et permettre normalement l’insertion de deux aiguilles. – Assurer un débit de sang dans la circulation extracorporelle > 300 ml /min sans recirculation. – Avoir une durée de vie prolongée, si possible aussi longue que celle du patient. – Ne pas avoir de retentissement néfaste sur l’organisme, en particulier ni sur le cœur en aval, ni sur la main en amont. La FAV doit être envisagée lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 15 ml/min. Idéalement 3 à 4 mois avant la prise en charge en hémodialyse [4,5]. 6 III. Types et techniques de confection des abords vasculaires permanentes (AVP)

FAV native

s Elle augmente considérablement grâce à une dilatation de l’artère, la veine se dilate en conséquence et la paroi s’épaissit (maturation de la fistule), permettant ainsi une ponction aisée et répétée avec des débits sanguins élevés. La technique chirurgicale a ensuite sensiblement évolué [6], et des fistules dites proximales brachio-céphalique ou brachio-basilaires sont apparues. Le concept initial reste néanmoins le même et cet accès vasculaire demeure actuellement la technique de première intention en hémodialyse puisqu’il permet les meilleurs débits sanguins (et donc la meilleure qualité et temps de dialyse) et garantit un accès fiable et durable [7]. De surcroît, cet accès vasculaire présente le moins de complications infectieuses, d’événements thromboemboliques ou de sténoses. Le facteur limitant la confection de ces fistules est l’état du réseau vasculaire des membres supérieurs. Il faut en effet des artères ayant un calibre suffisant pour assurer un bon débit sanguin, et des veines saines (notamment non fibrosées) pour qu’elles puissent se développer de manière satisfaisante. Dans tous les cas, c’est préférable de confectionner les accès vasculaires d’hémodialyse au niveau des membres supérieurs plutôt que dans les membres inférieurs. La survenue d’infection et de thromboses secondaires y est moins fréquente. Les accès doivent être placés en priorité au niveau du poignet. Chaque fois, il faut privilégier la confection d’une FAV directe radio-radiale [8]. En second choix, la fistule cubito-cubitale, sinon il faut effectuer des FAV au pli du coude : la FAV huméro-céphalique, la FAV huméro-basilique ou la FAV brachiobrachiale. Les FAV huméro-céphaliques qui nécessitent exceptionnellement une superficialisation, contrairement aux FAV huméro-basiliques et brachio-brachiales qui sont superficialisées dans tous les cas

Rappel anatomique

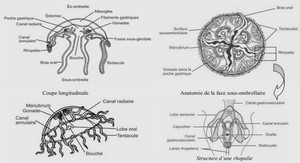

Les artères – L’artère brachiale (artère humérale)

Elle a un trajet interne au bras, et se divise à la face antérieure du coude et forme les artères radiale et cubitale [4]. (Cf. figure 1). – L’artère radiale : Elle rejoint la gouttière du pouls, en partie cachée sous le muscle brachio- radial (muscle long supinateur ou huméro-stylo-radial) [4]. – L’artère cubitale (artère ulnaire) : Plus fine, se dirige vers le bord antéro-interne du poignet. Elle est proche du muscle fléchisseur ulnaire du carpe (muscle cubital antérieur) et dans la moitié inférieure de son trajet, du nerf ulnaire (nerf cubital). L’artère radiale et l’artère ulnaire vont fournir les arcades palmaires superficielles et profondes de la main, anastomosées entre elles .

INTRODUCTION |