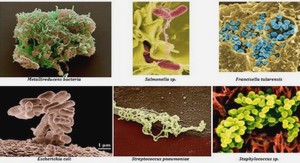

Pseudomonas aeruginosa

Appartenant à la sous-classe des γ protéobacteries (Mezaache, 2012), de la famille des Pseudomonadaceae, le genre Pseudomonas compte actuellement 7 espèces dont : P. aeruginosa, P. chlororaphis, P. fluorescens, P. pertucinogena, P. putida, P. stutzeri et P. syringae. L’espèce type de ce genre est Pseudomonas aeruginosa (Chaker, 2006) qui a été découvert pour la première fois en 1882 par Carle Gessard, qui fut d’abord appelé « Bacille pyocyanique » (Salacha, 2010). Le gène de la bactérie a été entièrement séquencé en 2000, son génome contient environ 6,3 méga bases, c’est le plus grand génome bactérien connu. (Chaker, 2006 ; Filipon, 2005).

La taxonomie de P. aeruginosa et la suivante :

Règne : Bacteria

Embranchement : Prokaryota

Division : Proteobacteria

Classe : Gammaproteobacteria

Ordre : Pseudomonadales

Famille : Pseudomonadaceae

Genre : Pseudomonas

Espèce : aeruginosa

Caractères généraux de Pseudomonas aeruginosa

P. aeruginosa est un bacille à Gram négatif (Cattoen, 2009), non sporulé, non capsulé (Clave, 2011), mesurant environ 1,5 à 3,0µm de long et ayant un diamètre de 0.5 à 0.8 µm (Boukhatem, 2013 ; Yétérian, 2010). Ce bacille est muni d’un flagelle de type monotriche polaire, ce qui lui confère une très grande mobilité en milieux aqueux et une parfaite adhérence sur support solide (Salacha, 2010). Cette bactérie est également dotée de pili indispensable à l’adhésion et au déplacement sur les surfaces solides. La membrane cytoplasmique de P. aeruginosa joue deux fonctions spécifiques et indispensables contribuant considérablement aux caractères virulents de la bactérie : d’une part, un système de sécrétion pour excréter les toxines et les protéases ; d’autre part, un système de régulation formé par des canaux qui vont servir à sélectionner les molécules ou les ions qui peuvent traverser la membrane (Gagnon, 2012) .

P. aeruginosa est une bactérie à Gram négatif ubiquitaire, aérobie stricte ; car elle possède un métabolisme respiratoire non-fermentaire ; mais en présence de NO3 ou d’arginine cette bactérie peut survivre en anaérobiose. Dans l’environnement elle se trouve soit sous forme libre ou planctonique, soit regroupée en formant un biofilm (Gassama, 2002). C’est une bactérie très persistante en surface et très peu exigeante, de ce fait, elle peut se multiplier même en milieu non enrichi et à nutriment limité.

P. aeruginosa produit différents types de pigments tels que la pyoverdine, la pyocyanine de couleur bleu-vert et joue un rôle essentiel dans la virulence de P. aeruginosa car elle lyse l’épithélium de l’hôte (Mérens, 2008), ainsi que la fluorescéine (jaune vert fluorescent qui régule la sécrétion de certain facteur de virulence) et la pyorubine (brun-rouge, de faible poids moléculaires qui affectent les cellules de l’hôte). Contenant environ 6,25 millions de pair de bases et codant près de 5500 gènes, le génome de P. aeruginosa est l’un des plus gros génomes bactériens. Toutes les informations sur les gènes déjà séquencés et les différentes caractéristiques du genre Pseudomonas sont déjà disponibles sur http://www.pseudomonas.com/(Yétérian, 2010).

Comme P. aeruginosa est une bactérie opportuniste, elle est inoffensive pour les organismes normaux mais responsable de très grand problème infectieux pour les individus immunodéprimés tels que les grands brulés ou les sujets hospitalisés (CHUPS, 2003 ; Viedma et al., 2012 ; Stanzani et al. 2007). En cas de contamination, P. aeruginosa peut engendrer des infections graves comme la septicémie. Les sites fréquemment infectés sont l’appareil pulmonaire, la vessie et les plaies (Salacha, 2010; CHU-PS, 2003 ; Mesaros et al., 2007) .

Caractères culturaux

P. aeruginosa ou Bacillus pyocyaneus est une bactérie mésophile ayant une plage de température allant de 4°C à +42°C avec une température optimale de croissance entre 30°C et 37°C (ASPC), et se développe surtout en aérobiose. C’est une bactérie alcalinophile, c’est-à-dire qu’elle préfère un pH alcalin. Elle est peu exigeante car elle peut se contenter de nutriment très simple, à des quantités très réduites. Le temps de génération de P. aeruginosa est d’environ 4h in vivo et 40 minutes in vitro (Marchandin, 2007) .

Mécanisme de résistance aux antibiotiques

Mécanisme enzymatique

Ce mécanisme intervient le plus souvent dans la résistance de Pseudomonas aux familles des antibiotiques tels que les béta-lactamines, les aminosides ou les macrolides par la production d’enzyme capable de dégrader les antibiotiques.

Par exemple, pour les aminosides, trois enzymes ont été trouvées chez P. aeruginosa : les aminosides phosphotransférases (APH), les aminosides adényltransférases (ANT) et les aminosides acétyltransférases (AAC). Chaque enzyme possède des sites spécifiques donc des cibles spécifiques sur le squelette carboné de l’antibiotique.

Modification de la cible bactérienne

Par activité enzymatique, l’antibiotique peut être inefficace face à la bactérie mais cette fois ci l’enzyme n’est pas dirigée contre l’antibiotique mais vers sa cible. Cette action peut ainsi modifier la structure moléculaire du site de fixation de l’enzyme et être méconnue par ce dernier.

Intervention de la membrane externe pour faire face aux antibiotiques (imperméabilité et pompe à efflux)

L’impossibilité de pénétration au niveau des membranes implique une incapacité d’action et dans ce cas une impossibilité d’activité de l’antibiotique sur la bactérie (OMS, 1961). Pour être actif, un antibiotique doit atteindre sa cible (en pénétrant la membrane externe de la bactérie, la paroi bactérienne et la membrane cytoplasmique) ; persister à des concentrations suffisantes et pouvoir reconnaitre sa cible. Par obstruction ou disparition des porines (OprD, OprH, OprB etc…), la bactérie peut diminuer considérablement la quantité d’antibiotique pouvant atteindre sa cible (Archambaud, 2008 ; Tamber et al., 2007). Les OprD2 contribue considérablement à la résistance à l’imipénème et l’OprF à l’aminoglycoside (Faure et al., 2007). L’intervention des systèmes d’efflux (Annexe 6 et 8) par expulsion des antibiotiques déjà présents dans la bactérie diminue fortement son activité.

La résistance des Pseudomonas aux bêtalactamines peut être due à une modification de la composition du LPS et la modification des porines spécifiques peut engendrer une résistance à l’imipenème (Zomahoun, 2005).

Les mécanismes de pompe à efflux interviennent également au niveau de la membrane bactérienne. Chez P. aeruginosa, ce phénomène est une interaction de la faible perméabilité au niveau de la membrane externe et de la formation de la pompe à efflux tel que les « multidrug efflux systems » (Mex) : MexAB-OprM et MexXYOprM qui sont responsables des résistances naturelles, les MexCD-OprJ, MexEFOprN et MexJK-OprM sont eux responsables des résistances acquises (Chaker, 2006).

Pseudomonas aeruginosa et les antibiotiques

P. aeruginosa est fréquemment résistant aux antibiotiques tels que les pénicilines A, G et M ; les céphalosporines de 1ère et 2ème génération. Par contre, les groupes d’antibiotiques tels que les carboxypénicillines, les ureidopénicillines, les céphèmes et certains céphalosporines de 3ème génération sont généralement actifs sur P. aeruginosa (Zomahoun, 2005).

Introduction |