Bois de vigne (Vitis vinifera L.) pour une meilleure connaissance de l’histoire de la viticulture

Introduction

Viticulture. Mot magique qui, dans l’esprit du commun des mortels, signifie juste ce qu’il veut dire (la culture de la vigne), et dont la notion apparaît avec la pratique de la taille (Dion, 1959). Mais ce n’est pas seulement cela. La viticulture est tout un contexte humain, environnemental, historique, symbolique, socio-économique, religieux et rituel (Dietler, 1990). Pour subvenir aux besoins de l’Homme, aucune autre culture n’a eu une telle aura dans son esprit. Des fruits cueillis sur les vignes sauvages et consommés par nos « pas si lointains que ça » ancêtres du Paléolithique jusqu’aux toutes dernières créations variétales de la vigne cultivée, aussi bien pour la production de raisin de table que de raisin destiné à la fabrication de vin, c’est tout un long et complexe processus qui est associé à l’histoire de l’humanité. Et peut-être que quelques centilitres de jus de raisin fermenté, même accidentellement, et ses conséquences euphorisantes ont suffi pour que la culture de la vigne prenne l’ampleur que l’on connaît aujourd’hui. En effet, de par ses qualités fruitières médiocres, la vigne sauvage ne se prêtait à priori pas particulièrement à une mise en culture précoce ; il faut ainsi toujours garder à l’esprit que la domestication et l’amélioration de la vigne ont été intimement liées à la production de vin (Lacombe, 2012) car que ce soit drogue, médicament, ou nourriture, le vin était la boisson alcoolisée de base des pays méditerranéens (Brun, 2010) et a pendant longtemps joué un rôle crucial dans les échanges (Mc Govern et al., 2013). « On ne saurait ainsi méconnaître l’influence du vin sur les peuples qui en font usage, si on les compare à ceux qui boivent de la bière ou d’autres liqueurs fermentées » a ainsi écrit Lortet en 1847. Les sociétés complexes de l’âge du Bronze avaient déjà parfaitement maîtrisé la culture d’une plante pérenne telle que la vigne, de même que la fabrication du vin (Mangafa et Kotsakis, 1996). Même si beaucoup de denrées alimentaires pouvaient fermenter et donner des breuvages alcooliques, aucune n’a été autant exploitée que les céréales pour fabriquer la bière, ou la vigne pour produire du vin (Barnard et al., 2010). Bien que l’on ne dispose pas d’éléments tangibles, il semblerait qu’au tout début de la viniculture, le vin était issu de raisins juste pressés, et que certains édulcorants comme le miel y auraient été rajoutés assez vite (Rivera Nùnez et Walker, 1989). L’étude de l’histoire et de l’évolution de la viticulture n’est pas nouvelle. De nombreux spécialistes y ont travaillé et y travaillent encore ; ces botanistes, ampélographes, généticiens, archéologues, carpologues, anthracologues, historiens et autres associent leurs efforts, leurs travaux et leurs résultats afin de tenter de documenter l’histoire de la culture de Vitis vinifera L. En 1975, JR. Harlan écrivait « La plus grande difficulté pour comprendre les origines de l’agriculture vient d’une carence en informations et aucune spéculation ne pourra jamais se substituer aux faits ». Les découvertes faites depuis quarante ans améliorent progressivement cette carence et aident les spécialistes à mieux comprendre les étapes de l’histoire de la viticulture. Parmi les domaines disciplinaires récents en bioarchéologie, tels que l’archéobotanique et ses embranchements que sont la carpologie (milieu 19ème s. – essor fin 20ème s. (Bouby, 2000)), l’anthracologie et la palynologie, une discipline supplémentaire a fait son apparition il y a une vingtaine d’années, il s’agit de l’éco-anatomie quantitative. Malgré les travaux effectués ces dernières années sur l’olivier (Terral et Arnold-Simard, 1996 ; Terral, 1997a, b ; Terral et al., 2004), peu d’études anatomiques ont été consacrées à d’autres espèces végétales liées à l’histoire de l’humanité et notamment à la vigne, hormis Terral (2002) et Chabal, Terral (2007). 20 Le but de ce mémoire est d’apporter des éléments complémentaires à la connaissance de l’histoire de la viticulture, et de contribuer à une meilleure compréhension de l’évolution de la culture de la vigne en fonction des lieux et des périodes. Une étude de la plasticité anatomique du bois de la vigne en fonction de ses conditions écologiques de développement (croissance en conditions naturelles ou contrôlées) est considérée. Ainsi dans un premier temps, une collection de référence a été constituée à partir de bois mature (bois âgé) et de bois immature (bois jeune, sarment) de vignes sauvages, férales, et cultivées-domestiquées actuelles. Ces bois ont été carbonisés en conditions contrôlées afin de pouvoir, dans un deuxième temps, servir de référence pour une confrontation aux matériels archéologiques d’époques différentes issus de sites de l’ancienne Narbonnaise. A l’aide d’un microscope à réflexion connecté à une station d’analyse d’image, des mesures de caractères anatomiques du bois ont été effectuées sur ces échantillons. Les données écoanatomiques ont été traitées à l’aide de méthodes statistiques multivariées (Analyses en Composantes Principales (ACP) et Analyses Factorielles Discriminantes (AFD)). Les résultats issus de ces analyses ont permis dans un premier temps de compartimenter la vigne en fonction de l’immaturité ou de la maturité du bois, puis au sein des deux groupes, de tester la discrimination entre les échantillons sauvages et les échantillons de cépages. Dans un deuxième temps le classement d’une partie des échantillons archéologiques étudiés au sein des groupes définis par le référentiel obtenu a également été possible. Et enfin, une confrontation de nos résultats sur les charbons de bois avec ceux issus de l’étude de pépins imbibés ou carbonisés (Bouby et al., 2010 ; Bouby et al., 2013) issus de sites archéologiques communs a été réalisée. Ces démarches nouvelles en bioarchéologie devraient permettre une meilleure appréhension de la longue et complexe histoire de la viticulture, histoire dans laquelle beaucoup d’erreurs et de conclusions hâtives peuvent très facilement être commises (Imazio et al., 2006).

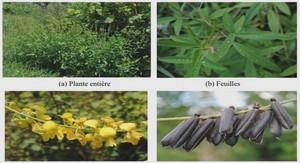

La vigne, Vitis vinifera L.

Systématique de l’espèce

Clade : Angiospermes eudicotylédones (ou eudicots). Sous clade : Rosidées. Ordre : Vitales. Famille : Vitaceae. Figure 1 : Positionnement taxonomique de la vigne, Vitis vinifera L. (d’après Lacombe, 2012). 22 La famille des Vitaceae compte 17 genres et regroupe plus d’un millier d’espèces présentes en Afrique, Asie, Amérique et Océanie. Ce sont des plantes pérennes, lianescentes ou herbacées, adaptées à des environnements variés et qui vivent principalement en zone intertropicale. Quelques espèces sont commercialisées à des fins ornementales (Ampelopsis sp. ou Parthenocissus sp. par exemple) mais seul le genre Vitis, composé d’environ 70 espèces, est utilisé en agriculture car il est le seul à produire des fruits consommables par l’Homme (Levadoux et al., 1962 ; Galet, 1988 in Lacombe, 2012). Vitis vinifera L., étymologiquement « vigne donnant du vin », est la seule espèce indigène du genre Vitis en Europe et Asie occidentale. Deux sous-espèces peuvent être distinguées : Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi qui relève du compartiment sauvage, et Vitis vinifera L. ssp. vinifera Hegi DC qui constitue le compartiment cultivé-domestiqué et donc correspond à l’ensemble des cépages (variétés cultivées ou cultivars). Vitis vinifera vinifera comprend environ 6000 cépages (cuve, table et usage mixte) dont à peu près 400 présentent un intérêt économique et commercial (Galet, 2000). L’appellation « cépage » mérite une précision : un cépage correspond rarement à un clone unique, mais peut être défini comme « l’ensemble des individus qui ont en commun des caractères morphologiques et technologiques amenant les viticulteurs à les désigner sous le même nom » (Reynier, 1991 in Bouby, 2010), ou bien comme « une population de clones suffisamment apparentés entre eux pour que le vigneron puisse les confondre » (Bouquet, 1982). C’est en fait un terme viticole qui correspond à une variété cultivée, issue du long processus de domestication. 2.2. Témoignages du passé (registre fossile): Les premières formes de la famille des Vitaceae seraient apparues au Tertiaire (-65 Ma à -2.6 Ma). La plus ancienne décrite, Vitis sezannensis, date du Paléocène (de -65 Ma à environ -55 Ma) (Fregoni, 1991). Dans plusieurs endroits du monde, notamment en Europe, en Asie et en Amérique, ont été retrouvées des traces du genre Vitis datées du Néogène (de -23 Ma à -2.6 Ma). Mais sans pouvoir leur donner un nom spécifique d’espèce, ces vestiges sont mentionnés en tant que Vitis sp. En 1888, De Saporta (in Billiard, 1913) nomme Vitis praevinifera des fossiles de feuilles de vigne qu’il trouve à Montcharray dans l’Ardèche, car il la considère comme l’ancêtre présumé direct de la vigne cultivée. Comme il l’écrit, « Il n’est pas d’arbre ou d’arbuste en Europe, dans l’Amérique du Nord, aux Canaries, dans la région méditerranéenne, qu’on ne rencontre à l’état fossile sous une forme spécifique plus ou moins rapprochée de celle d’aujourd’hui ». Il reprend ainsi le principe d’actualisme inventé par Lyell en 1830 (« le présent est la clé pour comprendre le passé ») et qui définit que les lois régissant les relations entre les organismes vivants et le milieu de vie n’ont pas changé au cours du temps. Les restes mis au jour consistent essentiellement en des empreintes de feuilles de travertins, voire quelques graines (Mai et Walther, 1988, in Roiron, 1992). En Europe occidentale, des macrorestes attestent la présence du genre Vitis depuis le début du Quaternaire (-2.6 Ma) (Planchais, 1973). Vitis vinifera a été retrouvée sous forme fossile dans le gisement travertineux daté d’environ 2 Ma de Bernasso, dans l’Hérault (Suc, 1978 ; Roiron, 1992 ; Leroy et Roiron, 1996). Toujours dans l’Hérault, des empreintes de feuilles datées de l’Eémien (environ 100 000 BC) ont été retrouvées vers Castelnau-le-Lez et Le Gasconnet (Planchon, 1864 in Galtier, 1959 ; Farizier, 1980), ou encore à St Guilhem-le-Désert (Ali et al., 2008), datées du début de l’Holocène (8 000 BC). Mais les grains de 23 pollen (microrestes), témoins du développement de la vigne à toutes les périodes interglaciaires (Planchais, 1973 ; Farizier, 1980), sont très faiblement représentés. Une des caractéristiques du taxon Vitis est justement la faible production et la faible dissémination de son pollen qui est d’environ 7 % au milieu d’un vignoble jusqu’à 1 % à un mètre de distance (Brown et Turner, 2002 in Figueiral et al., 2014); ce dernier ne se disséminant pas sur de longues distances ou de grandes surfaces, son occurrence prouve donc la présence locale du genre (Planchais, 1973 ; Gauthier, 2000).

Domestication

« La domestication d’une espèce végétale peut être définie comme l’isolement (sélection) et le maintien dans la variabilité des formes sauvages (primo-domestication) de variants répondant aux critères de sélection. Une plante est donc domestiquée, lorsque depuis l’état sauvage (développement sans l’intervention de l’Homme), elle subit des modifications génétiques importantes, et à la limite lorsqu’elle ne peut subsister en tant que telle dans la nature » (Zohary, 2004). Ces modifications ont entraîné des changements de traits ou l’acquisition de critères morphologiques et/ou physiologiques définissant le syndrome de domestication. Ces critères distinguent donc les taxons domestiqués de leurs ancêtres sauvages (Purugganan et Fuller, 2009 ; Fuller et al., 2011), et facilitent la culture et améliorent l’utilisation par l’Homme. Il ne faut pas confondre plante domestiquée et plante cultivée, termes souvent employés à tort et sans distinction. Ainsi certaines plantes sauvages peuvent être mises en culture sans être domestiquées, comme par exemple la ronce (Rubus fructicosus L.), même si des formes actuelles domestiquées et inermes sont proposées (Duvivier et Gosselin, in Le Bon Jardinier, 1992), ou encore le seigle (Secale cereale L.) pour lequel les données archéobotaniques au Proche-Orient proposent une culture sur des périodes trop brèves (environ 10 500 BC, environ 6 600 BC, environ 2 500 BC) pour qu’il soit question de domestication à proprement parler (Weiss et al., 2006). Déjà au 1er s. BC, le poète Virgile (70-19 BC) mentionne que « Ces espèces (sauvages), greffées et transplantées, confiées à des fosses profondément ameublies, auront vite dépouillé leur naturel sauvage et, grâce à des soins assidus, ne tarderont pas à se plier à toute discipline que l’on voudra » (Brun, 2003). Il fait ainsi état des étapes successives amenant un végétal à répondre aux exigences de l’Homme. C’est donc le processus par lequel les végétaux ou les animaux recueillis à l’état naturel s’adaptent à un habitat particulier créé à leur intention par l’Homme, qui s’efforcera également de mettre cet habitat à l’abri des risques naturels. Ce dernier prend le contrôle de leur reproduction en sélectionnant, de façon consciente ou inconsciente, certains attributs favorables à ses besoins vitaux (Leclerc et Tarrête, in Leroi-Gourhan, 1994 ; Vouillamoz, 2004 ; Vouillamoz, 2012). C’est ainsi que les cépages obtenus au fil du temps répondront aux objectifs de qualité, de productivité, d’adaptation au climat et au sol, et de résistance aux maladies et parasites (Boursiquot, 2012). Il est de plus à noter que le processus de domestication est toujours en cours dans la mesure où les races animales, les céréales, les légumineuses, et les variétés fruitières ou légumières alimentaires sont en incessante amélioration afin de répondre aux objectifs précédemment cités. Un exemple parmi tant d’autres : – il y a une quarantaine d’année, la pastèque (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) n’était pas très agréable à consommer du fait du nombre important de pépins. De nos jours, c’est un régal car à 24 la suite de sélections et améliorations successives (Foury, in Le Bon Jardinier, 1992 ; Pitrat, 2014), ces pépins sont quasiment absents de la pulpe désaltérante de ce fruit originaire d’Afrique australe. Les premiers cas de domestication (« primo-domestication ») des plantes et animaux seraient apparus à la Révolution Néolithique (environ 8 500 BC) dans le Croissant Fertile, lorsque de chasseurcueilleur nomade l’Homme, au fur et à mesure des millénaires, est devenu agriculteur et sédentaire (Purugganan et Fuller, 2010). L’exploitation de la force animale conjointe à l’utilisation des métaux a permis à l’Homme d’utiliser d’autres énergies que le corps humain (Harlan, 1975) pour améliorer des pratiques culturales (travail et fumure du sol, …), jusqu’alors probablement archaïques, adaptées aux cultures désirées pour subvenir à ses besoins (Fuller et al., 2011) liés à une démographie sans cesse croissante. L’introduction de nouvelles plantes et les connaissances apportées progressivement par les phéniciens, les grecs, et les romains au fil de leurs conquêtes de la Méditerranée occidentale contribueront à la mise en place et au développement de cultures rentables, notamment grâce à un savoir-faire en progrès constant concernant la conduite des végétaux cultivés (taille, modes de multiplication, apports de fumure…). Ainsi, les caractères de la domestication, globalement appelés « syndrome de domestication », sont révélateurs de ces modifications (Terral, 1999 ; Purugganan et Fuller, 2009 ; Picq, 2012), bien qu’indifféremment associés ou non en fonction des espèces (annuelles ou pérennes) : – des organes consommés plus gros (hypertrophie), donc plus de rendement productif. – une dispersion limitée des semences due à la diminution (perte) de l’égrenage naturel, donc une récolte plus facile. – une modification de l’architecture de la plante, donc obtention de végétaux à port ramifié, de forme naine, … – une perte de la spinescence, donc des plantes plus facilement manipulables. – une perte des composés toxiques ou désagréables, donc des végétaux consommables et une saveur plus douce. – une diminution de la dormance des graines, donc une homogénéité de la germination des semences et de leur maturité. – l’autofécondation, ou la reproduction végétative (bouturage, greffage), à la place de la reproduction sexuée (semis), et qui permettent donc de conserver les génotypes. La multiplication végétative aurait été un élément décisif dans la rapidité de domestication de certaines plantes pérennes telles la vigne, l’olivier, le figuier, ou le palmier-dattier (Zohary et Spiegel-Roy, 1975). Chez la vigne, le syndrome de domestication est ainsi révélé sur la morphologie de la feuille (bien que cet organe soit très plastique en fonction de l’environnement), de la fleur, de la grappe, du fruit ainsi que sa couleur, son contenu en sucres et sa saveur, et du pépin.

Lexique |