Ressources pélagiques

Les ressources pélagiques côtières constituent, en tonnage débarqué, les ressources marines les plus importantes au Sénégal. En moyenne, les pélagiques représentent près de 70% des prises réalisées dans la ZEE sénégalaise. Sur les côtes sénégalaises, ces ressources sont constituées de petits pélagiques principalement de sardinelles, chinchards, maquereaux, plats plats…

Les ressources pélagiques côtières sont fortement fluctuantes d’une année à l’autre, avec une tendance à l’augmentation. Les prises moyennes sont de l’ordre de 250 000 tonnes. Les dernières études effectuées par le CRODT indiquent une ressource peu ou modérément exploitée.

Ces ressources sont caractérisées par leur instabilité et sensibles à l’environnement. L’environnement peut avoir des effets sur la « capturabilité » et sur l’abondance de ces espèces. Par ailleurs, ces espèces effectuent des migrations saisonnières entre la Mauritanie au nord et les Iles Bissagos en Guinée Bissau au sud. L’abondance de la fraction capturable au Sénégal est donc étroitement liée aux captures réalisées dans les différents pays qui partagent ces ressources notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau. Les estimations du potentiel de capture dans la seule zone de pêche du Sénégal restent donc liées à ces sources de variabilité. Ce sont des stocks chevauchant entre plusieurs pays.

Ressources démersales

Les ressources démersales sont constituées en deux groupes : les ressources démersales côtières et les ressources démersales profondes. Les ressources démersales côtières du plateau continental sénégalais sont présentes entre 0 et 200 m de profondeur tandis que les ressources démersales profondes sont présentent entre 150 et 1 000 m de profondeur.

Les ressources démersales ont subi un déclin sévère : surpêche, conditions environnementales froides, mauvaises conditions d’alimentation, prédation et concentration d’oxygène faible. Certaines pêcheries sont fermées ou réduites fortement depuis 10 ans sans amélioration. On observe, d’une part des profils de captures marqués par quelques déclins massifs : déclin des poissons démersaux (thiof, dorades …), compensé partiellement, par un accroissement des mollusques (céphalopodes) et un changement de nouvelles espèces ciblées. On note une légère progression, depuis 1980 de la pêche au poulpe. Ainsi, le poulpe (Octopus vulgaris) a connu une explosion remarquée en 1996 ; elle s’expliquerait par les effets combinés des facteurs de l’environnement et la baisse de la prédation sur la phase larvaire et juvénile. Et d’autre part, on enregistre un gaspillage de grandes quantités de ressources (poissons de taille non réglementaire, espèces non visées) qui sont rejetées en mer.

Rejets en mer

Les rejets, ou capture rejetée, sont la partie de matière organique d’origine animale de la capture qui est rejetée ou déversée en mer pour quelques raisons que ce soit. Elle n’inclut pas le matériel végétal ni les déchets après capture comme les abats. Les rejets peuvent être vivants ou morts. Cependant, il ne faut pas confondre rejets et prise accessoire qui est la capture d’animaux non ciblés.

Le rejet à la mer après chaque opération de pêche d’organismes marins est une pratique courante dans la plupart des pêcheries mondiales. Les raisons en sont diverses : certains d’entre eux ne sont pas consommables, ou ne trouvent pas preneur sur les marchés, ou encore n’atteignent pas la taille légale de commercialisation ; de même, pour des raisons de conservation, la pêche de divers animaux est interdite, et en cas de capture, ils doivent être remis à la mer.

Bien qu’il soit extrêmement difficile de le connaître avec précision, le volume de ces rejets semble très important. Certaines évaluations fournies par la FAO indiquent en effet que, globalement et au plan mondial, 40% des captures commerciales totales en poids ne seraient pas commercialisés.

Au Sénégal, la question des rejets de la pêche relève d’une importance capitale. L’estimation des rejets est une phase importante dans la procédure d’évaluation des pêcheries. C’est en effet à partir des quantités totales capturées par stocks, et non seulement de celles mises à terre, qu’il est possible d’estimer l’abondance des ressources, de quantifier la mortalité par pêche à laquelle sont soumises les différentes phases du cycle vital des stocks (juvéniles, adultes…) et de fournir des avis sur l’évolution des pêcheries.

Les pertes post-captures ont été estimées à 50 000 tonnes et les captures non débarquées à 37 000 tonnes environ et aucune mesure efficace n’a été prise jusqu’à présent, tant au niveau national que régional, pour résoudre le problème des prises accessoires à part l’interdiction du chalut-bœufs par la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche.

Origine des rejets

Les chalutiers démersaux côtiers utilisent de gigantesques chaluts qui sont traînés à des centaines de kilomètres pendant plusieurs heures avec des marées de 5 à 10 jours. Ils travaillent dans la zone de fortes concentrations de poissons comprise entre 6-7 à 12 milles et effectuent des marées de courte durée. Ainsi donc, ils doivent pêcher efficacement et attraper des poissons de haute valeur commerciale pour pouvoir subsister face aux énormes charges inhérentes à l’activité pêche. Le poisson de haute qualité étant bien vendu ou consommé sur le marché, les chalutiers n’hésitent pas à rejeter des quantités considérables. Ile concernent aussi bien les adultes d’espèces totalement négligées comme les Brachydeuterus auritus, que des jeunes d’espèces exploitées (Pagellus spp, Dentex spp, etc.). Ces rejets représentent parfois plusieurs tonnes par jour et par bateau et ne peuvent être comptabilisés faute de données précises. Les volumes des rejets sont difficilement mesurables puisque souvent ils ne sont pas enregistrés dans les livres de bord.

Les rejets peuvent avoir des origines diverses :

• Origine commerciale : Les espèces sont comestibles mais à faible valeur commerciale ou ne trouvent pas de preneurs sur le marché. Ainsi, pour des raisons de rente économique et pour supporter les charges inhérentes à l’activité pêche, certaines espèces sont rejetées.

• Origine réglementaire : D’autres espèces sont également rejetées par simple interdiction par la réglementation en vigueur. Leur débarquement entraîne des sanctions pénales. Ces espèces sont protégées par des lois internationales ou à l’échelle nationale dans le souci d’une gestion rationnelle de la ressource (taille de l’espèce, espèce en période de reproduction, etc.)

• Origine sanitaire : Certaines espèces, pendant le trait de pêche ou la remontée du cul de chalut sont endommagées (blessures, déformations …) et ne sont pas retenues par défaut de qualité en vertu des bonnes pratiques d’hygiène à bord des bateaux de pêche.

Selon la FAO, la pratique des rejets en mer peut être classée comme suit : rejets occasionnels (poissons capturés en dehors des espèces cibles) ; rejets destinés à respecter les conditions légales ; dus à la sélection concernant la qualité, dictés par les nécessités du marché

Rejets des chalutiers démersaux côtiers, poissonniers et céphalopodiers option pêche fraîche

Les raies, les volutes (Cymbium), les murex, les crabes, les autres soles, en plus du corail, sont des espèces fortement rejetées. Leur rejet affecte toutes les tailles. Ce sont des espèces à faible valeur commerciale pour lesquelles il n’existe peu ou pas de marché. Cependant d’autres espèces, pêchées de façon occasionnelle, sont, elles aussi systématiquement rejetées. Il s’agit des hippocampes, des étoiles de mer ; et autres espèces comme perroquet, baudroie, oursins qui sont rejetés du fait de leur absence de considération.

Ils concernent aussi bien les adultes d’espèces totalement négligées comme les Cymbium, Fistularia, Dasyatis que les jeunes d’espèces exploitées (Pagellus, Dentex, etc.) . Ces rejets représentent parfois plusieurs tonnes par jour et par bateau. Avec les conditions à bord très difficiles et contraignantes et par faute de moyens et d’études scientifiques, ces rejets ne peuvent être comptabilisés sans données précises. L’approche adoptée dans cette étude est celle d’une comparaison des quantités à débarquer et des quantités rejetées et d’en dégager l’importance pour chaque espèce.

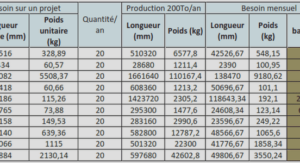

Le tableau 16 suivant montre la composition des rejets et leur importance par rapport aux différentes espèces rejetées.

Problématique des rejets

Le rejet à la mer après chaque opération de pêche d’organismes marins étant une pratique courante dans la plupart des pêcheries mondiales, il pose d’énormes problèmes qui peuvent être ainsi cités.

– Comment faire pour capturer uniquement les espèces recherchées et procéder à un minimum de rejets ?

– Au cas où les rejets sont effectués, comment les récupérer malgré l’interdiction du transbordement en mer par la réglementation et le manque d’approvisionnement en matières premières du marché local particulièrement des populations intérieures?

– Quelle méthode de pêche faut il pratiquer pour atténuer le rejet d’espèces mourantes ?

– Quelles sont les espèces qui doivent être rejetées ou non ?

Devant toutes ces séries de questions, l’ensemble des acteurs de la pêche (administration des pêches, organisations professionnelles, chercheurs, scientifiques …) doivent mener des actions tendant à faire adopter par les chalutiers des techniques de pêche responsable visant une bonne utilisation de la ressource et à rechercher un consensus sur la politique halieutique. .

Traitement des rejets

Les captures indésirables sont rejetées avec des espèces mortes ou mourantes. Ces rejets peuvent aller jusqu’à 65 à 70% des débarquements. Pourtant elles pourraient nourrir de nombreuses communautés locales car composées de poissons comestibles, et également être réduites en embarquant des observateurs à bord des chalutiers sénégalais et en diminuant leur dépendance à l’égard des armateurs. Un listing d’espèces à ne pas rejeter doit être créé avec une contrainte à débarquer dans une certaine mesure ces espèces pour l’approvisionnement du marché local. Nécessairement, il faut donc développer des stratégies pour la commercialisation de ces prises accessoires et également intervenir sur le montage des chaluts pour réduire la capture des juvéniles.

Mortalité post capture

La mortalité post-capture (mortalité post -sélection) désigne la mortalité d’un poisson qui a réussi à s’échapper du chalut. Ce taux de mortalité peut être assez élevé chez certains poissons. Certaines espèces qui parviennent à sortir du chalut sont trop stressées, d’autres sont mourantes. La véritable sélectivité du chalut ne peut être mesurée qu’en déterminant le maillage approprié qui permet aux poissons de petites tailles et aux espèces non visées de s’échapper avec un faible degré de mortalité post-sélection. Il faut savoir que tout poisson qui doit se débattre ou qui se coince à travers les mailles peut être blessé. Même s’il échappe, ses chances de survie sont moindres. Le rôle du marin est ainsi très important lors du vidage de la poche du chalut et du triage de la capture.

Vulnérabilité des espèces capturées

Les observations faites sur les débarquements et en mer à bord des bateaux de pêche, montrent que les captures sont composées pour la plupart d’espèces de moyennes et petites tailles. Certaines espèces comme les Dentex spp … de grosses tailles sont rares. D’autres comme les Epinephelus aeneus , les Lutjanus spp … sont presque nulles. Par contre, l’apparition de nouvelles espèces telles que les chinchards jaunes (Decapterus punctatus), les ceintures ou sabres (Trichiurus lepturus) sont maintenant enregistrées. Ce phénomène de remplacement d’espèces devient de plus en plus important avec la création de nouveaux marchés pour celles-ci (voir annexe 6 : tableau synoptique pêche chalutière 2004).