LES MACHINES A COURANT CONTINU

Une machine à courant continu est un convertisseur réversible rotatif d’énergie. Lorsque l’énergie électrique est transformée en énergie mécanique, la machine fonctionne en moteur. Lorsque l’énergie mécanique est transformée en énergie électrique, la machine fonctionne en générateur. Une machine à courant continu est alimentée par une tension continue et elle absorbe un courant continu.

Eléments constitutifs : La machine à courant continu comprend généralement : un circuit magnétique comportant une partie fixe, le stator, une partie tournante, le rotor et l’entrefer l’espace entre les deux parties. une source de champ magnétique nommée l’inducteur (le stator) crée par un bobinage ou des aimants permanents. un circuit électrique induit (le rotor) subit les effets de ce champ magnétiques le collecteur et les balais permettent d’accéder au circuit électrique rotorique.

DÉMARRAGE DES MOTEURS À COURANT CONTINU

On utilise trois modes de démarrages : Branchement direct du moteur sur le réseau ; Démarrage du moteur à l’aide d’un rhéostat inséré dans le circuit de l’induit ;

Démarrage du moteur à l’aide d’un groupe de démarrage spécial Le démarrage d’un moteur sans rhéostat est plus simple, mais dans ce cas apparait un grand courant durant la période initiale du démarrage. D’où :

Des étincelles plus ou moins fortes peuvent apparaitre au collecteur qui peut se générer en flash. le fonctionnement du système de protection et de mesure devient plus compliqué. le réseau alimentant le moteur doit être bien calculé.

LES MACHINES SYNCHRONES

Les machines synchrones qui convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique (alternateurs) ou vice versa (moteurs synchrones) nécessitent une alimentation en courant continu de leur inducteur ou système d’excitation. En outre, l’existence de ce dispositif permet, suivant les cas, de régler la tension ou la puissance réactive de la machine synchrone. Les performances obtenues doivent être en accord avec les conditions d’exploitation de la machine, en particulier les protections de la machine synchrone elle même et, éventuellement, celles du réseau électrique auquel elle est reliée.

On trouve, dans la grande majorité des applications à vitesse variable, trois catégories de machines synchrones :

Les machines synchrones à rotor bobiné ; Les machines synchrones à aimants permanents ; Les machines à réluctance.

APPAREILLAGES DE MESURE

Pour s’assurer de la bonne marche d’une installation; on peut être amené à contrôler certaines grandeurs électriques. Il est souvent utile également de totaliser des grandeurs électriques. On utilise des appareils de mesure tels que le voltmètre, l’ampèremètre, etc.

voltmètre : Le voltmètre mesure la différence de potentiel entre deux points quelconques, a et b, d’un circuit. Par conséquent il faut connecter une sonde à chacun de ces points et le voltmètre se retrouve placé en parallèle avec la branche ou les branches du circuit situées entre a et b.

Ampèremètre : L’ampèremètre mesurant le courant qui passe dans une branche du circuit, il faut brancher l’ampèremètre en série avec la branche de sorte que le même courant qui passe par la branche traverse aussi l’ampèremètre. Il faut donc d’abord déconnecter la branche pour faire une mesure de courant, afin d’insérer l’ampèremètre dans la branche.

L’ohmmètre : Contrairement au voltmètre et à l’ampèremètre, l’ohmmètre est un appareil actif : il possède une pile interne, de valeur connue et envoie du courant dans le circuit, qu’il mesure. Pour mesurer la valeur d’une résistance ou d’une combinaison de résistances, il faut connecter les deux sondes de l’ohmmètre aux extrémités de la résistance ou de la combinaison de résistances, alors qu’elle ne reçoit pas de courant du reste du circuit.

En effet, dans le cas contraire, ce courant viendrait s’ajouter au courant fourni par l’ohmmètre, ce qui fausserait la mesure.

APPAREILLAGES DE COMMANDE

Dans un réseau de distribution électrique, les appareils de commande permettront à l’exploitant d’intervenir volontairement à des niveaux différents d’une installation électrique, sur des circuits en charge.

Contacteur : Le contacteur est destiné à ouvrir ou fermer un circuit électrique par l’intermédiaire d’un circuit de commande. Le circuit de commande est isolé galvaniquement du circuit, ce qui permet : La commande à distance d’un récepteur, La commande automatique d’un récepteur, L’utilisation d’une tension de commande différente de celle du circuit commande.

Le temporisateur électrique : Les temporisateurs électroniques sont utilisés pour les automatismes. En fonction des constructions ils ont plusieurs gammes et modes d’alimentation, courant continu ou alternatif. Il existe aussi deux types : on Delay ou travail et off Delay ou repos.

Boite à bouton : Les boites à bouton sont équipées de contacts qui, en fonction du type de la tête de commande : Ne s’établissent ou ne s’ouvrent que pendant la durée de l’impulsion et reprennent, dès qu’elle cesse, leur position d’origine (contacts momentanés ou fugitifs).

Restent dans la position où ils ont été amenés lors de l’action sur la tête de commande (contacts maintenus ou à accrochage). Dans ce cas une seconde intervention est nécessaire pour annuler la précédente. La commande s’effectue à l’aide de plusieurs appareils tels que le Bouton-poussoir, Boutons tournants …

Table des matières

INTRODUCTION

CHAPITRE I : LES MACHINES A COURANT CONTINU

I.1. Introduction

I.2. Eléments constitutifs

I.2.1. Le Stator ou inducteur

I.2.2. Rotor ou induit

I.2.3. Collecteur et balais

I.3. Principe de fonctionnement et classification

I.3.1. Principe de fonctionnement

a. Fonctionnement en moteur

b. Fonctionnement en génératrice

I.3.2. Classification

a. Moteur à excitation indépendante

b. Moteur à excitation en dérivation (shunt)

c. Moteur à excitation série

d. Moteur à excitation composée (compound)

I.4. Equations générales

I.4.1. Equation des tensions

I.4.2. Expression de la force électromotrice induite

I.4.3. Expression de la force contre électromotrice

I.4.4. Bilan des puissances

a. Puissance électromagnétique

b. Puissance absorbée sur le réseau

c. Puissance utile

d. Puissance dissipée

I.4.5. Relations du couple

I.4.6. Rendement

I.5. Caractéristiques des génératrices

I.5.1. Exemple l’excitation séparée

a. Caractéristique à vide

b. Caractéristique en charge

I.6. Caractéristiques des moteurs

I.6.1. Caractéristique de démarrage

I.6.2. Caractéristique de fonctionnement

I.6.3. Exemple l’excitation shunt alimenté sous tension constante

a. Caractéristique de vitesse

b. Caractéristique du couple

c. Rendement du moteur

I.6.4. Caractéristique de réglage

I.7. Démarrage des moteurs à courant continu

I.7.1. Démarrage avec un rhéostat

CHAPITRE II : LES MACHINES SYNCHRONES

II.1. Introduction

II.2. Définition

II.3. Principe

II.4. constitution

II.4.1. Rotor ou inducteur

II.4.2. Stator ou induit

II.4.3. Champ tournant

II.4.4. Synchronisme

II.5. Mode de fonctionnement des machines synchrones

II.5.1. Fonctionnement en génératrice : alternateur

a. Fonctionnement à vide

b. Fonctionnement en charge

II.5.2. Modèle équivalent d’une phase de l’alternateur

a. Schéma dans le cas de l’alternateur

II.6. Détermination des éléments du modèle d’une phase

II.6.1. Détermination de la tension (réalisé par un essai à vide)

II.6.2. Détermination de la résistance

II.6.3. Détermination de la réactance synchrone (réalisé par un essai à court-circuit)

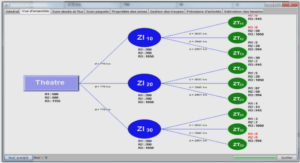

II.7. Couplage en parallèle des alternateurs synchrones

II.8. Bilan des puissances d’un alternateur

II.8.1. Puissance mécanique

II.8.2. Puissance absorbée par le rotor

II.8.3. Puissance absorbée totale

II.8.4. Puissance utile

II.8.5. Pertes

II.8.6. Rendement de l’alternateur

II.9. Moteur synchrone

II.9.1. Principe de fonctionnement

II.9.2. Modèle d’une phase d’un moteur

II.9.3. Rendement d’un moteur synchrone

CHAPITRE III : LES APPAREILLAGES

III.1. Appareillages de mesure

III.1.1. Introduction

a. voltmètre

b. Ampèremètre

c. L’ohmmètre

d. Le multimètre

e. Le wattmètre

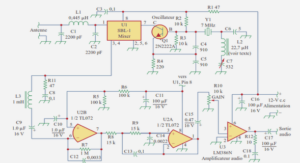

f. L’oscilloscope

g. Le fréquencemètre

h. Le cosphimètre

III.2. APPAREILLAGES DE COMMANDE

III.2.1. Introduction

a. Contacteur

b. Le temporisateur électrique

c. Boite à bouton

d. Boutons poussoirs

e. Bouton d’arrêt d’urgence

III.3. APPAREILLAGES DE PROTECTION

III.3.1. Introduction

III.3.2. Protection contre les surintensités

a. Les surintensités passagères

b. Les surintensités anormales

b.1. Les surcharges

b.2. Le court-circuit

III.5.3. Sectionneur

III.5.4. Section du fil

III.5.5. Relais de protection thermiques

III.5.6. Protection des personnes contre les risques de choc électriques

a. Le cas des contacts directs

b. Le cas des contacts indirects

CHAPITRE IV : LES ESSAIS

IV.1. La caractéristique à vide

IV.2. La caractéristique en court-circuit

IV.3. Caractéristique en charge

CHAPITRE V : PRESENTATION DES MACHINES EXISTANTES ET LES MATERIELS

V.1. Présentation des machines existantes

V.1.1. Présentation du moteur à courant contin

e. a. Avantage du moteur à courant continu

f. b. Usage des machines à courant continu

V.1.2. Présentation de la machine synchrone

a. Avantage d’une machine synchrone

b. Usages des moteurs synchrones

c. Caractéristiques de la machine synchrone

d. Détermination du rendement

V.2. Présentation des matériels

V.2.1. Choix des appareillages électriques

a. Le contacteur

b. le sectionneur

c. Le disjoncteur moteur magnétothermique

d. Relais de protection thermique

e. section du fil

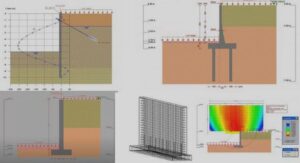

V.3. Démarrage direct avec Rhéostat

V.3.1. Circuit de puissance

V.3.2. Circuit de commande

a. Fonctionnement du circuit de commande

Chapitre VI : Architecture du panneau et du banc d’essai

VI.1. Objectif du Banc d’essai

VI.2. Description

VI.3. Etude de génératrice synchrone

VI.3.1. Caractéristique à vide

g. a. Schéma du montage

h. b. Mode opératoire

VI.3.2. Caractéristique en court circuit

a. Schéma du montage

b. Mode opératoire

c. Relevé de

VI.3.3. Détermination de la résistance d’un enroulement statorique

Schéma du montage

VI.3.4. Détermination de la réactance synchrone

VI.3.5. Caractéristique en charge

a. Schéma du montage

b. Mode opératoire

VI.4. Liste exhaustive des matériels

VI.5. Cout des matériels

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

Annexes 1

Annexes 2

Annexes 3