Les méthodes d’utilisation des pesticides

L’usage des pesticides nécessite à la fois des précautions mais aussi, la connaissance des bonnes pratiques agricoles. Les méthodes d’utilisation des pesticides révèlent plusieurs problèmes sur toute la chaîne.

Les modes d’application

Les enquêtes et les observations menées sur le terrain montrent trois façons d’utiliser les pesticides par les maraichers [3, 5,7]. Il s’agit de :

L’utilisation par aspersion, pratiquée par les maraichers cultivant sur de très petites surfaces. Elle consiste à traiter les attaques parasitaires à l’aide d’un seau contenant la solution de pesticides et de branchages comme aspersoir. Quand il s’agit de poudre, le saupoudrage à la main sans gants ni masques de protection est pratiqué par les agriculteurs. Cette façon de traiter a été observée dans la grande Niaye de Pikine.

Le traitement avec un pulvérisateur manuel ou motorisé. C’est le mode de traitement retrouvé aussi bien chez les petits que chez les exploitants moyens. C’est le mode de traitement le plus répandu dans la zone des Niayes. A ce niveau les traitements sont effectués sans matériels de protection.

Le traitement par ferti-irrigation utilisé en association avec l’irrigation à la goutte à goutte. Les produits phytosanitaires sont directement injectés dans le système d’irrigation. Il est exclusivement utilisé par les grands et quelques moyens exploitants.

Le dosage

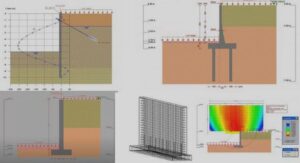

Le dosage des pesticides n’est pas maitrisé par les petits producteurs périurbains car ils utilisent les bouchons des bouteilles de pesticides, les cuillères de café comme doseur et font le mélange dans les arrosoirs avant de remplir une pompe manuelle [2, 3, 4] (figure 5). Ceci entraine des sous-dosages ou surdosages. Ainsi l’éthoprophos et le carbofuran sont appliqués à des doses élevées car ils sont utilisés pour la désinfection du sol sous forme sèche (formulation en granulés) en les mélangeant avec du sable. Leur dosage se fait par nombre de boites d’allumettes par planche [2].

Les fréquences d’utilisation des pesticides

Dans certaines zones de la banlieue de Dakar (la grande Niaye de Pikine, Mbao, Malika et Niaga) la fréquence des traitements varie entre deux et trois traitements par campagne selon les types de spéculations. Ainsi, en fonction de la disponibilité du produit, certains maraîchers peuvent aller jusqu’à quatre traitements par semaine avant la maturation des cultures.

Une gamme très diverse de produits phytosanitaires, est utilisée lors de ces traitements ; parfois même, les usagers procèdent à des mélanges dont ils ne maîtrisent ni le dosage, ni la rémanence, encore moins les propriétés physico-chimiques du produit. Ainsi, on constate qu’un maraîcher utilise en moyenne dans une campagne trois types de produits différents sans compter les mélanges qu’il prépare afin d’obtenir une meilleure éradication des prédateurs [8]. Parmi 53 producteurs enquêtés sur les sites de Pikine et de la Patte d’Oie, 44% font des traitements préventifs une fois par semaine [2]. L’observation de terrain et les fiches de suivi des parcelles réalisées par Anne Gueye [2] ont montré que les traitements débutent après la floraison pour la tomate et l’aubergine amère. La majorité des producteurs appliquent respectivement huit et dix traitements en moyenne sur la tomate et l’aubergine amère. Le chou et le poivron reçoivent dix à douze traitements, le piment et l’oignon huit traitements. La variété de pesticides différents utilisés sur l’ensemble d’une culture est supérieure à quatre, car il y a une alternance des pesticides chaque semaine et un traitement du sol systématique par des nématicides avant le repiquage [2].

Niveau de formation et d’information des maraichers de la zone des Niayes de Dakar

39% de la population des agriculteurs sont instruits dont 2,4% qui ont atteint le niveau du supérieur, 4,9% le niveau secondaire et 31,7% le niveau primaire. Le reste de la population est réparti entre ceux qui n’ont reçu aucune formation et ceux qui ont appris seulement le coran (soit 43,9%). Par ailleurs on peut constater à travers les questionnaires [1] et focus groupe que la plupart des modes de transmission du savoir se fait par :

Un mode de transmission familiale (c’est mon père ou c’est mon grand père qui m’a appris le métier) ;

Un mode de transmission inter-voisin (j ai vu faire dans le champ du voisin ou le voisin m’a conseillé de faire de cette façon etc.) ;

Un mode transmission à travers le fournisseur d’intrants et les vulgarisateurs agricoles de plus en plus rares pour l’agriculture urbaine qui ne fait pas partie du schéma institutionnel classique ;

Un mode de transmission à travers des séances de formations organisées par des Organisations Non Gouvernementales. Ce mode de transmission est évidemment lié aux aléas des financements et n’atteint pas toujours la totalité de la cible.

Les méthodes d’utilisation des pesticides par les maraichers montrent un manque d’information, de formation et de sensibilisation sur les dangers et les risques sanitaires auxquels les utilisateurs des pesticides, les consommateurs et l’environnement sont exposés. En observant de prés la figure 5 à la page 11, on constate que les mesures de protection et d’hygiène lors des traitements phytosanitaires sont souvent négligées par les maraîchers. En fait, plus de 85% des maraîchers ne disposent d’aucun matériel de protection. Seuls 6,6% disposent de masques et de gants de protection. Par ailleurs, l’usage de combinaison qui est la tenue la plus appropriée pour les traitements phytosanitaires reste également faible [8]. Compte tenu des mauvaises pratiques d’utilisation des pesticides, on peut s’attendre à des niveaux de pollution très élevés de l’environnement et de la nappe phréatique.