La Structure from motion (SfM)

Le principe de Structure from motion (SfM, « Structure acquise à partir d’un mouvement ») est une technique d’imagerie par intervalle (en) photogrammétrique destinée à estimer la structure 3D d’un objet à partir d’images 2D. Elle combine la vision par ordinateur et la vue humaine. La SfM désigne le phénomène par lequel une personne (et autres créatures vivantes) peut estimer la structure 3D d’un objet ou d’une scène en mouvement à partir de son champ de vision 2D (rétinien).

La création de modèles numériques de surface (MNS) à l’aide de la photogrammétrie permet de quantifier des changements topographiques(Lane et al., 1993). Les récents développements informatiques et dans le traitement de l’image ont permis la mise au point de nouvelles méthodes facilitant la création de modèles topographiques et d’orthophotos. La photogrammétrie digitale « Structure from Motion, (SfM) »(Smith et al., 2015; Snavely et al., 2008) permet la reconstruction d’orthophotos et de MNS à partir d’images de différents points de vue offrant ainsi une nouvelle possibilité pour le suivi de tout mouvement gravitaire. Parallèlement, le développement d’appareils numériques performants (ANP) et peu coûteux facilite la prise de photographies aériennes de qualité à moindres coûts.

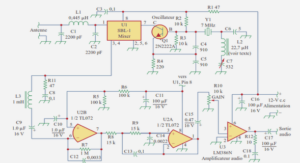

L’acquisition des images aériennes avec un appareil photo est l’étape initiale pour la création des orthophotos et MNS. Une fois les images aériennes collectées, elles sont traitées par le logiciel de photogrammétrie SfM Pix4D et les différentes étapes sont consignés dans la figure1 ci-dessous.

Pix4Dmapper

Pix4Dmapper est un logiciel de mapping(figure2), il utilise la caméra afin de collecter les données qui seront traitées, analysées et exportées : nuage de points 3D, DSM (Digital Surface Model), calcul de volume, ligne de contour, modèles 3D texturés et thermographie.

Les cartes et données issues de Pix4Dmapper sont utilisées dans de nombreux domaines et secteurs : cadastre, environnement, exploitation minière, enquête…(Pix4Dmapper, 2019).

La vidéo sera coupée en différentes images (environ 300 images). Les 300 images sont ensuite utilisées dans le processus de cartographie 3D. Dans le traitement de la cartographie 3D, la première étape consiste à identifier certains points clés présents sur plusieurs images. Ainsi, une triangulation est effectuée pour évaluer la position du point clé. Ainsi, un processus de densification est réalisé par interpolation des différentes positions des points clés et ainsi produire un modèle 3D de l’objet.

❑ Étapes de traitement

Cette section décrit les trois étapes du traitement avec Pix4Dmapper.

❖ Traitement initial

Dans cette étape, les images décrits dans la section Fichiers d’entrée seront utilisées pour effectuer les tâches suivantes :

• Extraction des points caractéristiques : identifie les fonctions spécifiques comme les points caractéristiques dans chacune des images.

• Correspondance des points caractéristiques : permet de rechercher les images ayant les mêmes points caractéristiques et de les faire correspondre ensemble.

• Optimisation du modèle de caméra : permet de calibrer les paramètres internes (distance focale, …) et externes (orientation, …) de la caméra.

Des points d’attaches automatiques sont créés au cours de cette étape. Ces points sont la base pour les prochaines étapes de traitement.

❖ Nuage de points et Maillage 3D

Cette étape va se servir des points d’attache automatique pour :

• La Densification de points : des points d’attache supplémentaires sont créés en fonction des points d’attache automatiques, ce qui crée un nuage de points densifié.

• Maillage 3D Texturé : basé sur le nuage de points densifiés, un maillage texturé 3D peut être créé.

❖ MNS, Orthomosaïque et Indice Cette étape permet la création de :

• Modèle Numérique de Surface (DSM) : la création du MNS permettra de calculer des Volumes, des Orthomosaïques et des Cartes de Réflectance.

• Orthomosaïque : la création de l’Orthomosaïque est basée sur l’ortho-rectification. Cette méthode supprime les distorsions de perspective des images.

Indices de végétation

Les indices de végétation sont des combinaisons algébriques de bandes de réflectance spectrale qui fournissent des informations utiles sur la végétation (Cherel, 2010; Srinivas et al., 2004). De très nombreux indices de végétation ont été construits et utilisés depuis maintenant une quarantaine d’années (Bannari et al., 1996). Ils permettent de contourner certains biais liés aux simples mesures de réflectance en multipliant l’information spectrale et peuvent être mis en relation directe avec des variables biophysiques. Il existe deux grands types d’indices, les indices en ratio et les indices de type orthogonaux(Broge & Leblanc, 2001)

– Les indices de type ratio sont calculés indépendamment des propriétés de réflectance du sol, ils augmentent le contraste entre la végétation et le sol en minimisant les effets de la luminosité. Un des plus anciens et des plus utilisés est le « Normalized Difference Vegetation Index » (NDVI).

– Les indices de type orthogonaux prennent en compte la réflectance du sol entre le rouge et le proche infrarouge et incluent donc des coefficients spécifiques au sol. Ils sont adaptables à chaque type de terrain mais nécessitent d’estimer des facteurs propres à la composante du sol.

(UVED, 2008). Les indices de végétation sont néanmoins des indicateurs à exploiter avec précaution. S’ils peuvent être corrélés avec des variables biophysiques, la relation dépend bien souvent du stade de croissance et de la densité de végétation. Le calcul des indices s’appuie sur les écarts de réflectance constatés dans les différentes bandes spectrales tel que le RGB utilisé dans le cadre ce travail. Le tableau 1 indique les indices utilisés et leurs formules.

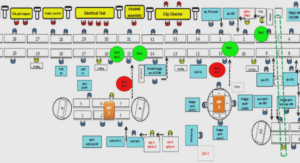

Situation géographique et administrative

Le Sénégal se situe à l’extrême ouest du continent africain entre 12 ° 20’ et 16 ° 40’de latitude Nord et 11° 20’ et 17° 30’ de longitude Ouest. Il est limité au Nord par la République Islamique de Mauritanie, à l’Est par la République du Mali, au Sud par la République de Guinée Conakry et la République de la Guinée Bissau et à l’Ouest par l’Océan Atlantique (Universalis, 2020).

Au plan écologique, le pays est subdivisé en six principales zones éco géographiques (figure3) que sont : la zone forestière du sud, la zone du Sénégal oriental, le bassin arachidier, la zone des Niayes, zone sylvopastorale du Ferlo et la vallée du fleuve Sénégal (figure1).

Climat et diversité des écosystèmes

Sur le plan climatique, le Sénégal se situe à cheval sur le domaine sahélien au nord, soudanien au centre, et sub-guinéen au sud avec une côte maritime longue de plus de 700 km.

La pluviométrie annuelle varie entre 300 et 1200 mm (IED Afrique et PRESA, 2015). Les températures sont légèrement plus basses sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. Effectivement, durant la saison sèche, les températures varient entre 18 et 30 °C sur le littoral et entre 24 et 30 °C à l’intérieur du pays. Durant la saison humide, les températures varient entre 25 et 30 °C sur le littoral et entre 30 et 40 °C à l’intérieur du pays (INP, 2013).

Cette situation détermine des conditions favorables à une diversification des écosystèmes et des espèces. Le pays présente quatre grands types d’écosystèmes : les écosystèmes terrestres, les écosystèmes fluviaux et lacustres, les écosystèmes marins et côtiers et des écosystèmes dits particuliers.

De par sa position en zone de transition climatique, le Sénégal présente des steppes, des savanes et des forêts qui forment souvent des mosaïques (figure 4).

A ces types de végétations s’ajoutent la végétation aquatique et des peuplements spécifiques très caractéristiques comme les mangroves, les palmeraies, les bambousaies et les gonakeraies.

• Les steppes

Les steppes (figure 5) couvrent le tiers nord du pays et sont constituées par un tapis herbacé plus ou moins continu dominé par Borreria verticillata, Indigofera oblongifolia, Chloris prieurii, Schoenofeldia gracilis et d’autres herbacées du genre Aristida et Cenchrus. Elles sont parsemées d’espèces ligneuses épineuses comme Acacia raddiana, A. senegal, A. seya et Balanites aegyptiaca (MEDD, 2015).

• Les forêts

Les forêts se rencontrent généralement dans la partie sud du pays avec des forêts claires (Figure 6a), des forêts denses sèches et des forêts galeries (Figure 6b) (Bellefontaine et al., 1997). Les forêts claires localisées en Haute et Moyenne Casamance sont caractérisées par Pterocarpus erinaceus, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri, Ceiba pentandra, Terminalia macroptera. Les forêts denses sèches essentiellement localisées en Basse Casamance sous forme de reliques, sont dominées par Erythrophleum guineense, Detarium senegalense, Malacantha alnifolia, Parinari excelsa, Pentaclethra macrophylla, Raphia sudanica, Carapa procera. Les forêts galeries occupent les vallées et sont caractérisées par des espèces telles qu’Elaeis guineensis, Erythrophleum guineense,Khaya senegalensis, Carapa procera, Alchornea cordifolia (Gueye, 2000).