Médical et paramédical : une fonction officielle

Face à l’intérêt que présente la prise en compte d’un nombre toujours plus important de dimensions constituantes de la santé de l’enfant dans sa famille, il nous faut rappeler l’importance cruciale de l’action médicale et paramédicale de la PMI.

Se posant dès son origine comme une question de santé publique, c’est sur la généralisation de la vaccination, la multiplication des examens médicaux et l’intensification de l’éducation sanitaire auprès des familles que la PMI connut d’importants succès dans des délais relativement brefs. C’est principalement par l’action médicale et paramédicale que les avancées les plus importantes ont pu être réalisées en termes de mortalité et de morbidité des mères et des jeunes enfants. Placer dès le départ au cœur de l’action des services la dimension médicale demeure, au-delà la diversification des tâches que connaissent les consultations, un des éléments fondamentaux de son activité. Vaccination, test de dépistage et suivi du développement staturo-pondéral de l’enfant sont à considérer comme les missions de base, les activités « primaires » de la PMI et des centres de consultation.

La qualification d’activités primaires, ici entendues comme activités « premières », permet de souligner l’aspect fondamental, en termes de santé publique, de cette activité. Mais elle permet aussi de souligner que les consultations de PMI sont avant tout désignées par et pour ces activités qui se présentent pour les usagers comme l’activité officielle de ces consultations. En tant que telle, cette dimension « médicale » occupe une place pour les usagers qui va au-delà de la seule question de la santé physique de l’enfant.

Pour cela, il est intéressant d’analyser les discours présentés par les usagers sur les raisons de leur venue à la consultation et les récits de leurs parcours dans le centre de consultation.

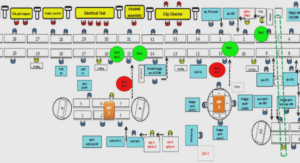

L’évaluation chronométrée de chacune des étapes qui composent une visite au centre de consultation (voir encadré) montre que les familles passent la très grande majorité du temps en salle d’attente sans contact particulier avec un intervenant du service.

Les temps d’un parcours

Dans la consultation où nous avons mené cette expérience, l’accueil est indépendant de la salle de pesée et toutes les consultations se font sur rendez-vous. Une visite type est alors composée de différentes étapes :

Les étapes du parcours :

• Présentation à l’accueil et remise du carnet de santé de l’enfant.

• Passage en salle d’attente. Au cours de ce premier passage, les familles doivent « préparer » l’enfant aux étapes suivantes, c’est-à-dire lui ôter ses « habits d’extérieur » et ne lui laisser que couche et tricot.

• Salle de pesée. Les accompagnateurs vont alors finir de déshabiller l’enfant, le faire peser, mesurer, parfois discuter avec la puéricultrice, puis rhabiller sommairement l’enfant.

• Retour à la salle d’attente. Les usagers n’ont, au cours de cette étape, rien à faire, si ce n’est, attendre que le médecin vienne les chercher.

• Consultation médicale. Après leur entrée dans la salle, une brève discussion se tient entre le médecin et la famille. Celle-ci ne concerne pas forcément le domaine médical, son objectif étant « d’installer » le ou les accompagnateurs dans la salle de consultation. À l’issue de cette conversation, l’enfant est placé, généralement par l’accompagnateur, sur la table de consultation. Pendant que le médecin ausculte l’enfant, si cela n’a pas été fait en salle de pesée, la puéricultrice pose quelques questions aux accompagnateurs sur l’enfant et sa « santé » (principalement nutrition et sommeil). Suite à l’auscultation et suivant l’avancée du programme de vaccination, les enfants calmes sont vaccinés « dans la foulée », les autres sont remis à l’accompagnateur et vaccinés sur ses genoux. Le dernier moment consiste en la remise aux familles de tout ce qui leur revient : le carnet de santé mis à jour, puis suivant les cas, vitamines, aspirine (en cas de vaccination), bon de lait et, parfois, une ordonnance médicale.

• Nouveau passage par la salle d’attente. Au cours de celui-ci, les familles vont rhabiller totalement l’enfant et éventuellement récupérer les affaires personnelles qu’elles y avaient laissées.

• Nouveau passage par l’accueil pour prendre date du prochain rendez-vous, noté à l’écrit sur une feuille, collée par le personnel à l’intérieur du carnet de santé. Cette étape n’est pas systématique et ne concerne que les familles des enfants dont le suivi nécessite des visites espacées de moins d’un mois (enfant de 0 à 6 mois et enfant souffrant de problèmes particuliers).

La durée des étapes :

• Le temps du passage à l’accueil est très rapide. Compte tenu du faible nombre d’opérations à y mener (une seule : remettre le carnet de santé à la secrétaire), cette durée est inférieure à une minute.

• Le temps passé en salle de pesée est en moyenne de quatre minutes dont trois sont consacrées aux actes de pesée et de mesure, la minute restante étant consacrée au déshabillage et rhabillage de l’enfant. Ce temps varie en fonction de l’âge de l’enfant et des remarques qu’ont à faire les différents membres du personnel. D’une manière générale, plus un enfant est âgé et plus la pesée se déroule rapidement. Les enfants les plus petits sont sources d’une plus grande attention de la part du personnel qui discutera plus longuement avec la mère des éventuels problèmes rencontrés. Il en est de même pour les enfants pour lesquels un problème particulier (principalement hygiène et nutrition) aura été relevé au cours de cette étape.

• Le temps des consultations est en moyenne de 12 minutes. Les facteurs susceptibles de faire varier cette durée sont sensiblement les mêmes que ceux évoqués pour la pesée. S’y ajoute l’avancée de l’enfant dans le « programme de vaccinations obligatoires ». Celui-ci dépendant de l’âge de l’enfant et de la régularité de son suivi.

• Entre leur arrivée dans le service et le moment où ils en sortent, les usagers auront passé, en moyenne, entre une heure et une heure et quart dans les locaux de la PMI. Par une opération mathématique simple, nous obtenons le temps moyen passé en salle d’attente : entre 45 minutes et une heure.

Rem : Si les temps de pesée et de consultation sont relativement stables, il n’en va pas de même pour le temps passé en salle d’attente. Nous avons pu observer, dans certaines conditions, que malgré leur caractère périodique, nous qualifierons d’exceptionnelles, des variations considérables au niveau du temps d’attente qui s’impose aux familles. Les deux extrêmes que nous avons pu observer varient entre 0 minutes et 2 heures.

Malgré cela, lorsque nous demandons aux mères de famille de nous décrire le déroulement d’une visite, très rares sont celles qui évoquent d’elles-mêmes le passage par la salle d’attente.

L’énoncé type que nous avons recueilli étant de la forme suivante : « Quand on arrive, on passe donner le carnet de santé à la dame, après on va là-bas, faire peser et mesurer et après on va voir le docteur, dans la salle au fond. »

Cette réponse type ou celles qui, à la question « pourquoi vous venez ici ? », s’apparentent à une réponse de l’ordre de « pour voir le docteur » sont riches d’enseignement quant aux intérêts des usagers au cours des visites. En effet, dans le récit d’un parcours, les lieux soulignés mais aussi, et peut-être surtout, ceux « omis » par les récitants donnent d’importantes indications sur la manière dont ce parcours est vécu (Certeau, 1990) 159.

Ainsi l’absence des passages par la salle d’attente, qui, d’un point de vue temporel, représentent la part la plus importante des visites, nous a poussé à formuler quelques hypothèses.

En premier lieu, nous pouvons remarquer que les usagers font exclusivement état de moment où des interactions ont lieu entre un membre du personnel et leur propre « unité de participation » (l’enfant et/ou un de ses accompagnateurs) (Goffman, 1973 b). Ce principe nous permet de comprendre pourquoi le passage à l’accueil est fréquemment cité. La rapidité de ce contact explique son évincement dans certain cas mais l’obligation de celui-ci ainsi que son aspect systématique en compense alors la durée.

Une seconde explication de ces discours peut être avancée en rapport à la valeur du carnet de santé et à ce qui y est consigné. La première étape du parcours d’une visite consiste en la remise à l’accueil du carnet de santé de l’enfant. Par la suite, alors que les familles patientent en salle d’attente, la secrétaire, prépare le dossier médical, le place à l’intérieur du carnet et porte le tout en salle de pesée. Au cours de celle-ci, le personnel consigne dans chacun de ces documents les différentes mesures effectuées. Alors que les familles retournent en salle d’attente, le personnel de pesée dépose, une fois ceux-ci complétés, ces deux documents sur le bureau du médecin. En début de consultation, et en présence des familles, le médecin se réfère à ces documents pour prendre connaissance de l’évolution de l’enfant et des différents traitements dont il a bénéficié au cours des mois précédents. Alors que le dossier médical est un document interne au centre de PMI, le carnet de santé contient l’ensemble des informations médicales concernant l’enfant. La totalité des visites médicales dont il a bénéficié, ainsi que les éventuels traitements qui en ont découlés y sont consignés.

Le report écrit de l’ensemble des examens obligatoires dans le carnet de santé rend incontestable le suivi médical de l’enfant. Les visites obligatoires y sont toutes inscrites, de même que les différentes injections qu’implique le « programme de vaccinations obligatoires » et les certificats de santé du 8ème jour et des 9ème et 24ème mois. Demandé par plusieurs organismes auxquels les usagers ont souvent recours, notamment la Caisse d’Allocation Familiale, le carnet de santé constitue une preuve de la régularité du suivi médical de l’enfant. En outre, ce carnet est aussi fréquemment utilisé par le personnel pour communiquer avec les familles sur l’évolution160 de l’enfant.

Ce carnet de santé occupe alors une place essentielle dans le rapport entre l’enfant et les structures de santé. Au-delà de la première visite, il est le seul document demandé aux familles lors de leur venue ; il est même l’unique condition d’accès aux consultations et est en ce sens un document « primordial ». « Si tu l’as pas ou que tu l’as oublié, on te laisse pas venir » nous confiera une mère de famille.

Ces différentes considérations rapprochent le carnet de santé du statut de pièce d’identité de l’enfant. Deux observations supplémentaires nous permettent d’avancer cet argument. Les familles placent souvent dans le carnet de santé l’ensemble des documents ayant un rapport avec l’enfant (acte de naissance, feuilles de sécurité sociale et de caisse d’allocation familiale, …). De plus, lorsqu’un (ou plusieurs) enfant de la famille est né dans un pays étranger, celui-ci possède un carnet de santé du pays d’origine. Les familles demandent alors au personnel, sans succès, de recopier les informations contenues dans ce carnet de santé étranger dans un « carnet français ». Une partie des usagers des consultations sont des personnes en situation irrégulière ou demandeurs d’asile territoriaux, dont le dossier est en cours de traitement. Ces personnes n’ont alors soit pas de papier d’identité stable, soit pas de papier d’identité du tout. Cela explique en partie l’importance que peut recouvrir un papier d’identité pour l’enfant, surtout lorsqu’il atteste de la conformité de sa situation vis-à-vis des obligations de contrôle auxquelles il est soumis en matière de santé.

Ainsi, les moments systématiquement évoqués par les usagers sont ceux où ils sont en contact avec le personnel, ceux pendant lesquels celui-ci s’affaire au déroulement de la visite, en somme ceux pour lesquels la visite est officiellement prévue et institutionnellement reconnue par leur inscription dans le carnet de santé ; les moments légitimes.

Cette analyse des récits des familles présente la fonction médicale du service comme élément principal de la fréquentation des consultations. Toutefois, un certain nombre de situations observées et de propos recueillis auprès des intervenants tendent à relativiser l’importance du « médical » ou tout du moins à lui accorder une fonction différente que celle recouverte par les seuls actes des intervenants du service.

Relativiser la fonction primaire des consultations

Si un passage par le cabinet médical se révèle obligatoire pour les vaccinations, pour les visites régulières ou les examens donnant lieu à un certificat médical (8ème jour, 9ème mois, 24ème mois), il n’en va pas de même pour chaque venue à la consultation.

Ainsi il revient souvent aux mères de familles de dire si elles souhaitent voir un médecin ou pas. À la suite du passage en salle de pesée, la question est alors directement posée à la mère et peut être orientée soit en direction de l’enfant (« vous voulez qu’il/elle voit le médecin ? ») soit en direction de l’accompagnant lui-même (« vous voulez voir le médecin ? »). La nuance dans la question laisse entrevoir la possibilité de voir le médecin pour une raison qui ne concernerait pas directement ou pas exclusivement la santé de l’enfant. La question en elle-même permet de comprendre qu’un passage par le cabinet du médecin lors d’une visite au centre de consultation n’est ni systématique ni obligatoire. De fait, une part importante des familles repartent de la consultation sans avoir vu de médecin. Ce qui, en soit, engage à une certaine relativisation de la fonction purement médicale des consultations.

Un parallèle peut alors être tissé avec les consultations « goutte de lait » du début du XXème siècle, à propos desquelles Catherine Rollet écrivait « la notion de temps n’est pas la même hier qu’aujourd’hui, du moins, le temps des mères fréquentant les consultations des accoucheurs paraît ne pas compter. Une matinée pour faire peser l’enfant, écouter les conseils, recevoir éventuellement le complément de lait ! Il fallait vraiment que cela soit parfaitement utile pour que les mères consentent à « perdre » autant de temps. Par définition, le système de rendez-vous n’existait pas : renvoyant à une conception individualiste de la rencontre médecin-patient, il était incompatible avec la notion d’enseignement collectif. C’était pendant la période d’attente que les mères apprenaient. » (Rollet-Echalier, 1990 : 368). En effet, dans ces consultations, si l’aspect médical est important, la plus grande partie du temps que les mères y passaient était occupée par des questions de puériculture, sans intervention directe du médecin.

Dans les consultations de PMI actuelles, la configuration se trouve être la même, la couverture vaccinale étant acquise et le suivi médical généralement régulier, la fonction médicale du médecin dans ces consultations s’en trouve d’autant relativisée. Mais nous pouvons pousser le raisonnement plus avant et étendre pour partie cette relativisation de l’activité médicale aux activités paramédicales des consultations. En effet, il arrive que certaines mères viennent à la consultation, et en repartent sans avoir montré leur enfant à aucun intervenant. Pour autant, les consultations gratuites de PMI ne sauraient exister sans personnel médical et/ou paramédical. Ces quelques constatations nous amènent très directement à questionner l’usage qui est fait des fonctions médicales et paramédicales des consultations, aussi bien par les intervenants du service que par les usagers des consultations.

Modes d’usage et mobilisation de fonction

Nous proposons donc d’analyser ici, un certain nombre de situations où la dimension médicale ou paramédicale de la consultation ou du statut d’un intervenant est mobilisée à d’autres fins que la résolution d’une question couverte par la médecine.

Assurer un suivi régulier

Comme nous l’avons rapidement présenté lors du quatrième chapitre, il existe une pratique dans les consultations de PMI qui consiste pour un intervenant à faire revenir une famille, une mère ou un enfant à la consultation, dans un délai donné afin de suivre l’évolution d’une situation dont les teneurs sont davantage d’ordres psychologiques ou sociaux. Ce principe du suivi par le faire revenir s’appuie alors très souvent sur des prétextes de type médicaux et/ou paramédicaux.

« pour des familles qui sont un petit peu sur le fil et on ne sait pas trop, enfin on sait, mais on ne sait pas si c’est trop le moment, si on va le signaler au proc, si la maman elle tient la route, si elle tient pas la route, s’il faut lui donner une travailleuse familiale, une aide mensuelle, s’il faut lui dire de venir à la consultation de PMI une fois par semaine, où elle verra la puer pour le peser ou bien si elle va voir l’AS… et là, tout ça il y a des synthèses, on travaille par rapport à ça, c’est du social, médico-social des familles » (Dr Manci)

Un recours intensif à la pesée de l’enfant peut alors être envisagé comme moyen pour suivre de près l’évolution d’une situation familiale. Dans ce cas, il est évident que ce n’est pas l’évolution staturo-pondérale de l’enfant qu’il s’agit de surveiller chaque semaine. Toutefois, celui-ci est pris comme prétexte pour demander à une mère de se présenter très régulièrement au centre de consultation où elle verra un intervenant du service (médecin, puéricultrice ou auxiliaire de puériculture) qui se chargera de recueillir à ce moment-là les informations nécessaires à l’évaluation de la situation. Ainsi, ce principe qui nous est ici donné par un médecin, est clairement accepté, énoncé et mis en place par certaines puéricultrices.