Identification des groupes d’exploitations

Pour définir les groupes éventuels d’exploitations, l’analyse factorielle de corres-pondance a été appliquée aux données de l’enquête d’exploitation, soit à la matrice 135 exploitations x 9 variables. L’inertie totale des points ainsi que la part de variance expliquée par chacun des 4 premiers axes factoriels sont portées dans le tableau 4.

L’information contenue dans le tableau de données est de 1,67 bits (unités d’information) dont 19 % sont projetées sur le plan des axes F1 et F2 et 31 % pour l’ensemble des 4 premiers axes. On constate que l’information contenue dans le plan princi-pal est élevée si on prend en compte le nombre important de variables. Ainsi le plan des axes F1 et F2 devra permettre alors une représentation simple et en deux dimensions de la struc-ture majeure des données.

L’examen du tableau 4 permet enfin de se rendre compte que l’information se stabi-lise autour du 3ème axe (F3) ; il n’apparaît pas de différence entre les valeurs propres des axes factoriels F2 et F3.

Les contributions factorielles moyennes sont de 2,3 et de 0,7% pour les variables et les exploitations respectivement. Ainsi peuvent être retenus les points dont les contributions sont supérieures à la moyenne.

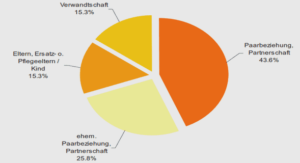

En ce qui concerne les variables, on retiendra la paille de sorgho en brûlis (RTSG) : 21,2%, la culture du sorgho (SRG) : 18,9%, l’utilisation de la paille dans la confection des clôtures autour des habitations (CLSG) :17,7%, le ramassage de la paille de sorgho (RSG) comme résidus de récolte : 16,6% et le village Néma Bâ (NMB) : 9,5% pour l’axe F1. Ces valeurs contribuent à l’axe F1 pour 83,9%. Elles indiquent ainsi clairement que l’axe F1 est surtout décrit par le village de Nema qui cultive le sorgho dont il ramasse les pailles pour être utilisées dans les clôtures, le reste étant brûlé dans les champs pour relever la fertilité des sols. L’axe F1 oppose ainsi dans les abscisses positives les exploitations dans lesquelles les résidus du sorgho sont utilisés (groupe A) de celles qui n’en font pas usage (groupe B) dans les abscisses négatives. Le village Nema Bâ paraît bien caractériser le premier groupe (fi-gure 6).

Les exploitations qui présentent de fortes contributions pour cet axe sont portées sur la figure 14 ; il s’agit de 68(13,2%), 66(11,8%), 61(10,2%), 69(9,8%), 67(7,9%), 41(5,2%), 34(4,2%), 63(3,9%), 53(2,9%), 35(2,2%), 25(2%) et 23(1,6%).

Les variables déterminantes pour l’axe F2 sont représentées par la main d’œuvre (MNO1_2) : 16,4% et 5,3%, Dielmo (DLM) : 12,3%, l’embouche bovine (EMB) : 9,3%, la présence des chevaux dans l’exploitation (EQN) : 7,4%, Keur Oumar Mbombé (KOM) : 7,1%, Ndoumboudj (NDB) : 6,3%, l’utilisation de fourrages ligneux (EMO) : 6,2% et Néma Nding (NMN) : 5%. La contribution de ces variables pour l’axe F2 est 75,3%. Ces variables définissent le groupe B qui correspond aux exploitations qui n’utilisent pas les résidus de sorgho. Dans ce groupe, un grand nombre d’exploitations présente des contributions supé-rieures à la moyenne.

Il n’y a pas d’exploitations qui présentent à la fois de fortes contributions pour les deux axes F1 et F2. Aussi de nombreuses exploitations ont une contribution insignifiante.

Le long de l’axe F2, le groupe B peut être distingué en 3 groupes. B1 situé du côté des ordonnées positives, est constitué d’exploitations qui pratiquent l’embouche bovine, l’émondage des ligneux et disposant des équins (animaux de trait). Ces exploitations sont particulièrement présentes dans les villages Keur Oumar Mbombé et Néma Nding. A l’opposé de l’axe, dans les ordonnées négatives, B3 correspond à des exploitations où la main d’œuvre est faible, l’élevage caprin est dominant. Ces exploitations concernent les vil-lages de Dielmo, Ndoumboudj et Sabouya. Entre B1 et B3, le sous groupe B2, réparti à la fois dans les abscisses négatives et positives de l’axe, correspond à des exploitations dans lesquelles la main d’œuvre comprendrait 5 à 10 actifs agricoles. Ces exploitations seraient réparties partout dans le terroir. L’axe F2 définirait ainsi la taille des exploitations.

L’axe factoriel F2 distinguerait alors les grandes exploitations (B1), les exploitations de taille moyenne (B2) et les exploitations de petite taille ou petites exploitations (B3).

Description des groupes d’exploitations

Pour une description plus fine des groupes, nous sommes revenu au tableau initial des données et nous avons utilisé des techniques de statistique élémentaire (moyennes, variances, écart type). Les caractéristiques moyennes des différents groupes sont présentées dans les tableaux 6, 7 et 8.

Les exploitations du groupe de Néma Bâ ou groupe A :

Ce sont des exploitations qui cultivent le sorgho dont elles ramassent la paille pour les clôtures des habitations (tableau 5).

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 53 ans ; ce sont les chefs d’exploitation les plus âgés. Le nombre de personnes à charge est de 11 et la main d’œuvre est 7,8 actifs agricoles en moyenne (tableau 5).

Les superficies emblavées sont de 3,42 ha pour l’arachide ; 4,5 ha pour le mil et 0,2 ha pour le sorgho (tableau 6).

La production moyenne de fane par exploitation est de 5,4 tonnes, soit un rende-ment moyen de 1520,882 kg (tableau 7). Elle est intégralement ramassée ; une faible par-tie est vendue (25 sacs) et l’autre partie est destinée à l’alimentation du bétail. La vente de la fane est peu développée (<10% de la production totale).

L’outillage agricole est composé de 3 houes, 3 semoirs, 1 charrette, 2 hilaires et 5 dabas. Le troupeau est constitué 6 bovins en élevage extensif, 3 bovins de trait , 1 asin et 3 petits ruminants (1 ovin et 2 caprins).

Les grandes exploitations ou du groupe B1

Ces exploitations renferment 19 personnes à charge et 17 actifs agricoles par exploitation. Les chefs d’exploitation sont relativement âgés (49 ans). Dans ce groupe, les exploitations (40%) cultivent le melon et tous (100%) pratiquent l’embouche bovine. Les superficies emblavées sont de 5,75 ha pour l’arachide ; 6,75 ha pour le mil et de 0,75 ha le maïs.

La production moyenne de fane par exploitation est de 9,14 tonnes (tableau 7) dont la plus grande partie (>90%) est destinée à l’alimentation animale. Le rendement moyen est de 1,64 t par ha. Le nombre d’exploitants vendant la fane est de 60%. La quan-tité individuelle vendue est de 46 sacs en moyenne. C’est aussi dans ce groupe que l’épandage du fumier dans les champs est généralisé avec une quantité moyenne de 20 charrettes par an, soit la quantité utilisée pour 5 ha.

Le cheptel est composé de 8 bovins en élevage extensif, 2 bovins de trait, 1 asin, 2 équins, 2 ovins et 1 caprin. L’outillage agricole est constitué de 3 houes, 2 semoirs, 1 sou leveuse, 2 charrettes et 4 dabas (tableau 7).

Les exploitations de taille moyenne ou du groupe B2

Ce sont des exploitations moyennes, qui comportent 9 personnes à charge et 6,4 actifs agricoles en moyenne. L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 46 ans. Ce groupe pra-tique aussi la culture du melon (3,9 % des exploitations).

Le rendement en fane d’arachide estimé à 3,9 charrettes soit environ 1325,4 kg/ha. La production moyenne à l’échelle des exploitations évaluée à 3,86 tonnes est presque entiè-rement destinée à l’alimentation du bétail (>80%, soit 3 114 ,3 kg). Bien que la vente de la fane d’arachide soit pratiquée par 40,8 % des exploitants, la quantité cédée est relati-vement très faible : 9 sacs en moyenne par exploitation, soit 126 kg.

L’utilisation du fumier est en revanche importante ( 87% des exploitations) . Chaque ex-ploitant utilise en moyenne 7 charretées, soit l’équivalent nécessaire pour 3,5 ha.

Les petites exploitations ou du groupe B3

C’est le groupe des petites exploitations caractérisées par 5 personnes à charge et travail-lant avec 3,4 actifs agricoles. L’âge des chefs d’exploitation est le plus faible : 42 ans. Le rendement moyen en fane d’arachide est de 1,95 charretées en 2000 et de 1412,7 kg à l’ha en 2001. La fane produite, environ 2025 kg (tableau 7) par exploitation est presque tota-lement destinée à l’alimentation du bétail. C’est le groupe qui vend le moins la fane d’arachide : 18,2 % des exploitants avec seulement 4 sacs. Ce groupe ne pratique pas l’embouche bovine. L’épandage du fumier n’est pas aussi assez développé ; peu d’exploitants (9,1 %) l’utilisent. La quantité de fumier répandue par exploitant est aussi très faible : 0,36 charretée. C’est le groupe qui dispose le moins animaux et d’outillage agricole (tableau 8).